编者按:在北京自然博物馆古生物大厅里,陈列着一具大象骨骼化石标本,这就是著名的黄河剑齿象骨骼化石。这具大象骨骼化石身长8米,体高4米,门齿长3.03米,除尾椎以外,在100多块脚趾骨中,连三四厘米长的末端趾骨也没有失掉,甚至连很难发现的舌骨也保存着。这在世界大象化石的发现史上极为少见。

1973年1月20日,合水县板桥几位农民在修建水电站工地挖砂时,发现一段粗壮的“龙骨”化石。他们立即向当地政府报告,后来经当地政府、中科院古脊椎所的合作挖掘,化石为一头大象的骨架。因为这具大象化石是在黄河流域发现,所以被命名为“黄河象”。黄河象化石是中国乃至世界古生物发掘的重要成果之一,在我国小学语文教材中,就专门有一篇课文讲述了黄河象的故事。

工作中的发掘队员

今年是黄河象化石出土45周年,从1973年1月20日黄河象化石被发现,到1973年4月5日正式发掘、5月17日发掘结束,以及后来黄河象化石如何走进北京自然博物馆的过程,发生的许多鲜为人知的故事和勘查保护、发掘过程中的一些珍贵图片,5月8日,本报推出了《黄河象化石的发现与勘查》,今日续发《黄河象化石的发掘与出土》,以飨读者。

黄河象化石埋藏在合水县马莲河畔板桥人民公社田窑大队穆旗生产队所辖走马梁山下的木瓜沟嘴黄土高原底层砂砾及砂质黏土层中,地理坐标是东经108°、北纬35°50′,地形属闻名世界的陇东黄土高原。黄河象化石接受了有效勘查期和安全渡过了15天第二个保护期后,迎来了发掘出土,第二次重回世间的时刻。

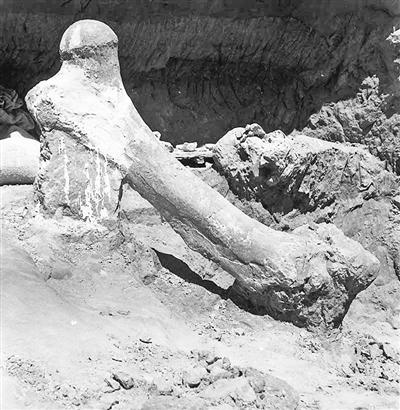

发掘出土的黄河象化石

1973年4月1日,谢骏义送走了返回兰州的谷祖纲,迎来了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称中科院古脊椎所)委派的本所技术工人赵聚发,见到了等待他的甘肃省博物馆谢骏义时,赵聚发直言相告:“接到电报后,得知是大象不是爬行动物,所里原商定要来的四位科技人员都不来了,决定由我来帮忙把化石挖出来。”

赵聚发先生所说的“电报”是指谷祖纲、谢骏义在合水县化石点现场勘查结束后,专程去正宁县向甘肃省革命委员会政治部文化组(以下简称省革委会文化组)负责文物工作的王毅作了全面详细汇报。王毅当即决定由谷祖纲和谢骏义起草并以省革委会文化组的名义,发给中科院古脊椎所的电报,内容是1973年3月27日省政治部革委会文化组发给中科院古脊椎所的那份。

发掘出土的黄河象化石

赵聚发、谢骏义身背发掘工具,怀揣省革委会文化组发掘黄河象化石的信函,来到庆阳后,按组织程序进行接洽工作并与庆阳地、县两级革委会有关业务部门协商,决定抽调庆阳地区文化馆文物干部韩天保、合水县文化馆文物干部许俊臣,组成由中央、省、地、县联袂参加的“黄河象化石发掘队”,谢骏义担任发掘队长的同时被推上了行政主事的岗位,负责发掘过程中的全部行政事务。赵聚发负责发掘出土业务和指导工作。发掘队于4月5日走进合水化石发掘现场,全面实施野外现场发掘工程。到5月17日,发掘历时43个日日夜夜。完成了肩负的历史使命,劳苦功高,名留史册。

发掘出土的黄河象化石

黄河象化石在木瓜沟嘴埋藏状况:马莲河在板桥公社境内从东流向西,黄河象化石埋藏在马莲河北岸(河的右岸)距马莲河河床高度22米的石砭之上的黄土高原底层砂砾及砂质黏土层中。科研成果表明,黄河象死亡后原地埋藏时头朝东南方向,尾向西北方向,与马莲河形成约20°的夹角。200万年以前,黄河象走进深埋睡眠的地宫,躺在它的墓穴中,静静地聆听着后来形成的马莲河水从它身旁流过,同时承受着陇东黄土高原地层对它严密的封存和重压。期间,马莲河没有改变流向,没有改变河道,没有伤害它的躯体,让它安详而孤独的沉睡了200多万年,仿佛从未被时光打扰过,与世隔绝。合水埋藏象化石的奇迹,纯属大自然的无私馈赠,浩瀚宇宙的造化,也许是得到了天外来客的帮助,使它的骨骼化石无损无缺地保存了下来,直到出土面世的这一天。

黄河象化石发掘现场

黄河象化石发掘采用保护性科学大揭顶开挖法:大揭顶开挖发掘是把压在合水象化石躯体上近10米多厚的黄土层,从顶部开挖掘进分层剥开全部清理掉倾入马莲河岸边崖下。大揭顶开挖之前,发掘经验丰富的赵聚发,经过对现场认真仔细地观察分析判断后,从一对门齿化石初露处和头骨所在的范围内着手。按照能挖出一具完整象化石的预测和构想,找出化石埋藏的中心轴,向北面和南面各划出一条2米长的挖掘边线。而南面2米多长的边线依路面而存在,应全部挖掉。接着赵聚发从中轴位置划出一条由东向西朝纵深方向挖掘的10米长线。开挖的这三个崖面(即东,西,北)都要成为一定坡度的斜面(上大下小),防止三个边坡面土层的坍塌、滑落,造成对化石和发掘人员不应有的伤害。

新开挖的埋藏坑,南面已无黄土遮挡,恰是一面无门楣敞开的大门框,好让黄河象放眼看到被它踩在脚下为伴,擦肩而过的马莲河的存在和相互之间200多万年的等待。

新开挖的坑,东、西、北三面仍为三个黄土崖面,坑有多深新挖掘的三个崖面就有多高。刚开挖的这个原地埋藏坑和陇东农村依崖挖成的明庄地坑院一模一样,即三面是黄土围定的崖面,南面敞开。

发掘队员从开始发掘到结束,保留了合水象头骨化石原地原始埋藏现状,在发掘现场始终没有“解开”裹着头骨的这个“黄土包袱”。因为大象的头骨骨骼为蜂巢状构造比较复杂,恐其稍有不慎造成不应有的损伤。

发掘出土的黄河象化石

从走进发掘现场到4月10日,大揭顶挖完厚厚的黄土层后,黄河象化石裸露在外面左高右低连着头骨的两个门齿断面,给发掘队员指明了挖掘方向和方法。发掘进程选择了从保留的头部骨骼上方,沿水平方向循序渐进的朝尾部方向挖掘,即赵聚发师傅划出的10米纵深线。越向尾部挖掘,黄河象化石骨骼躯体越来越明显,依次出现在眼前清晰可见的左侧(即坑的北面)露出仅有半面的肩胛骨、脊椎骨、肋骨、盆骨、髋骨等,历历在目。发掘队员从坑的北面(象化石的左侧)继续从上向下方向挖掘,一鼓作气挖到底部时,黄河象左侧前后两个又粗又长像桩子一样结实、比人还高的腿骨连着蹄骨,呈“悬空”杂技表演状,出现在发掘队员眼前,稀奇罕见。这一姿态初步验证了合水象左侧两条腿不是站立的而是凌空的。接着发掘队员把工作面从北面转移到南面,挖去覆盖在南面(黄河象的右侧)的全部黄土层直到底部时,黄河象右侧的两条腿骨连着蹄骨直直地站立着,挺而有力。这时的合水象完全是一具用黄土填充起来凝固了的完整化石象骨架,实实在在,看得见摸得着。而且,各部位连接紧密如固,完全验证和证实了黄河象“不站不卧斜倚毙命”的优美体态。这时人们看到的黄河象,宛如一尊黄土雕塑的化石象骨架,形未散神亦在,清楚直接地展现在人们眼前。同时看到黄河象死亡时它的右侧(坑的南面)的两个蹄子是踩在黄土地上的,这个姿势与平稳站立(平稳站立是四个蹄子着地)时形成约30°的夹角,因而左侧的两个蹄腿是凌空的,而右侧前后两个蹄腿是站立的。黄河象这种原始埋藏状态是死亡时在痛苦挣扎中形成的,还是后来在地壳运动中受到外力冲撞挤压造成“不站不卧斜倚毙命”的姿态,就很难判断和说清楚了。

此时此刻,在第一时间第一眼看到黄河象化石原始埋藏状况的发掘队员、参加发掘学习班的成员和参与挖土方的农民朋友,实属三生有幸。他们在发掘过程中付出的艰辛劳动和挥洒的汗水,黄河象不会忘记,黄土地不会忘记,合水人民更不会忘记。人类社会看到和记住了他们与它相“会面”的这一奇妙瞬间。一个见证200万年以来的奇迹,终于在这一刻出现了,定格了,成为世界化石史上非凡的一页。

黄河象化石发掘现场

“或许还能挖出一个完整的象”的揣测判断,顷刻间成为现实。眼前这座黄土雕就的黄河象完整化石骨架躯体,抓住了发掘队员的眼球,个个眼前为之一亮,人人喜形于色,大家极为振奋,欢呼雀跃。赵聚发尤为兴奋,感慨万分地说“像这么大、这样完整的大象化石,我从来没有见过,我们研究所里也没有,应该是全国第一,很可能还是世界第一呢!”

极其完整的黄河象化石骨架,极大地调动了发掘队员和参加发掘学习班全体成员的积极性,大家齐心协力,配合默契。他们手中的钢铲铲、铁锤锤、竹签签、毛刷刷等挖掘工具,如同外科医生手中的手术刀,在黄河象化石骨骼中间,应用自如得体。轻轻铲、慢慢挖、用心凿、细心看,一点一点地剔除掉支撑黄河象骨架的黄土,拂去黏附在化石上的砂土,丝毫不可损伤黄河象化石骨骼成为发掘队员心目中最高理念。

裸露无遗的黄河象化石雕塑般的躯体骨架(除头部外),给发掘队员提供了毫无障碍的东、西、北三个工作面。着了迷的发掘队员如醉如痴,看到仍被黄土裹着的化石点头微笑,向他们招手。于是排兵布阵,各司其职,有条不紊的按骨骼结构部位,小心翼翼地对骨骼化石进行全面“解剖”式发掘。做到心到手到,慢工出细活。这时,暴露突出相对比较容易挖掘的左、右两侧40根肋骨(每侧20根)抢先落地了。

随着发掘进程的推进,相继有肩胛骨、脊椎骨、前后两侧的股骨、腿骨、趾骨等构成黄河象宏伟庞大躯体的骨骼化石“零件”全部落地面世了。在一百多块脚趾骨化石碎块中,甚至连三四厘米长的末端趾骨也没有失掉,无一缺损地被挖了出来。发掘队员对陆续发掘出土的化石进行编号后,存放在豁口电站腾出的一个大窑洞内。

刚出土的化石普遍有着疏松易碎的属性,当接触到阳光、空气和大气中水分的光顾和包围时容易松脱断裂。为此,对刚出土的每一块化石必须用提前配制好的化学药水,当场进行涂刷渗透加固保护处理。这道必不可少的工序既细致入微又辛苦劳神,急不得慢不得,还得及时处理。涂刷保护剂前,必须先把附着在化石上的黏土、砂粒等存留物质一丝不苟地刷扫得干干净净,同时千万不可损伤化石光亮润泽的表层。这项工作还要视其个别化石受到阳光、空气、空气中水分时出现不同程度的松裂脱落情况,需要进行两次以上涂刷药水处理工艺过程,才能达到应有的有效保护作用。这项技术性很强的“细活”,远比挖掘土方的“粗活”耗时费力许多。

随着黄河象化石发掘出土的进程,中科院古脊椎所曾多次电话、电报询问了解野外现场发掘工程进展和发掘技术方面存在的困难等情况,在不时进行“遥控”技术指导的同时,对发掘获得的重大成果予以深情祝贺。1973年4月13日。赵聚发收到中科院古脊椎所发给他的电报:“大象各部件化石要仔细全部取出。人力,物力有何困难,望电告。”

4月17日,赵聚发又收到单位第二份电报:“标本运到北京。若甘肃省要留标本,可以这样处理,先运到北京等我所观察研究完了,再退还给他们。”中科院古脊椎所要黄河象化石标本的态度十分明确和迫切,留下了归属问题随后慢慢再谈的尾巴。发掘出土工程进入后期“决战”时刻,中科院古脊椎所又委派郑绍华先生(中科院古脊椎所原商定要来合水的四位科技人员之一)于1973年5月5日来到黄河象化石发掘现场,与黄河象化石亲切“会面”了。这位举足轻重的科研工作者的到来,无疑给发掘工作输入了新鲜血液、增添了技术力量。参与发掘工作两天后,郑绍华先生直言不讳地对谢骏义说“鉴于甘肃财政困难,这次发掘合水象化石的全部费用,由我们研究所支付。”

发掘队长和行政主事人谢骏义当然清楚郑先生的言下之意,不是个人意见的表述,知道中科院古脊椎所要黄河象化石的迫切心愿了。谢骏义不假思索地回应道,“甘肃虽然比较穷,作为一个省这点钱还是出得起的。”谢骏义面对自己不能做主的这一棘手问题,只得用加急电报向省革委会文化组负责人王毅汇报并请示。王毅即刻回电:“化石先运到北京,归属问题现在不要谈论。至于放在哪里,我们按照中央(指中科院古脊椎所)的意见办,中央认为放在哪里就放在哪里。现在还是认真仔细的继续完成发掘出土任务,要把发掘现场清理到底,不要留遗憾。”

1973年5月17日,发掘任务顺利完成。硕果累累,收获不菲。

黄河象化石发掘出土过程中,在当地党委的领导关怀和支持下,得到了各方面的热情帮助。特别是在长庆油田地质勘探部门从物质和技术上的无私援助和支持下,艰巨而成果丰硕的发掘任务,在短短的35个工作日之内顺利完成。

黄河象是自然与历史的杰作,是宇宙馈赠给地球的丰厚礼物,是隐身合水的瑰宝,是黄土地的浓情巨献。黄河象化石的出土石破天惊,是轰动世界的新闻。