本期聚焦:卫玮

艺术简介

卫玮,1984年出生,甘肃宁县人。斋号:缘溪草堂。民进会员,政协西峰区委员。现为中国书法家协会会员,甘肃省书法家协会会员,甘肃省书法家协会隶书专业委员会委员,甘肃省书法家协会培训中心教师,改琴书法基金会签约书法家,甘肃省青年书法家协会理事,庆阳市新的社会阶层人士联谊会副会长,庆阳市书法家协会理事,西峰区书法家协会副主席。

创作成就

全国第八届书法篆刻艺术展

全国第九届书法篆刻艺术展

全国第十届书法篆刻艺术展

全国第十一届书法篆刻艺术展

全国首届大字书法艺术展三等奖

全国第二届隶书书法展三等奖

全国第三届隶书书法展

全国千人千作书法工程精品展

纪念中国书法家协会成立30周年优秀会员展

全国第三届青年书法篆刻展

全国首届王羲之书法展

全国第四届正书大展

全国第五届书坛新人新作展

全国首届西部书法展

全国首届公务员书法大赛

全国首届“冼夫人杯”书法大赛

全国第二届“汾酒集团杏花村杯”电视书法大赛

守望敦煌-----甘肃书法晋京展

曾连续6年获得甘肃省书法家协会书法奖励基金,4次获得甘肃省人民政府“敦煌文艺奖”,获得甘肃省优秀书法家称号,书法报书坛精英奖,多次获得庆阳市五个一工程奖一等奖。书法作品多次刊登于《中国书法》 ,《书法报》 ,《书法导报》等。

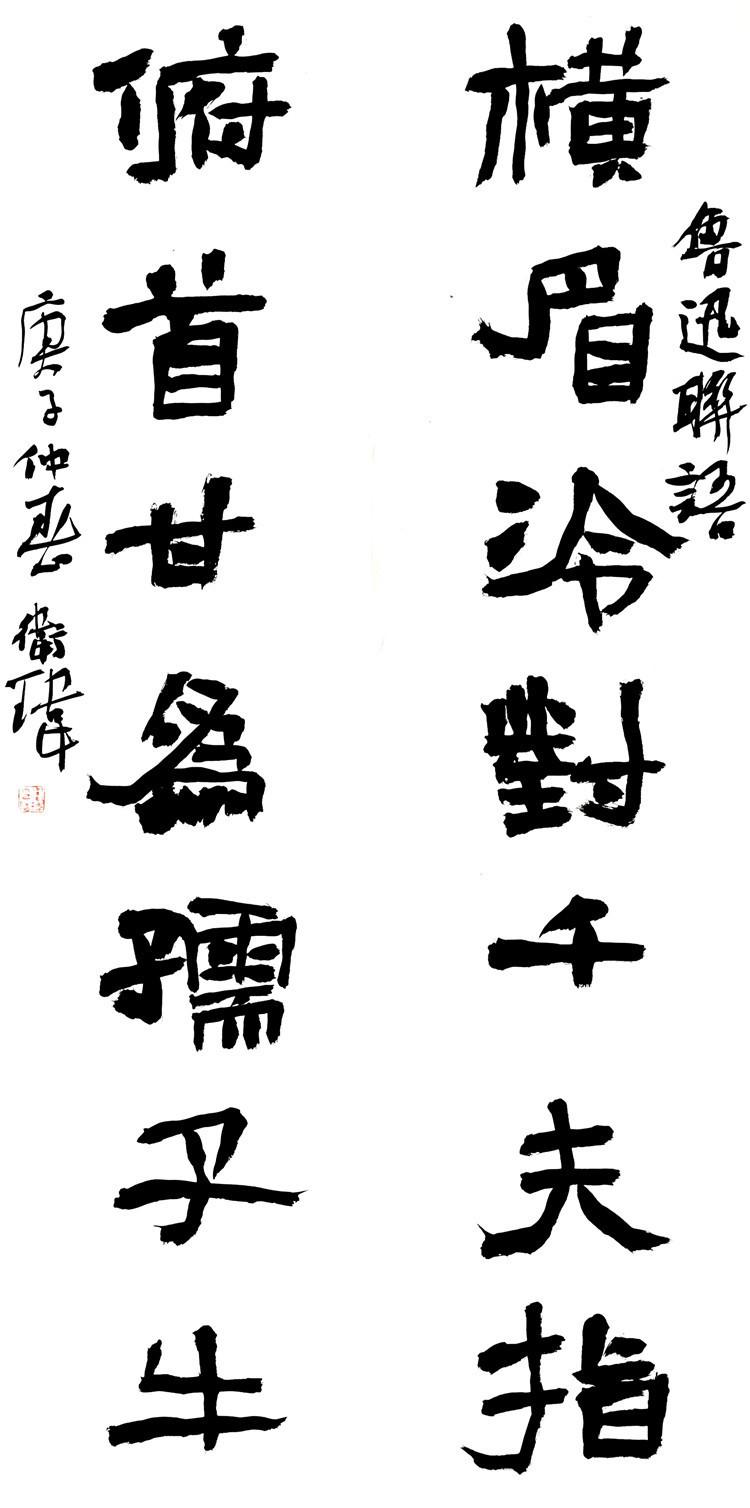

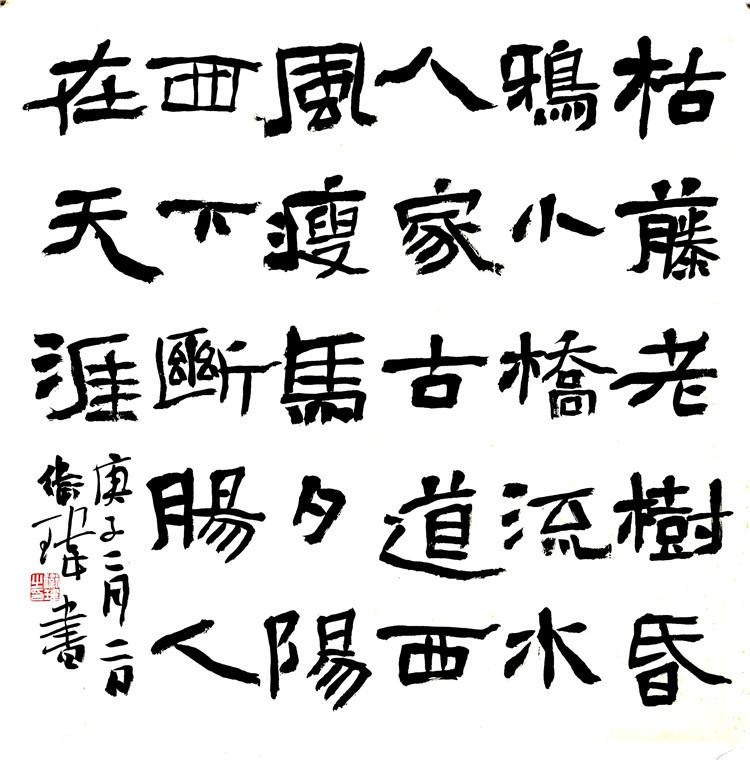

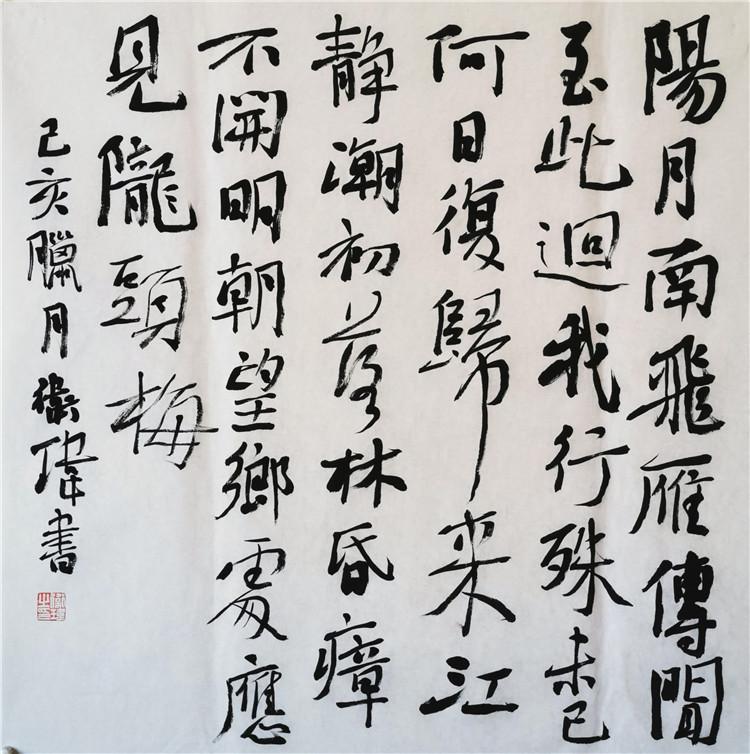

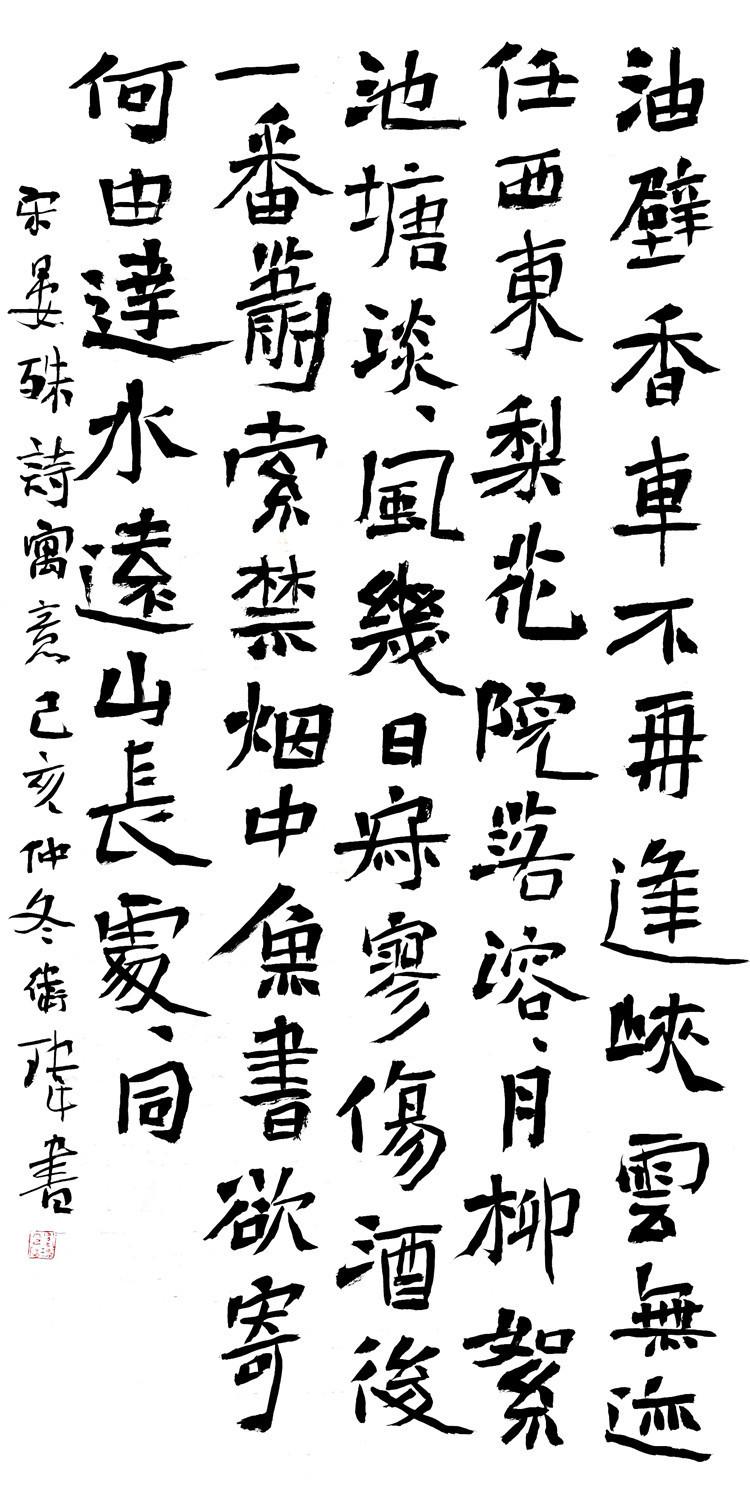

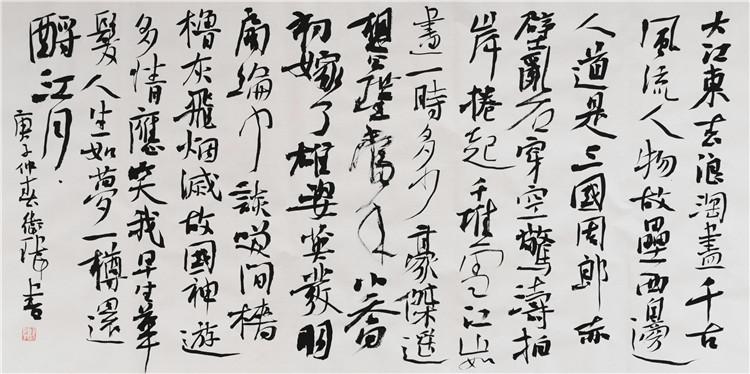

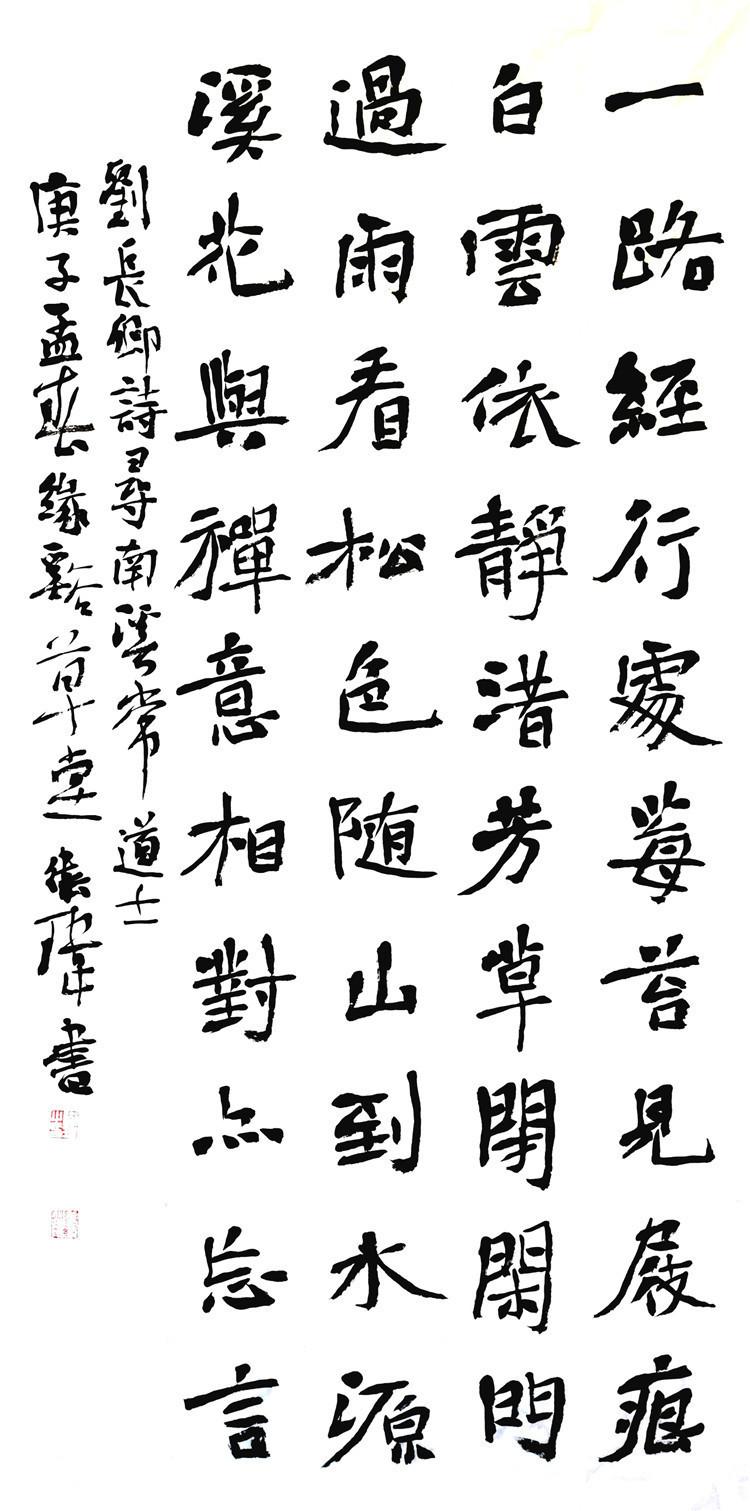

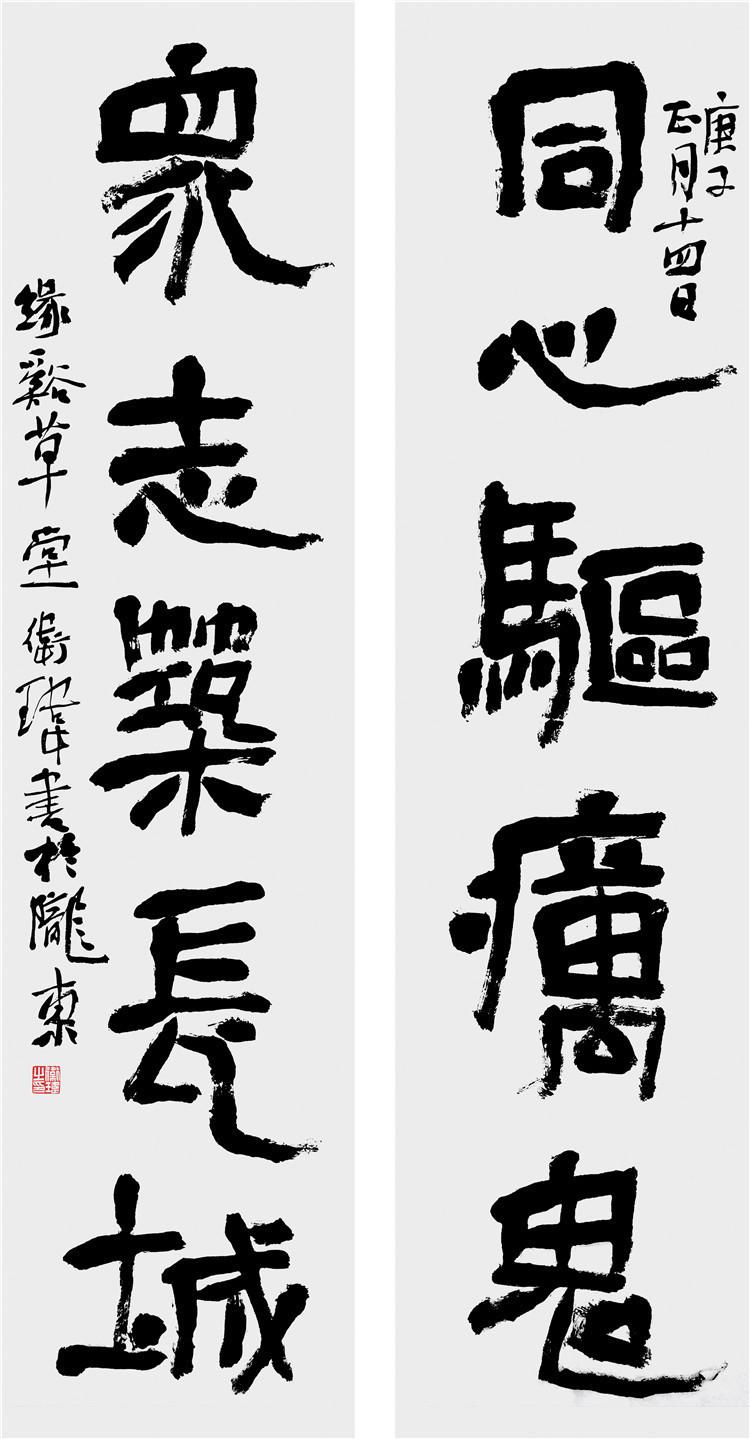

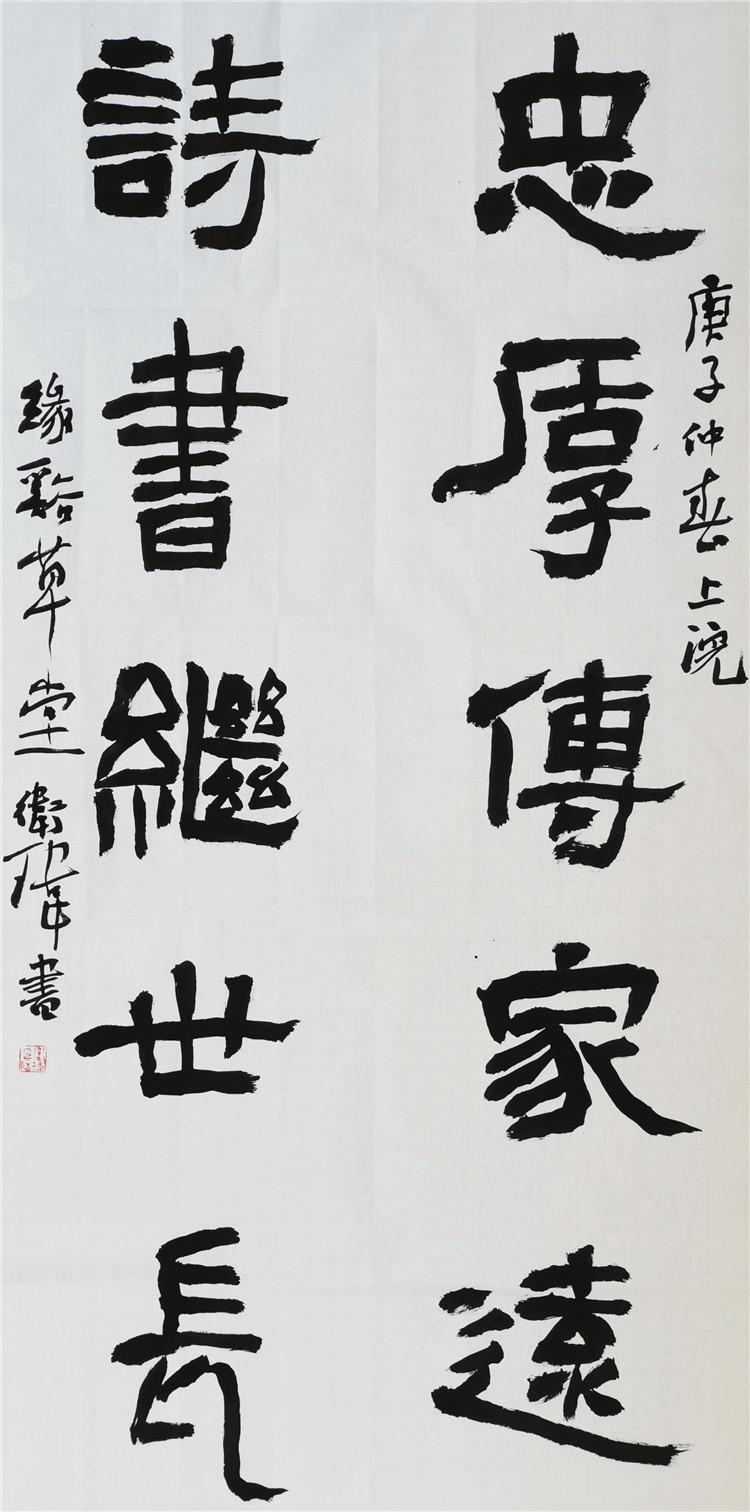

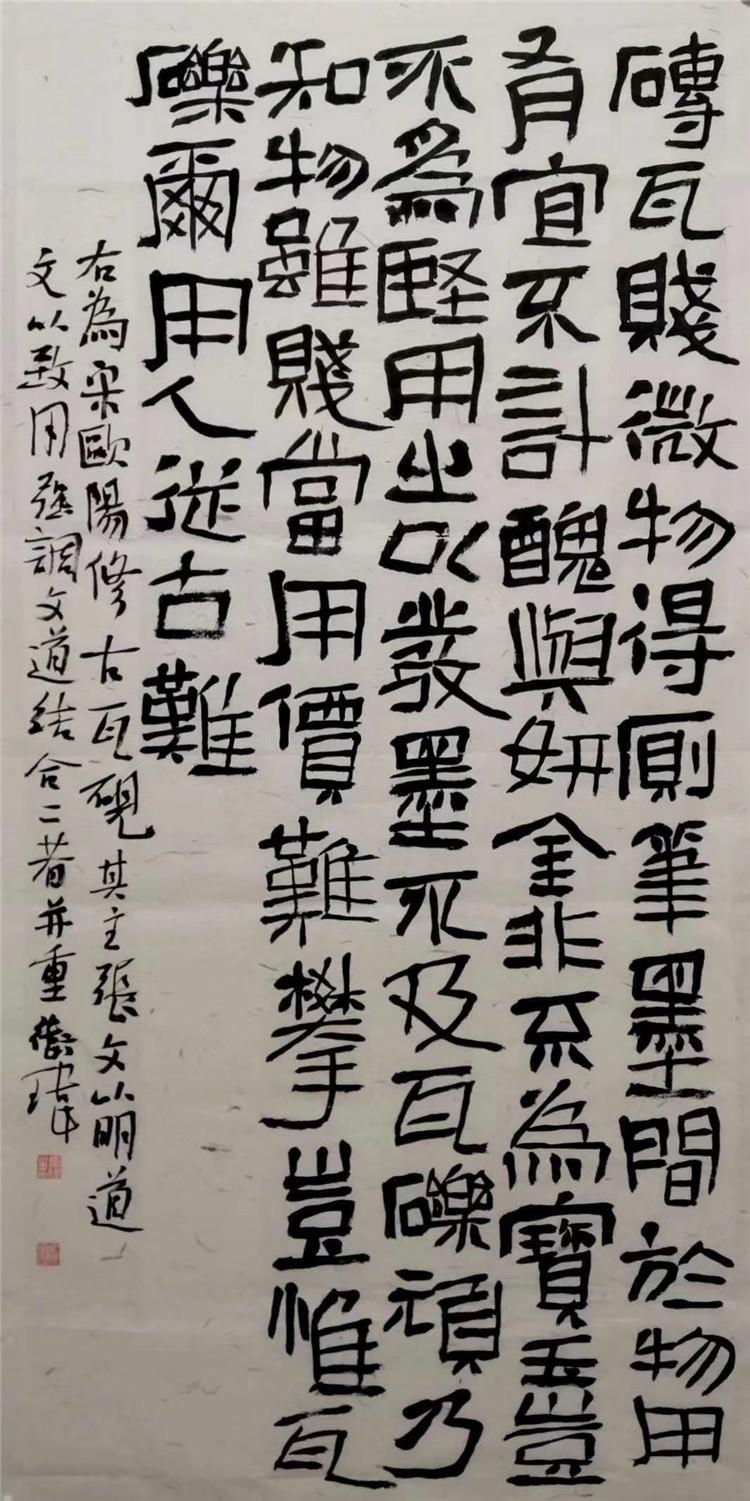

作品展示

观书有感

沉实自在 朴茂苍浑

——读卫玮的书法

周 天

中国书法的发展自魏晋而后大体是以帖为主的,到清代发生了些许变化。康雍乾三朝也是尚帖的,推崇赵董之学,帖学在官方的引领下达到了“极盛”,而这个“极盛”也恰恰削弱了书法之为艺术的若干品质,帖学在“极盛”中走向了衰微。循规蹈矩,字中无我,人们开始厌恶这种流美靡弱和轻滑薄俗的书法,并且在努力寻找改变的途径。当此时,政府的一系列文化统治政策,无形中促进了考古发现和小学等的大发展,读书人埋头于典籍,热衷于旧物,流连于一笔一画之中,这无疑给碑学的兴起提供了“人”的条件准备。清乾嘉时期,随着考古的不断挖掘发现,大量的摩崖碑刻墓志造像呈现在学习者和研究者面前,这在物质上给人们提供了研究和学习的实物,碑学的兴起自然而然。在理论上,从阮元的《南北书派论》、《北碑南帖论》到包世臣的《艺舟双楫》,再到康有为的《广艺舟双楫》,逐渐把碑学推向了书法的潮头。在广大的学书者中间,人们多以访碑谈碑学碑为乐事,不再流连于谈帖学帖。如此,我们看到了一座座以碑学为引领的书法园林,一个个熠熠生辉的名字:吴昌硕、邓石如、阮元、包世臣、康有为、赵之谦、张裕钊、沈曾植、李瑞清。

时至今日,作为一门传统艺术的书法在书法家的创作和理论家的讨论中继续向前发展,就碑学而言,一方面人们在研究,另一方面人们在创作中探讨碑学的发展以及碑帖融合,有些也取得了较为丰厚的成果。但是,对于碑学书法的学习和创作来说,笔者以为还有这样一些问题需要解决:其一,对清代及近现代碑学书法的继承问题,这是摆在当代学碑者面前的第一个问题,也是必须要解决的问题。在特殊的文化以及学术研究背景下形成的碑学,她所呈现的不单纯是写一两笔字,而是这一两笔字背后雄厚的学术研究成果和人文素养,假如缺少这些内容,我们也就不会读到真正意义在碑学笼罩下的书法艺术,而是一个个技艺高超的书匠。以魏碑为基础的李瑞清的楷书艺术,以墓志书法为基础的于右任的草书艺术,如此等等,他们的艺术实践和修为都为后学者提供了重要的参考——成为一个艺术家,不是一个书匠。继承前人的书写,不是亦步亦趋的跟从,具体说来,继承的是这一系列艺术家们对碑学的认识,他们在精神上的认同和他们创造的笔墨格局。这正如齐白石所说:“我是学习人家,不是模仿人家。学的是笔墨精神,不管外形像不像。”

其二,“体”的问题。碑学的内容很丰富,一碑一体,一志一格,有的整饬谨严,有的变化多姿。因此,在众多的碑刻当中选择和确定自己临摹哪一块是极其重要的,确定了哪块碑,然后以其为根本旁及其他,这也就解决了“体”的问题,如同写二王、学颜学柳一样。不这样,今天张三碑,明天李四碑,一直在“变”中学习,“体”无着落,可谓事倍功半,末了无所成就。比如吴昌硕致力于《石鼓文》的研习,终成一代艺术大师;再如伊秉绶得力于《衡方碑额》,心摹手追,得成隶书大家;再比如齐白石,于《祀三公山碑》钟爱有加,临习有年,终成开宗立派的艺术巨擘。

其三,如何化解的问题。碑学书法是异常灿烂的,其中不乏流美雅秀的作品,但那些结体丰富多姿和用笔沉实厚重的作品更能吸引学习者的目光。不论是流美雅秀的,还是朴拙沉实的,对于学习者来说,学习容易化解难,掌握它们的结体和用笔只是书法学习开始,如何化解这些技法内容才是成功的关键所在,特别是对那些以方笔为主作品的研习。以赵之谦为例,他的篆书和魏楷大都以方笔为主,方中寓圆,厚重但不失婉转秀润。然而,我们看他信札上那些字取横式、用笔沉实中见灵动的书写,似乎更耐看,也更感人。赵之谦对碑学书法的学习和化解给我们提供了一个很好的借鉴。

笔者以为,在当下的学习和成长氛围里,对清代及近现代碑学书法大家的参考是学碑者必要的过程,这一过程解决的是笔墨的问题,还有精神品格的参照。有了肯定的认同,继而去临摹周秦篆书、汉碑和南北朝摩崖墓志,就会得心应手,再进而不断认识和发现自我,确定自己成长的路径,想来会事半功倍。当然,学习和成长的过程充满着若干的变数,不可能所有的问题都能直截了当一蹴而就地解决,何况书法需要阅历的丰富和时间的积累。

卫玮的书法研究和创作集中在碑上,学习成长可谓一路畅通:读的是书法专业,又能够得到名师指授。在四川联合书法艺术学院学习期间,他得到何应辉、张景岳等先生的教导,确定了自己的发展路径——以碑为主。后来,他又负箧上京,就读于中国艺术研究院中国书法院研究生课程班,得到了王镛、石开、沃兴华诸位先生的教诲,视野大为开拓,创作又上了新的台阶。有了这样的学习和成长经历,卫玮较好地解决了写碑过程中面临的一个个问题,而且将它们化解在自己的创作中。

在《八面风题记》中我曾写道:“陇人卫玮者,少有才华,二十能为四十之笔。得意于名师之门,发力于碑版之间。书写笔触苍茫朴茂,结字大气宽博。少涂粉施朱之形,有峭拔排宕之状。” 卫玮为人朴厚,知性聪颖,学习肯下苦功夫,选择碑志作为自己的专攻对象和他的性情有着直接关系。如刘熙载所言:“书者,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”

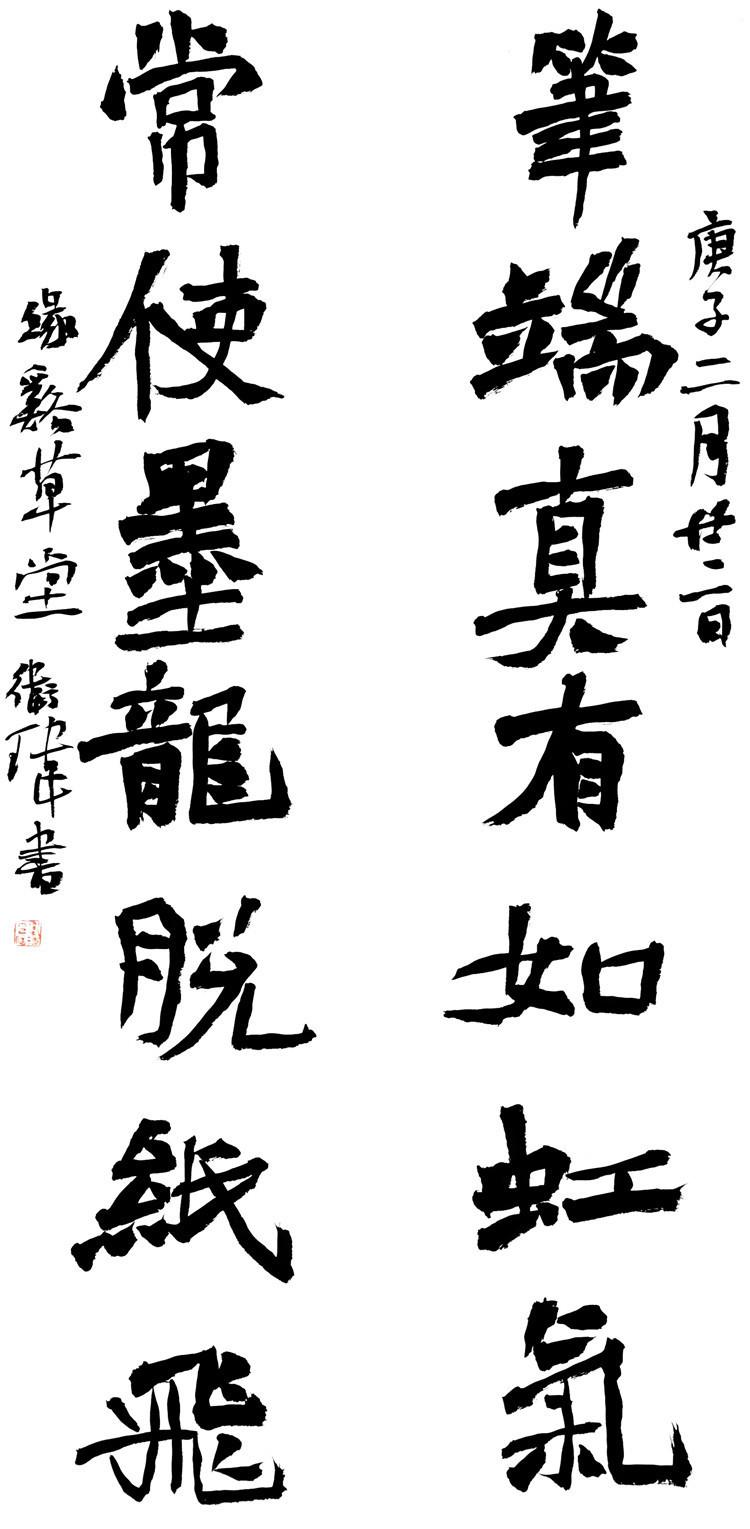

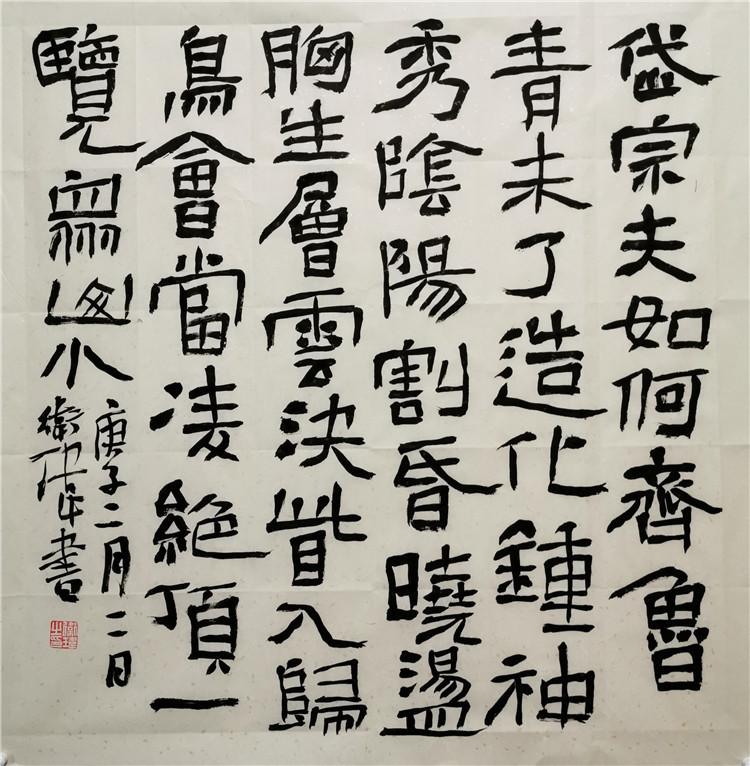

卫玮的书法以碑立骨立体,偶尔会用一些帖的内容来调和。他的书法强调用笔的沉厚,力量集中,线条多以圆为主,行笔不尚雕琢,随机应变,八面出锋。他的隶书作品主要取法《西狭颂》、《好大王碑》方整朴厚一路,同时他又很好地阅读和借鉴了清代的隶书书写。在不懈地摸索和实践中,卫玮突出了汉代方整隶书苍浑古厚的线条质感和它们富于变化的造型特点。在清人笔墨格局的参照下,他的隶书逐渐形成了方整中寓雄浑,雄浑中流露静穆,静穆中又不失灵动的审美趋向。谈到他的隶书,何应辉先生说道:“以其全国第二届隶书展之获奖作品观之,非拘泥古代一碑一石,拙厚而不乏机变,俊整而妙兼活脱。用笔方圆交互,善于在轻重起伏间表现活泼的情致。尤其值得肯定的是,在篇章的统一之中,字与字、行列与行列之间势态的变化而又呼应关联,表现出作者把握有机整体关系的艺术自觉,以此正迥别于当下隶书创作之一大时弊。”

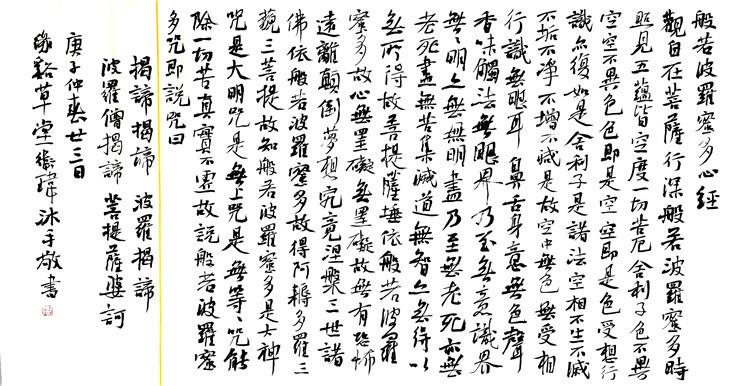

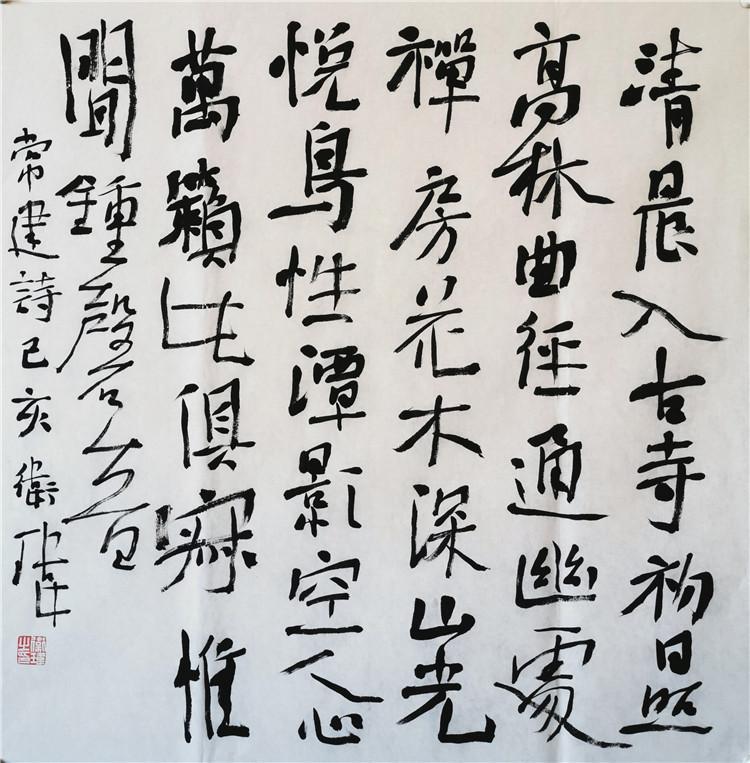

卫玮的楷书以魏碑为主,多取法《元腾墓志》、《元略墓志》等。另外,他对碑刻、造像、摩崖均有涉猎,这些工作丰富了楷书书写中的用字以及情趣。他的小字作品以墓志为主,用遒劲的线条,表现出一派清雅之风。他的大字作品把碑刻、造像、摩崖结为一体,将碑刻的严谨端庄、造像的方雄质朴、摩崖的浑穆奔放融合得妥妥帖帖,短长合度,同时又不乏通脱灵秀。他的行草书多拟二王,小字作品空灵典雅,流动着秀丽的书卷气。大字作品沉涩朴实,大气中展现着生动磅礴。

在书法院学习期间,万力、李明、刘建国、李锐、田九亭、晏晓飞、卫玮和我一起聊书法,谈创作,大家好古惜时,趣尚相近,机缘相投,成立了“八面风”。他们此时大都名声在外,尤其是卫玮,二十出头的年龄,数次参加全国展览并获奖,着实令我钦羡。书法院的学习结束后,卫玮回到了甘肃,书法创作不断,捷报频传,可喜可贺。

书法艺术之路很漫长,碑学书法的研究继承和创新需要巨大的努力和辛苦,卫玮才华出众,年少得志,相信他在碑学的路上愈走愈宽广,行走出属于自己的一条途径,构建起自己的一个艺术花园。