图为中共邠宁支部旧址。

时空,穿越到93年前。

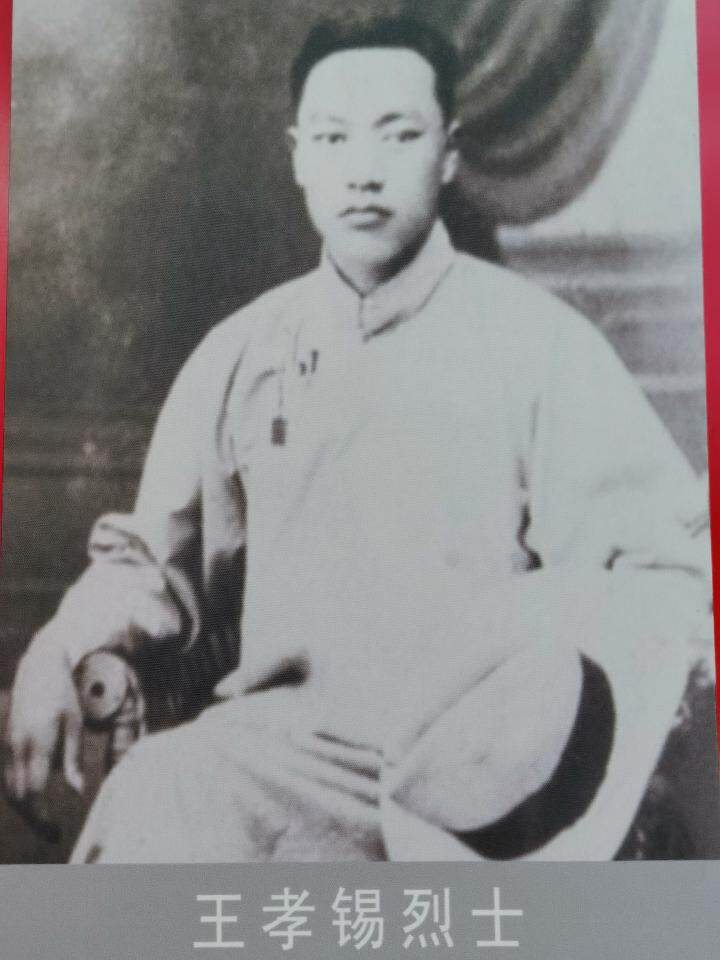

1928年12月30日,陇东革命先驱、甘肃农村党组织的创始人、坚定的无产阶级革命战士王孝锡,被国民党反动当局杀害于兰州。

21年后,甘肃各地陆续宣告解放,实现了他诗中“取来烈火千万炬,这黑暗世界,化作尘烟”“光明大现喜非常”的愿望。

作为庆阳最早的共产党员之一,王孝锡把马克思主义和无产阶级革命的思想传播到了庆阳大地,启发了群众的觉悟,揭开了中国共产党领导庆阳革命斗争的序幕,为革命的再起和发展奠定了社会基础。

追求真理——甘肃早期传播马克思主义的先驱

微风轻拂,暖阳和煦。

6月10日,记者来到位于宁县太昌镇肖家村的中共邠宁支部旧址,循着革命先辈留下的史迹,回顾那段风雨如磐的岁月。

图为中共邠宁支部旧址。

重建和修复后,中共邠宁支部旧址变成了一处具有鲜明特色的院落——推开院落大门,“甘肃第一个农村党支部”的红色大字居于正前,鲜艳醒目,大字下面是一本翻开的镌刻着王孝锡诗词的书本形雕塑,雕塑左侧是一面鲜艳的党旗。

党旗一侧是三孔朴素的窑洞,是当时青年社、中共邠宁支部和太昌临时区委的办公地点,窑洞内悬挂着老照片,摆放着老物件,还原了王孝锡和任鼎昌、王晓时、王之经等革命先辈们点燃庆阳大地革命烽火、传播马克思主义的一些场景。

图为中共邠宁支部旧址全貌。

在这个旧址院落,历史的痕迹依稀可辨,浓郁的历史气息扑面而来,把人瞬间带回了那段烽火岁月。

史料记载,20世纪二三十年代的庆阳大地,兵匪如麻,横征暴敛,肆虐乡里,人民处于水深火热之中。当时的中国亦是如此,黑暗笼罩,社会压抑,仁人志士奔走呼号,积极寻找革命真理。十月革命一声炮响把马克思主义送到中国,李大钊、陈独秀等革命先辈率先在中国燃起马克思主义的火种,王孝锡是陇东地区最早接受并传播马克思主义的先驱之一。

王孝锡1903年出生于宁县太昌镇西壕村的一个农民家庭。他从小聪颖好学,成绩优异。1919年,在五四运动的影响下,王孝锡如饥似渴地学习新文化、新思想和马克思主义学说。1924年3月,王孝锡考入国立西北大学,进一步接受了马克思主义和革命思想的洗礼。

渴望追求真理的王孝锡很快结识了刘含初、李应良、魏野畴、吕佑乾等中国共产党人,从他们那里得到并阅读了大量革命书刊,思想觉悟进一步提高,并自觉投身到反帝反封建反军阀的斗争中。

“1925年,王孝锡在校内发起组织‘青年社’,启发和引导社员向党组织靠拢。暑假期间,王孝锡与任鼎昌、王彦圣、王之经等同学一起,在家乡太昌镇建立了甘肃的‘青年社’组织,发展社员30多名,为庆阳以后的革命斗争播下了火种。”宁县委党史办主任李新宁告诉记者,这是甘肃第一个青年进步团体,是中国共产党在庆阳播撒革命火种的开端。

火热的斗争岁月里,王孝锡经受了考验与锻炼。1925年6月,经刘含初、魏野畴介绍,他光荣地加入了中国共产党。

中共太昌临时区委旧址。

1927年3月,王孝锡被在冯玉祥部工作的中共党组织负责人刘伯坚、邓小平推荐,以国民党中央特派员身份与胡廷珍、保至善、马凌山等共产党员一起,前往兰州开展工作。

在兰州工作期间,王孝锡相继在兰州一中、师范、女师、工校、农校等10多所学校建立了“青年社”筹备会,发展社员300多名。4月上旬,兰州“青年社”成立,王孝锡担任社长。

“青年社”在王孝锡的领导下,配合党的工作,开展了一系列活动,并创办了《妇女之声》《醒狮周刊》等报刊,广为发行,使古城兰州呈现出一派生气。随后平凉、临夏等地的“青年社”相继成立,团结了一大批青年,扩大了革命影响。

肩担大义——点燃庆阳大地的革命之火

中共邠宁支部旧址展室坐落在中共邠宁支部旧址的一角。展室内,“蒙学少年志存高远”“忧国忧民壮怀激烈”“光荣入党献身革命”“首创甘肃青年组织”“创建中共邠宁支部”“组织发动旬邑起义”“铮铮铁骨慷慨就义”“伟大精神光照千秋”八个单元精心布设,依次呈现了王孝锡短暂而光辉的一生及马克思主义在陇东大地的艰难探索和伟大实践。

图为中共邠宁支部旧址展室。

“中共邠宁支部是甘肃第一个农村党组织,也是庆阳第一个党组织。”李新宁介绍,“中共邠宁支部的成立,是庆阳近现代革命史上的重大事件。从此,庆阳人民在党的领导下,开始了有组织的革命活动,庆阳的反帝反封建斗争进入了新阶段,它使灾难深重的庆阳人民在黑暗中看到了光明和希望。”

1927年7月,根据中共陕西省委指示,王孝锡与胡廷珍从西安回到宁县太昌镇,重新整顿青年社,吸收了一批进步青年,壮大青年社。为了提高青年社成员对党的认识,王孝锡组织大家学习《马克思主义浅说》《共产党宣言》等,并领导青年社开展反对当地反动统治的斗争。

图为中共邠宁支部旧址展室。

随着革命斗争的深入,在庆阳建立党组织的条件成熟了。1927年秋,中国共产党邠(陕西彬县)宁(甘肃宁县)支部委员会成立,王孝锡任支部书记,王彦圣任组织委员,任鼎昌任宣传委员(后被派往平凉),王之经任青年委员。

李新宁介绍,中共邠宁支部是在中共陕西省委的领导下,根据庆阳革命形势的发展需要,严格按照中国共产党关于建立党的地方组织的指示建立起来的。中共邠宁支部一成立,就根据党在民主革命时期的行动纲领,结合庆阳反帝反封建革命斗争的实际,确定了主要任务和行动方针,成为庆阳新民主主义革命运动坚强的组织者和强有力的领导者。不久,又扩大成立了中共太昌临时区委,下辖宁县、长武、泾川三个支部。

中共邠宁支部和中共太昌临时区委注重同人民群众的密切联系,深入群众,倾听群众的呼声,了解群众的疾苦,向群众阐明反帝反封建斗争的目的和意义,使人民群众在觉醒的基础上自觉地加入到革命的行列之中,不仅揭开了庆阳人民革命斗争历史新的一页,也如星星之火,照亮了庆阳人民推翻帝国主义和封建军阀统治、翻身求解放的革命道路,加快了庆阳反帝反封建革命的进程。

1928年,中共陕西省委在关中组织渭华起义的同时,王孝锡与吕佑乾、许才升策划旬邑暴动,处决了旬邑县县长、公安局局长等7人,成立了旬邑县苏维埃政府和中国工农革命军第二路军。王孝锡在百子沟组织煤矿工人暴动,配合旬邑行动。由于占优势之敌的反扑和叛徒出卖,刚刚建立起来的革命政权遭到摧残,吕佑乾、许才升等7位起义领导者被杀害,王孝锡、王彦圣也受到追捕,先后化装返回宁县。

精神永存——红色种子勃发无穷力量

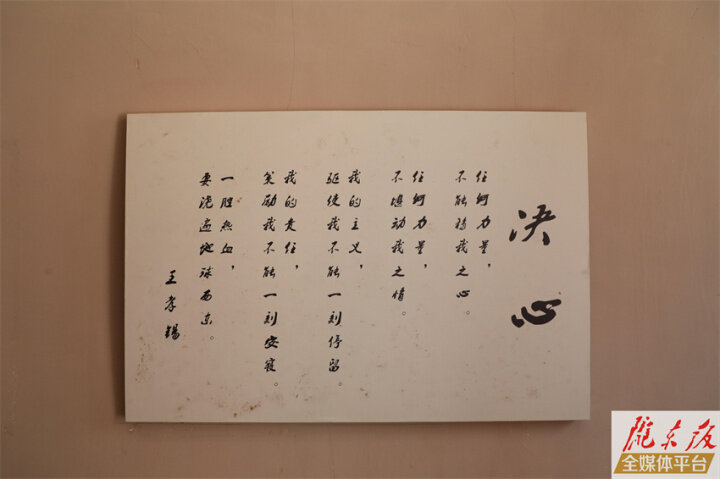

返回宁县后,形势更加险恶,处境更加艰难,王孝锡不得不经常变换住处,防止敌人搜捕,但他的信念毫不动摇,继续迎着狂风恶浪坚持斗争。他在一首诗中写道:“任何力量,不能移我之心。任何力量,不堪动我之情。我的主义,驱使我不能一刻留停,我的责任,策励我不能一刻安寝。一腔热血,要浇遍地球西东。”

图为中共邠宁支部旧址王孝锡所作《决心》。

王孝锡在宁县的革命活动,引起反动当局的惊恐不安。1928年11月26日,国民党甘肃当局法官杨天枢前往宁县,勾结宁县县长效维国,乘王孝锡不备,将其逮捕。面对强暴凶残的敌人,王孝锡大义凛然,从容不迫。

众多乡亲闻讯赶来送别时,王孝锡挥笔在一家面馆的墙壁上写下了诗二首:“慷慨歌太平,从容作楚囚,暴刀逞一快,何惜少年头。”“书剑漂流二十年,国事无端尚依然。革命未成身先捕,普罗自在人世间。”

王彦圣得知王孝锡被捕的消息后,立即组织营救。王孝锡为了掩护其他同志,指示传递消息的同志取消营救活动。在狱中,敌人对他进行多次酷刑审讯,企图获得中国共产党的机密。王孝锡以钢铁般的意志,与敌人进行了不屈斗争。12月29日深夜,当他得知敌人要下毒手时,向狱吏要来笔墨,写下了“绝命词”——

纵有垂天翼,难脱今夜险。问苍天:何不行方便?

驭飞云,驾慧船,搬我直到日月边。

取来烈火千万炬,这黑暗世界,化作尘烟。

出铁笼,看满腔热血,洒遍地北天南。

一夕风波路三千,把家园骨肉齐抛闪。

自古英雄多患难,岂徒我今然。

望爹娘,休把儿挂念,养玉体,度残年,尚有一兄三弟,足供欢颜;

儿去也,莫牵连!

12月30日清晨,古城兰州寒风凛冽,阴云低垂。囚车在武装士兵的押解下,经过国民党甘肃省党部时,王孝锡奋力挣开4个刽子手的揪押,放声高呼:“共产党万岁!”“共产主义精神不死!”。行人不顾军警驱赶,纷纷驻足观看。惊慌失措的刽子手举起马刀朝他身上乱砍,仍然制止不了他的喊声,便将一团毛巾硬塞进他的口中。敌人罪恶的枪声响了,王孝锡牺牲了,时年25岁。

1938年秋,王孝锡的遗骨迁回家乡太昌安葬,父老乡亲搭起彩棚,为他举行了隆重的追悼大会,不少师友和进步人士前来祭奠。新中国成立后,王孝锡被追认为革命烈士并建起了王孝锡烈士陵园。他的《绝命词》也被收入《革命烈士诗抄》续集,为后人传颂。

图为中共邠宁支部旧址入党誓词石碑。

为了纪念王孝锡,传播他的英雄故事,赓续他的高尚精神,2019年,宁县太昌镇对中共邠宁支部、青年社、太昌临时区委旧址进行复建和改陈布展,建成党性教育基地和爱国主义教育基地——中共邠宁支部旧址。

中共邠宁支部旧址通过场景复原、图片展示、故事讲述、文字说明、设立党员宣誓墙等,将党性、党史、党风、革命传统及爱国主义教育融为一体,全面展示王孝锡等革命先烈浴血播火的光辉历程。

“通过修复完善红色历史遗迹,整理挖掘红色历史事迹,开设红色讲堂,邀请老党员、革命后代和专家学者讲述王孝锡等烈士的斗争史、奋斗史,开展有声有色的红色文化活动,吸引了广大干部群众到太昌镇寻找红色根脉、传承红色基因。”宁县太昌镇党委书记张丽萍说,中共邠宁支部旧址已成为党员干部了解党的历史、坚定信仰的重要场所,成为广大群众培养爱国情操、培育民族精神的重要阵地以及青少年学习革命传统、陶冶情操的重要课堂。

而今,来中共邠宁支部旧址和王孝锡烈士陵园淬火的党员干部越来越多,至目前,已接待7.5万人次。当川流不息的人群与熠熠生辉的革命精神相遇,红色血脉绵延赓续,汇聚成奋进新时代的无穷力量。