庆阳网讯(记者 耿洋洋)西峰区属于“插花型”贫困片区,是全省17个脱贫攻坚主战场之一。党的十八大以来,西峰区坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程来抓,2013年开始,紧紧围绕“两不愁三保障”标准,紧扣“六个精准”“五个一批”要求,创新“5341”工作标杆,因需制宜、精准施策、持续发力,集中力量补短板、强弱项、兴产业。2017年,西峰区实现了整区脱贫摘帽,15个贫困村全部退出。截至2020年9月底,5230户21020名建档立卡贫困人口全部脱贫,全区贫困发生率由7.14%降为零,脱贫攻坚取得全面胜利。

当前,西峰区将乡村振兴规划融入陕甘宁毗邻地区区域性中心城市建设大局,紧扣“农村美、农业强、农民富”的奋斗目标,突出产业引领、基础先行、文化为魂、生态打底、城乡融合,深入推进乡村振兴“1315”示范工程,扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年,全区脱贫人口人均纯收入达到10537.26元,较上年增长13.1%。

守好底线固成果

今年8月中旬开始,西峰区董志镇罗杭村普罗旺斯产业基地里的西红柿进入采摘期,驻村第一书记杨力学组织村民定期采摘成熟的西红柿,分拣装箱,统一销售。大棚内,喜笑颜开的村民和红彤彤的西红柿构成一幅迷人的田园美景。

“我在这干活,不用出远门,挣钱顾家两不误,还能学到西红柿种植技术。我也打算建大棚,发展订单种植,增加收入。”村民王艳宁说。

罗杭村地处塬边咀梢,经济薄弱、产业单一,是西峰区15个脱贫村之一。2021年9月,甘肃省黄河财产保险公司被确定为罗杭村的帮扶单位,杨力学担任罗杭村驻村第一书记后,开始了解全村产业发展情况,逐门逐户摸清54户脱贫户的家庭情况。积极争取资金维修改造党群服务中心、安装路灯、维修村组道路,助力乡村振兴。针对罗杭村产业单一的状况,按照“党支部+合作社+农户”的模式,因地制宜种植精品西红柿,精心打造普罗旺斯产业基地,全面引进滴灌技术,实现“水肥一体化”,有力提升了基地生产效益和经济效益。目前,该基地种植的普罗旺斯、安琪、4224等精品西红柿已经上市,每棚产量达1万斤。

“产业振兴是乡村振兴的物质基础,只有产业振兴,才能增强乡村吸引力,促进农村各方面发展。” 杨力学说,下一步,罗杭村驻村工作队将新建改造温室大棚,扩大蔬菜种植规模,在作物品种选择和技术引进上发力,积极打造“一村一品”特色产业品牌,持续发展壮大村级集体经济,以产业兴旺带动乡村振兴。

此外,庄头村驻村工作队积极争取新修柏油路2.96公里,采取消费帮扶和网络销售的方式,帮助果农销售苹果2万余斤,助农增收7万余元;赵沟畎村驻村工作队指导该村建办“帮扶车间”,流转土地320亩,带动群众种植西葫芦160亩、玉米1600亩、白瓜子200亩;左咀村驻村工作队推行“党支部+合作社+基地+农户”运营模式,成立农民专业合作社10个、家庭农场1处,种植露天蔬菜300亩,发展规模养殖户30户……他们积极发挥资源优势,让村民共享发展“红利”。

为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,西峰区严格落实“四个不摘”要求,在保持帮扶政策总体稳定的同时,积极建立完善防止返贫长效机制,调整县级领导包抓乡村建设示范镇、村和已脱贫村,接续选派驻村第一书记17名、驻村队员51人,开展村情民意大走访、致富特色产业培育、村庄清洁整治、农村基层治理“四大行动”。累计解决群众困难问题1500多条,整治废旧庄基230余处,改造户厕560户,修整道路沿线风貌55公里。

乡村建设百姓乐

初秋时节的西峰区显胜乡毛寺村,风景独特,游客沿着蜿蜒曲折的蒲河一路前行,可在连心桥上赏花拍照、可在依山而建的窑洞民宿“凤凰塬舍”里“打卡休息”、可在乡愁记忆馆里感受古朴之美。

然而,十年前,这里曾是西峰区15个深度贫困村之一。地处山区,距城区约40公里,缺水、交通不便,村民们只能守着深山熬日子,2013年建档立卡精准贫困户67户235人,贫困发生率为15.5%……贫困,是当地人最深刻的记忆。

“以前,住在窑洞里,出行路不好走,到处都是土,条件很差,村子里一年到头都见不上几个年轻人。”村民毛腾旭说,这几年,村上打造了黑老锅冰窟、连心桥、塬乡人家等景点,村民办起了农家乐,游客争相来这里赏花、避暑、采摘,村民的日子越过越好了。

十年一晃,山乡巨变。精准扶贫工作开展以后,毛寺村充分利用当地独特的自然条件,大力发展生态旅游和设施农业,整合项目,集中攻坚水、电、路、房等基础设施,昔日全区贫困程度最深的村蜕变成了国家级乡村旅游示范村、甘肃省乡村旅游“样板村”、西峰区乡村振兴重点村。

“10年前的毛寺村,过河没有桥,出行没有路,村民守着最美的风景过着最穷的日子。”毛寺村党支部书记毛颖敏说,2013年,该村人均纯收入只有2300元,2021年,人均纯收入增长到9300元。

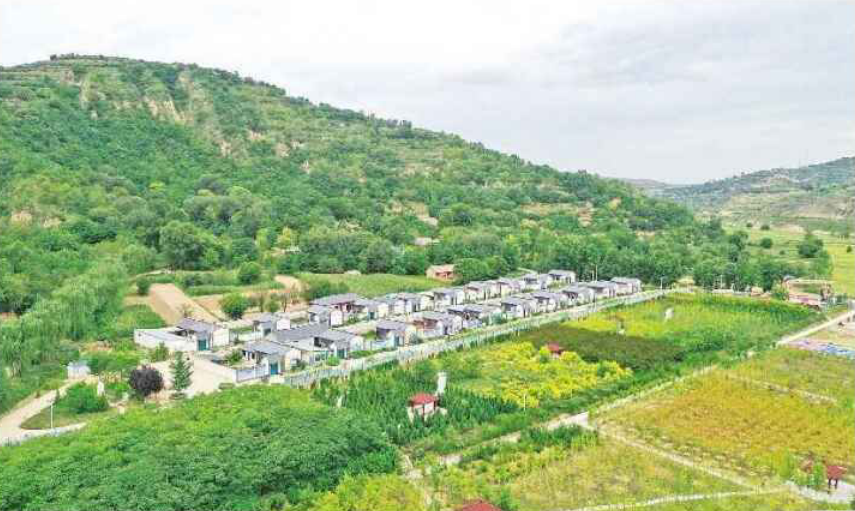

毛寺村的变化是西峰区打赢脱贫攻坚战、接续推进乡村振兴的一个缩影。西峰区按照“环境优先、基础先行”的原则,不断强化公共服务,整治路边旱厕、残垣断壁、废旧庄基,推广“集成式厕屋+生物菌降解”旱厕改造模式,启动实施“一村万树”工程,以“一村一品、一村一业”为主题,因地制宜、以点带面,打造以文化旅游型、观光农业型、智慧数字型、城郊休闲型、田园综合型等多种类型的样板村,加快乡村建设,助力乡村振兴。

今年上半年,西峰区提质改造农村公路30公里,新建自然村硬化路50公里,建设垃圾收集点42处、公共厕所5处,改造农厕6930户,配套垃圾收集车103辆、垃圾桶380个,安装太阳能路灯855盏,栽植云杉、塔柏、油松等10种苗木10.3万株。

产业增收助振兴

时下,正是鲜桃上市的季节,西峰区什社乡文安村的鲜桃迎来了采收季,在种植大户聂述峰的桃园里,他和工人正忙着将桃采摘、分装、过秤、装车,5000斤鲜桃将被销往陕西市场。

“十几年前,交通不便,好桃烂在树上,也卖不上好价钱。现在,水泥路通到了家门口,不仅有外地客商上门收购,还有游客前来采摘呢。”聂述峰高兴地说,他种植的17亩油桃年收入能达到15万元。

文安村借助邻近城区、地处西合公路沿线的交通优势,因地制宜,以发展休闲采摘、田园观光为突破口,鼓励和引导种植户在特色产业上做文章,通过产业帮扶与乡村振兴有效衔接,依托“鲜桃采摘”休闲游,延伸出“美丽乡村”生态游,促进乡村振兴。

“我们文安村共有桃树栽植户50多户,栽植面积达130多亩,采用土壤改良、肥水运筹、病虫害防治、田间管理、新品种培育等方式提高产量,目前每亩产量约4000斤、收入8000元左右,年总收入达100多万元。” 文安村党支部书记孙康康说。

近年来,西峰区按照“保粮提果、扩畜增菜”的产业发展思路,在苹果产业上注重提品质、创品牌,在蔬菜产业上注重增产量、保供应,在生猪产业上注重扩规模、延链条,以养殖业牵引农业产业结构优化升级,以农产品和食品精深加工带动产业链价值链提升,努力打造特色农业产业集群,提高农业产业效益。

截至目前,西峰区依托正大集团,建成500头以上规模育肥基地29处、1.12万头育肥基地2处、“331+”模式建成育肥基地13处,合作经济组织建成育肥基地14处,带动农户发展生猪产业3000多户,生猪存栏10.3万头、出栏7.62万头。发展规模连片百亩以上标准化果业示范园110处,辐射带动樱桃等特色果业规模化,全区苹果树栽植面积达到13.1万亩,樱桃树栽植面积5200亩,实现产值7.4亿元。以“一园两川”为重点,大力发展规模化日光温室1235座,种植设施瓜菜和高原夏菜7.7万亩,产量达到16.9万吨,实现产值2.6亿元。探索形成集农旅型、文旅型、产业型、生态环保型、康养型为一体的旅游发展新模式,着力打造旅游融合发展“聚宝盆”。