十几年前,我给北京一家报纸写了一篇小稿子,标题是“老家那个崾岘为什么冷清了”。当天晚上,报社打来电话,说词典上没有“崾岘”,只有“崾崄”,能不能改过来。我说我们那里一直就是这么写的,从来就是这么写的。他好像接受我的意见,但第二天见报时,“崾岘”还是变成了“崾崄”。作为同行,我估计打电话给我的可能是“一审”,而最终决定改掉的可能是“三审”。这一点我完全理解,就是“崾崄”两个字放在一起稍微有点别扭。我本来是当作评论写的,让我没有想到的是,作为文学期刊的《雨花》杂志,于当年第六期转载了这篇稿子,当然“崾崄”还是那个“崾崄”。差不多四年以后,这篇稿子收入我的评论集《表达》一书,由中华书局出版。提供书稿时,我悄悄地把“崾崄”改回了“崾岘”。编辑老师几次跟我交换书稿校对意见,但从来没有涉及到“崾岘”。

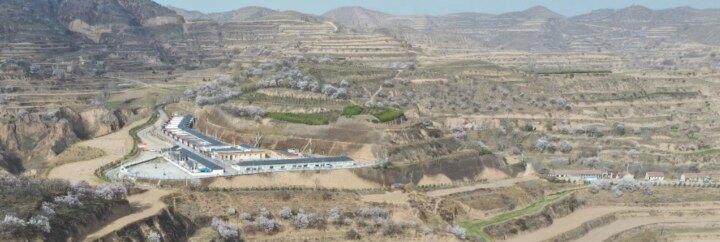

甘肃环县的“湾湾崾岘”

“崾岘”就是“崾岘”,以本来面目示人,看着又顺眼,又亲切。

《现代汉语词典》有“崾崄”没有“崾岘”,对“崾崄”的解释是“两山之间像马鞍子的地方”,后面有一个括号,里面写着“多用于地名”,所举的例子是崾崄乡和白马崾崄。这两个“崾崄”都是陕西的,前者属于延安市黄龙县,后者属于榆林市定边县。商务印书馆出版的《庆阳方言词典》中有“崾岘”没有“崾崄”,与庆阳各县地方志书中保持呼应,对“崾岘”的解释是“两处山梁中间弯曲而较平坦的地方,广而向阳”,所举的例子“王家崾岘”和“党家崾岘”都是地名,词义与《现代汉语词典》高度默契。可能只是巧合,我在县城和省城工作期间,回老家途中曾多次经过庆城县桐川镇,在这个镇子里,既有个“王家崾岘”,也有个“党家崾岘”。党姓在庆阳并不多见,桐川的党家崾岘也许是唯一的一个;王姓在庆阳同样是大姓,王家崾岘除了桐川的这一个可能还有许多。我想,可能是词典编者在进行田野调查时,恰好到过这个镇子吧。

如果你有机会到陕甘宁地区广大乡村走一走,你会在指路牌上看到一个又一个“崾岘”;如果你愿意翻一翻陕甘宁地区县一级的行政区划图,一个又一个“崾岘”也会跃然纸上。长话短说,是地方志书、民间书写传统依据词典,将“崾岘”改为“崾崄”呢,还是词典依据地方志书、民间书写传统,将“崾崄”改为“崾岘”,这还真是个不大不小的问题。或者,折中一下,在词典“崾崄”条下,写几个字“也作崾岘”。我的态度是,谁距离崾岘最近,谁与崾岘打的交道最多,谁不用查词典就能知道什么是崾岘,谁就最有发言权,最有优先选择权。

言归正传。崾岘是两山之间凹下去的地方,但如果那里没有一条路穿过,恐怕也没有人愿意叫它崾岘。同样,如果那里没有一棵老柳树、老槐树或者老杏树,那个崾岘也不会有灵魂。那条路肯定是大家踩出来的,那棵树是谁栽的呢?坐在崾岘想一点事情,是一个很有趣的假想。想着想着,你可能站起来;站着站着,你可能走起来;走着走着,你可能就走远了。对有些路来说,崾岘是必经之地;对有些远方来说,崾岘标志着已经走过了一程。

崾岘不只有一条路,常常是一个十字路口,一条路从两山之间穿过,另一条路从这一座山通向另一座山。在步行时代,从山这边到山那边,都是从崾岘过去的;从那座山到这座山,也是从崾岘过来的。我们常说的翻山越岭,差不多都是从崾岘经过的。在城市,这种类似于路口的地方,通常都有一名交警值守。

崾岘于是成了一个驿站。走累了,有时非得要走到崾岘才肯停下来歇一会儿;半路上遇到熟人了,有时非得要挪到崾岘才肯蹲下来聊一会儿。崾岘是一个开阔地,歇脚的时候,能看到更远处的风景,何尝不是另一种歇息呢?崾岘是一个交汇地,聊天的时候,你东一句我西一句,也就不至于无话可聊了。

“湾湾崾岘”的老杏树

崾岘在半山腰,正是风云际会、烟雾缭绕的地方。从崾岘过来的风,要比从山顶上过来的风更生猛;从崾岘看到的云,要比从山脚下看到的云更欢腾。山里的风好像总是先从某个崾岘吹过来,然后才落到院子里的;山里的云好像总是先从某个崾岘飘过来,然后才升到半空中的。

崾岘是一个充满意外的地方。你如果愿意在那里等着,就一定能等来你想见的人,也一定能等来你想见也见不到的人;你如果愿意埋伏在那里,就一定会发现许多你想知道的秘密,也一定会发现你想知道也没有人会告诉你的秘密。两个生人在某个崾岘相遇,如果其中一人开口问路,一来二往很可能就会成为亲戚;两个熟人在某个崾岘相遇,如果其中一人提出倡议,另一个人说不上就会改变主意与之同行。

崾岘是一个分界点,也是一个联结点。过了这个崾岘,就是另一个庄子了;过了那个崾岘,就是另一个村子了。过了这个崾岘,就是另一方水土;过了那个崾岘,就是另一种乡俗。我们那个小村子有两个崾岘,一个叫湾里崾岘,一个叫湾湾崾岘。湾里崾岘两边都是曹家,这边叫湾里,一直吃井水;那边叫曹圪崂,一直吃河水。湾湾崾岘两边好像都是大户人家,这边多是曹姓人,所以叫曹坪,现在已经吃上机井里的自来水了;那边没有几户吴姓人,却叫吴家岔,一直吃的是泉水。有时,曹坪人会穿过崾岘到吴家岔拉几桶泉水烧米汤;有时,吴家岔人也会穿过崾岘到曹坪拉几桶自来水和水泥。

甘肃环县的“湾里崾岘”

《老家那个崾岘为什么冷清了》说的是湾里崾岘,那个崾岘确实越发冷清了;但幸运的是,距它几百米之遥的另一个崾岘却渐渐热闹起来了,这个崾岘就是湾湾崾岘。曾经的湾湾崾岘比现在的湾里崾岘还要冷清,但好像一瞬之间就热闹起来了。村部搬到了这里,村里人来这里办事的就多了。村学搬到了这里,一年四季这里都有孩子们的身影。这里建起了一个居民点,十几户人家一字排开,虽然不是一年四季都有人住,但也并不是一年四季都没人住。这里也设立了一个露天集市,每月都开张几次,虽然不是热闹非凡,但总有人来卖什么,也总有人来买什么。这里有了好几个小卖部,也有了好几个小饭馆,老人七十八十的时候,孩子满月周岁的时候,亲戚邻居们来了,在小卖部买几瓶酒,在小饭馆里订几桌饭,就可以边吃边聊,那才叫民间趣味。

说起来,崾岘也是一个古气的地方,“狭路相逢”这个词很可能就是受到崾岘的启发才发明的。但有了青山绿树,有了青瓦白墙,有了袅袅炊烟,有了琅琅书声,一个崾岘也许就脱胎换骨了。一个脱胎换骨的崾岘,意味一个村子的脱胎换骨。我们那个村子有这样一个崾岘,周边的几个村子,也有这样一个崾岘。