秋末冬初,棉衣已经上身。黄河两岸有了薄冰,沙滩、河石上有了点点斑斑的白雪。树枝秃裸着,在沿河面袭来的阵风中抖颤,告诉人们,天冷了。

清晨,东方泛红,太阳将要升上来。我在滨河大道河堤上的人行道上跑步,迎面又碰见了吴坚。他依然步行上班,步履稳健,双目有神。我在心里盘算了好多天,想出去采访陕甘边革命老区,准备写《刘志丹的故事》。这个想法,也和住在东楼单身宿舍来往较多的同事私下里说过,他们都劝说:“小张,你在省委工作,是干部,要全力做好本职工作。你请假要去采访,写书,那是不务正业,别人也会认为你有名利思想,对你在省委进步很不利。这事,你可要想清楚了。”还有一两位处长,从地县调来不久,家属进不了兰州,也住在东楼单身宿舍。他们更是从政治上说话:“小张,你写点小诗小散文,作为业余兴趣,人家虽然看见你发表文章,嘴上会夸你,可心里也不是滋味。好在酸那么一阵子,也就过去了,对你从政影响不会太大。但你要集中时间去写书,你想想,领导会怎么想,大家会怎么看?还有一层,陕北的历史问题,极其复杂,你想过没有?你最好自己不要往进陷,弄不好就是两脚泥,还可能拔不出来腿,政治上受牵连……”好多次,想请假,可是见到这位老部长,话到口边又吞了进去,始终没有说出来。

吴坚是个老革命,有文化,有水平,也有胆魄和煞气,往往令人望而生畏,敬而远之。我和他熟了,心里也就不怎么害怕了,反倒挺敬佩他的为人和性格,说一不二,敢说敢做,干脆利落,从不拖泥带水,含糊其辞。

沿着黄河南岸的一条人行道,从东往西,前方的远山上有了霞光,我陪吴坚边走边聊。他问了一些近况,也问了一些社会上能听到的声音,他总是喜欢打听各方面的情况。快要拐过滨河大道,接近省委后门了,我突然鼓足勇气,把一个憋了很久的心愿讲了出来:“吴部长,我准备了好几年,想写刘志丹的故事,很想得到你的支持。”我望着他,停下来,观察他的表情。他并没看我,也不觉得吃惊,边走边说: “我听说了。你需要得到什么支持,说出来,我看怎么才能帮助你。”我急切地说:“我在文化大革命后期,从部队回来,就一直在收集资料,积累素材,现在大体差不多了。我想去陕甘边老区实地走一回,看一下地形地貌,再顺便在西安、延安和庆阳找一些知情人,采访一下,争取掌握更多的第一手素材。能不能给我请一段创作假?”

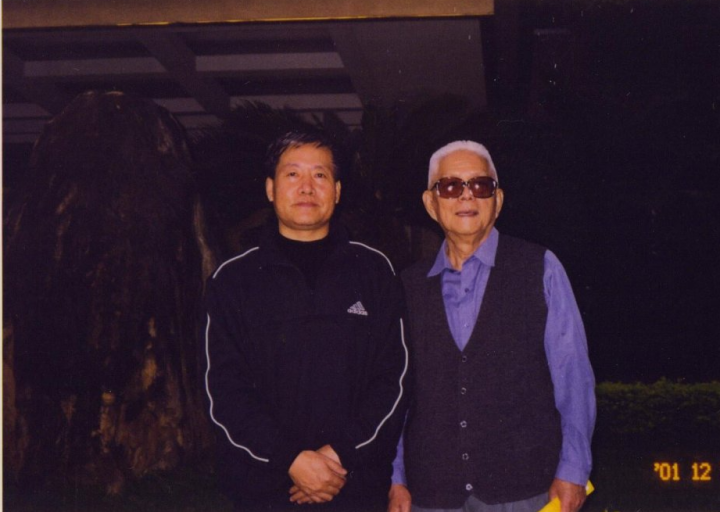

▲2001年张俊彪与吴坚(右)在深圳

滨河大道上,骑自行车的上班人流稠密了。那时很少有汽车,偶然才能有一辆解放牌大卡车。我陪吴坚走过自行车人流,沿人行道一箭之地便是省委后门了,哨兵刺刀上的寒光已在晃人眼目了。

吴坚走上人行道,有很多步行上班的干部,沿途纷纷向他打招呼了。他继续走路,很少看那些向他问好的人们,只是点头回应一声。他问:“你想什么时候?”我说:“听你的。”他说:“你今天就不用上班了,回去准备一下,明天就去采访。”我感到意外和突然,低声问:“我要不要找处长……”他果决地说:“你们处长那里,我跟他说。差旅费,回来给你报销。什么时候部里开会,我得讲一下,防止有人乱说话。”走过哨兵,进了大院,我一直送他到办公大楼下那排又长阔又厚重的花岗岩台阶下,还是忍不住再问一次:“那我明早就出发?”他停住脚步,站在第一道台阶前,目光有神地看着我:“你去准备吧,办公楼不用上去了。”

晚上,我还是到处长家里,向他报告。他家住在省委北侧大教樑家属楼,这里住的全是省委和省政府的干部,还有部委办副职的领导。处长家两间居室,孩子在过道小饭桌上写作业。他住的房间,单人床对面贴窗摆了两张简易木质沙发。他冲了花茶,让夫人炒了葵花籽,笑着说:“我知道你晚上会来。今早刚上班,吴部长把我叫去,说你请创作假的事,他都交代过了。”他让我喝茶吃瓜子,问:“你以前和吴部长认识不?”我摇头,诚恳地说:“我家是农民,一个干部也不认识,更别说像吴部长那么大的官。”他犹豫了一阵,才说:“我今天想了一天,你这事,太特别,换了任何一个领导,也不会准你的写作假。机关干部,拿着工资,请长假去写小说,还按公差报销坐车住店的费用,这放在全省,就是全国,恐怕只有你一个,没有第二个了。再说现在拨乱反正,工作这么忙,经常加班加点,宣传部就四十几个人,除了司机、打字员,真正能干工作的就三十多个人,大家想请一两天亊假都张不开口,不是生老病死,领导也不批你的假。你可好,吴部长说,先批你一个月,必要时还可以再给你续假……你这事,有人肯定会有意见,只是不敢说出来。我想不透,吴部长为啥肯为你的事,就真不怕大家暗地里说三道四,给他提意见?”我想了一阵,说:“我听吴部长说过,现在各行各业、各阶层各领域,都是人才断代,青黄不接。要大力在中青年中间发现人才,大胆扶植培养,尽最大努力解决各方面人才断代的问题。”他听了,微笑着说:“小张,那你可要想好,是继续从政还是去当作家,这里有一个选择的问题。”他的话,我并没有听到心里去。我想到应当报告陈部长,就说:“陈部长那里要不要报告一下?”他说:“陈部长去地县了解计划生育政策的宣传和落实情况,今天上午出发了,估计一周后回来。”我请处长代替我报告,他却说:“陈部长那里,我不好去说,还是等你回来了,自己向她去报告。”

第二天,我坐火车硬座,从兰州到西安,两元多钱的硬座票。带着兰州一位老红军的几封信,先找到时任陕西省委第一书记马文瑞,被秘书安排住在止园招待所,这里曾是杨虎城将军的公馆。在西安,我一口气采访了20多位老红军,全是陕甘早期的革命者,绝大多数住在兴庆公园侧畔的干休所,一家一座将军楼。他们大多是战争年代伤残,建国后难以胜任工作,很早就离休下来,住在这里,在房前屋后,种花种菜种庄稼,辣椒、萝卜、洋芋、南瓜、茄子、豆角、玉米……用他们的话说,就是几十年赋闲在家,文化大革命没受过大的冲击,安然无恙。还有几位,文化大革命前职高权重,挨斗受屈,如今尚未平反,还住在一些小胡同的大杂院里,正在找熟人托门路,一份一份地递送着厚厚的申诉材料。家住将军楼里的老红军,没有什么人生的起伏跌宕,日子平常,心境也好,他们不仅热情接待我,也滔滔滚滚地倾泻战争往事,而且引荐其他知情人,为我去延安、庆阳等地的采访,写了引荐信,画了简单的踏访战地路线图。

▲作者1984年于西安止园留影

从西安到延安,沿途全是黄土大道,汽车过后,黄尘扬起三十丈,如同黄土山岭间飘荡着的风帆,长久难以消散。延河、宝塔山、枣园、杨家岭……在陕北的地县村镇间,早出晚归,奔波了一周。然后从延安坐汽车,途经铜川,取道子午岭山林的拉煤土道,到了甘肃省正宁县,这里有三甲塬、寺村塬、湫头源;再到相邻的陕西省旬邑县,这里是职田塬、底庙塬、土桥塬,还有电影《红河激浪》的实地红崖子河与店子河的一道长川……刘志丹、习仲勋等陕甘边根据地的初创时期,主要在这一地域活动,西北陕甘游击大队、红二十六军,最早建立武装授旗仪式,都在这里点火与燎原,因而这里的正宁县、宁县和旬邑县,也是最早的红色政权设立的新正县。

▲旬邑陕甘宁边区关中分区旧址

然后,从正宁的石子土路,坐汽车途经宁县,走遍了合水县和华池县的主要村村镇镇,山山峁峁,沟沟岔岔。合水县的葫芦城、包家寨,宁县的太白镇,华池县的南梁堡、二将川、荔园堡、玉皇庙川、葫芦河、豹子川……我都是靠脚步一一丈量过来的。当时交通很不便利,陕北和陇东,特别陕甘交界的几个县,虽是老区,但都是子午岭山林地带,山大沟深,林密草茂,人烟稀少,狼豹出没,都不通车,不论去哪个村镇,都是两只脚步行。有的村与村之间,少则五六十里,多则百十里山地,大村十来户,小村三两户,还有独户人家。我背上行军水壶,带几个冷馍,早行晚抵,一个人整天行走在山连山岭套岭的羊肠草径间,常常采野果充饥,也趴在小河边饮水。山顶上草木深处有冰雪的时候,吃几口冰雪,既解渴,又能提爽精神。找到一个流落老红军,夜里同炕睡觉,早饭同锅吃饭。他们家家户户吃得差不多都一样,待客的上等好饭是蒸高粱米干饭、蒸黄糜子米饭、蒸南瓜洋芋,熬小米稀饭,大多人没盐,吃的是淡饭,喝的是小河流水。他们要想出一回山,去一趟最近的镇子,都在腊月二十前后,往返两天,夜里在镇上寄宿一晚,有的人家往返所需三到四天。这里的流落老红军和当地的百姓,真是刀耕火种,艰难度日,那种艰困窘境,令人心酸落泪。在他们那里只要生活一两天,你会懂得,我们的生命中根本就没有苦和痛,我们每天都生活在天堂里,尘世间从此再无艰难和困苦。

有一次,我从一个山村,天微明上路,走到天大黑,才看见山岔深处有三户人家的小村子。这里靠近陕西地界,是子午岭山林的深处,莽莽苍苍,巍巍峨峨,暮色下的山林掩隐在灰蒙蒙升起的雾色中,有点迷幻,有点神怪,也有点恍若隔世,远离烟火,不在人间。这里住着一位流落老红军,长征路上是朱德的马夫,也是朱德的党小组长。他给朱德喂马牵马,追随朱总司令走过二万五千里长征,到了甘肃的会宁,会师后又走到陕北,解放战争随大军开驻陇东。他负过很多次伤,挽起衣袖,拉起裤管,解开胸衣,到处有痕有疤,有弹痕,有刀伤,他说至今头上有块弹片,腿上有个弹头,胸部有一个手榴弹碎片,都长在肉里了,一天到晚疼,特别天阴下雨就锥心扎肺地疼,疼了他几十年,没有一刻停缓过。他家一孔小破窑,院里往外就是荒草连接着黑色的稍林,窑洞的上下左右,全是黑黢黢密不透风的稍林,风一阵阵地吹过,山呼林啸,如虎狼群嚎,似厉鬼哭叫,挺瘆人的。泥土和石块垒起的山墙,门窗是原木与荆条,除了夏季,春秋冬三个季节,里外全用泥巴抹平糊严,防御寒风冷气。山墙上半部,是用草捆填塞起来的,既能保暖防寒,又能通风透气。一条土炕,连着灶台,一面破旧的铁锅,大瓢小勺,全是大小的葫芦刻制的,锅盖是用高粱箭杆缝制的,水缸是用石块和泥巴加了粘米做成的,几个老粗泥碗有了许多豁口,筷子是竹子自制的,吃晚饭有辣椒无盐。这里海拔高,又是山林深处,每年无霜期只有几十天,无法种植小麦,能吃的就只有高粱、玉米、白菜、萝卜、洋芋和南瓜,木耳、蘑菇和山野菜,只要去拾,四季出门就有,取之不尽,食之不竭。

晚上,我和他们夫妇同炕而眠。他们将唯一一条破网似的小被子硬是给了我,老俩口和衣而卧。这一夜,虽已累极了,但通夜几乎没睡。老人家大声小声呻吟了一整夜,有时疼得坐在炕上,用石头枕头顶在心口窝,坐在那里喘粗气,偶尔会吼叫几声。我起初以为他临时生了急症,着急又难受。他的老伴说,他常年夜里都是这样,一来伤疼,二来战争年代饥饿伤了胃肠,肚子疼。我爬起来,摸黑找来自己带的胃药,让他吃了。他怕吵我,躺下了,但翻来滚去,折腾一整夜。他在窑里呻吟吼喊,院子外面除了风撼山林的颤抖与摇撼,还有一茬一茬的野兽前来光顾巡游,先是几只恶狼,像是哭丧,大嚎小号,爪子抓地扬尘,头顶门窗山墙,我听过狼嗥。接下来有一只或两只,在院里呼呼地吸着鼻子,尾巴在门上扫来又扫去,吼叫起来,尖利凶狠。老红军说,这是金钱豹,它们找吃的,家里有煨炕的烟火,野物还是怕人,怕烟火,轻易不会硬进窑,让我别怕。天快亮时,又有一拨来客,嘴在地里啃草掘土,发出沉闷的哼叫声。老红军呻吟着说,最后一拨,来的是野猪。我终于明白,这大山里的人家,没人养牲畜鸡鸭,是谁也无法保住它们不被野兽伤害,这里是山林,野兽的家园。

第二天早上,我准备前往下一个山村。我将身上带的药,胃药,感冒药,拉肚子的药,全给他留下了。按规定,在群众家里吃饭,要付两角钱和半斤粮票,他们不收,我还是多留钱给他们,粮票他们毫无用处。

陇东老区,我走访了十多天,在华池县访问了十多位流落老红军,他们的境遇大同小异:解放战争后期,大军准备西进决战,解放西北全境。为了轻装急进,除了减去不急需的物资用品之外,将年老病残影响行军的士兵,减裁下来,就地安置。这些老革命们,个个服从决定,人人自愿去最艰苦的地方,靠着双手,开垦荒地,种植粮食,不给国家和地方政府添麻烦。离队时,每人领到一张便条,写着当地政府负责分发本人一斗粮食,没写小麦或玉米,这就是他们的退役与安家待遇。他们都被当地分到山大沟深的荒芜小村,与当地妇女结婚,却因年岁大了,身有残疾大病,又都过了生育的年龄,一生无儿无女。我从他们这里又了解到,他们这种情况,大概有一百来人,除了去世的,有些生活还马马虎虎过得去的,极其艰困的可能有三十到五十个左右。我顺手也将他们提供的流落老军人的名字,记了下来。到了华池县城,我的钱和药品,全分别留给他们了。

如果说采访,我这一个来月,真可以说是盆满钵满,收获远超预期。但是,自从见到老区人民的生活依旧困难,环境改变不明显,许多山区的百姓温饱无望,看病既远离县镇医疗诊所,又无钱买药,孩子上学也只是空话而已。特别数量不少的伤残老红军,流落散居在深山野林无人问津,如果传扬出去,群众怎么看,外人如何说,后人与历史又从何处落笔?……这一连串的问题,一直噬咬着我的心,令我日间行走时分心,夜里休息时难眠。

我想了一路,终于想出一个办法,县里不缺劳力和人工,不缺木匠铁匠泥瓦匠,更不缺木料,漫山遍野都是树木森林,完全可以在县城近旁,就地取材,盖几排平房,办起一个红军敬老院,将这些人接出来,办个食堂,每月十几二十元,找几个厚道勤快的农民,把他们养起来,让他们老有归宿,也不枉枪林弹雨、血里火里、十几年提头冒死的革命生涯。若盖房有困难,挖些窑洞,办个窑洞敬老院也行,总比没人管他们要好得多吧!离开华池县城时,我专就这个想法,找了一位县领导,当时还叫革命委员会主任,即后来的县长,谈了我的想法。他不动声色地听完,平静地说:“县上基层工作你不懂。那么多群众,吃喝拉撒,哪个不困难?咱县办个敬老院,别的县办不办?再说咱是农业林业县,工资都发不出去,哪有闲钱办敬老院?省里要是给钱,咱就办,保管办成了。”他两个鼻孔,很大的口腔里,喷出了呛人的浓烟。我第一次感到了七品父母官的冷漠。

回到省里上班的第二天中午,走到省委大院食堂侧面靠后门的地方,碰见了陈舜尧副部长。她见面就问,听说你去陕甘边老区采访了?事先怎么没跟我说?我赶紧解释说:“临时心念,请假时吴部长就批了,让我第二天就去。你正好那天去地县调研指导工作,我在西安给你写信报告过,你没收到信?”她脸上没有表情,边走边说:“信收到了。本来有事要找你去办的。你回来了,先送我回家。咱边走边说,谈一下你看到的情况。” 我知道,她想听到的,无非是老区那几个县的农村工作,群众生活情况,县上干部的作风等主要问题。我就自己所见所闻,扼要概括讲了情况,最后说:“现实是,解放三十多年了,越是老区,越贫困;对革命付出最多,贡献最大的群众,就更加贫穷艰困。原因是,当年创建根据地,选择的地方就是国民党力量难以顾及的地方,军队也难以持久作战围攻的地方。而今,我们要建设这些革命的老据点,真正改变哺育过红军、八路军、解放军的老百姓,难度同样极大。”她听了,说:“这些情况,平时没人对我们讲,我们也不知道。看来,老区的建设,群众的温饱,必须提上议事日程了。”我又讲了流落老红军的生活状态,提出了自己的想法,特别说:“省里拿一个大头的财政专款,地区出一个小头的钱,县里拿不出钱,负责抽调民工,调集匠人,就地取材,办个砖瓦厂,木头遍地都是,建个敬老院并不难。”她又问:“这种情况,其他几个县,还有多少需要照顾的?”我如实报告,主要集中在华池,因为当时部队精减难以随大军西进人员时,是在华池县进行的。合水县有几个,生活问题不太大。正宁县和宁县也不多,据说已经纳入五保户给予生活照顾了。她让我抓紧写个材料,交给她,她送给宋平看。

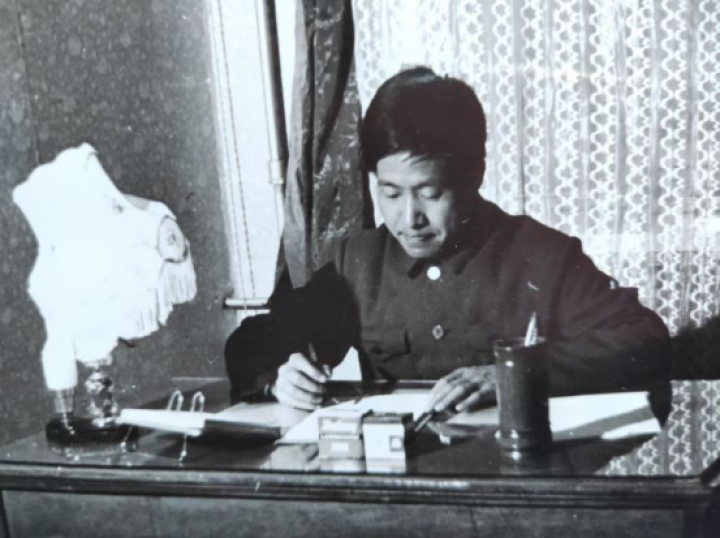

▲作者在甘肃省委工作期间

第二天上班,我将写好的材料交给她。她接过材料,问:“你昨天讲的那个建议就很实在,写了没有?你能知道的人员,名单列了没有?”我从她手里将材料翻到最后一页,指着给她看,告诉她,我的建议简要写了,二十多位流落老红军的名单也写在里面了,还建议只在华池修个敬老院。将来其它县如有的确需要照顾的,也接到华池来,让他们老有所养,社会舆论也会好。

没过几天,省委常委会上,宋平拿着我的材料,形成了决议:“由宋平同志亲自负责,省民政厅具体协调,华池县负责选址、设计和施工,修建一座红军敬老院,两年完工,投入使用。”

两年过后,我的《刘志丹的故事》由杨植霖作序,开始在《甘肃日报》《甘肃文艺》《驼铃》《阳关》《甘肃青年》等报刊开始连载。华池县红军敬老院也建成投入使用,首批入驻五十多位流落老红军。老红军选了两位身体较好的代表,带了他们自己收集采摘的子午岭黑木耳、蘑菇、白瓜籽、山野干菜和黄花菜,长途坐车,专程来兰州答谢我。我很感动,请他们在家里吃饭,喝金徽牌白酒,告诉他们,红军敬老院是宋平书记亲自决定,亲自督建的,不然,我们谁也没办法,即便挖窑洞,也办不起敬老院,别说砖木结构的敬老院了。他们连连向我敬酒,真诚地说:“要不是你,宋书记也想不到给我们这些人修敬老院。解放都几十年了,县长换了一茬又一茬,谁知道我们?……宋书记,我们见不到,你代我们答谢,就说我们住进了红军敬老院,砖墙瓦房,玻璃窗又明又亮,还盘了热炕,点了铁火炉子,拉了电灯泡子,办了食堂,看病治旧伤也不要钱……我们可是享到新社会的福了,当年那些血没白流,伤没白受,苦没白吃……”他们皱纹纵横的脸上,充满了热泪,那泪花沿着深深的纹路在迸流……我知道,这是当时全国第一所红军敬老院。

我想,共和国应该记住的,是他们这些人;历史应该书写的,是他们这些人;今天不应该遗忘的,也是他们这些人……