1949年9月25日,雄鸡一唱天下白,酒泉解放了,银达解放了!彼时,银达村识字的人极少,95%的村民斗大的字不识一升,农民迫切需要学文化。

1950年9月,党中央确定开展扫盲教育。银达积极响应号召,在怀家沟小学创立冬季识字班,自此扫盲工作拉开了序幕。1954年,驻村指导扫盲工作的车宏彰、黄显德把银达乡农民学文化的经验写成文章《酒泉县银达乡是怎样进行农民业余文化教育的》。次年,毛主席在这篇文章上写下了指导全国农村开展扫盲运动的按语。

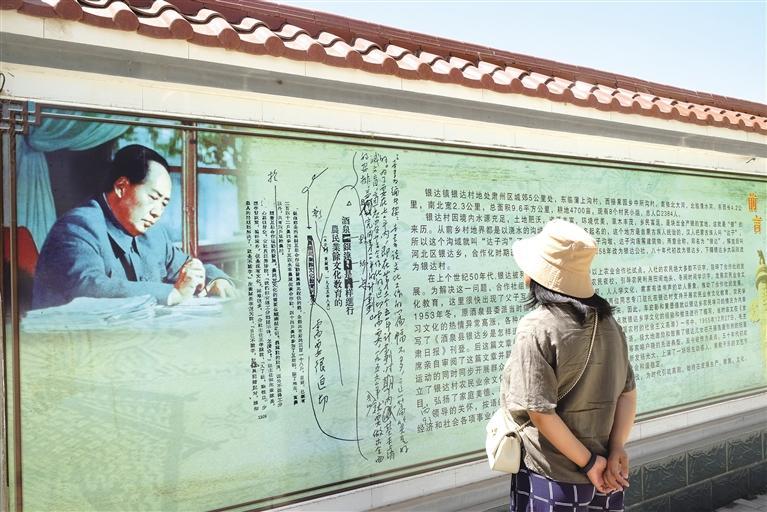

66年过去了,如今的银达钟灵毓秀,是一片充满浓郁文化气息的乡村热土。盛夏,走进银达村毛主席按语广场,绿树掩映,菊花簇拥着伟岸的毛主席铜像,身后红色的按语碑醒目耀眼,四周的文化墙图文并茂地将银达村近60年的发展历程娓娓道来。

这块圣地俨然成了红色教育基地,每年来瞻仰伟人风采的游客越来越多,带动了当地的红色旅游发展。“这段时间,来毛主席按语广场开展党史学习教育、重温入党誓词、开展主题党日活动的党组织和党员很多。”银达村党总支第一书记王建军说。

扫盲,迫在眉睫

解放初的银达,700多个贫下中农,识字的只有3个人。一些有保守思想的人说:“学文化?山顶上打井,费力不出水,对咱们庄稼人没用。”

但真的没用吗?据《酒泉县银达乡是怎样进行农民业余文化教育的》记载,“随着互助合作运动的发展,农民对于文化的需求也越来越迫切。农业社的社员,因为不记得工分账,心里很着急……大多生产队的记工员都识字很少。1954年13个记工员中,有几个还是参加速成识字班的半文盲。在记工分的时候有的把15分记成了105分,把8分记成了18分。账记不对,清工的时候就和社员吵架。”

王建军对老一辈人讲的记工分的事情记忆犹新,“1954年,银达村成立了全省最大的合作社之一——‘五四’永丰合作社。成立初,有284户近1000人入社,但识字的不到30人。大部分记工员不识字,用很原始的方法记工分,3分工画个三角型、4分工画个四边形、5分工画个半圆,10分工画个全圆。”

为什么画个半圆、全圆?原来,半圆代表干了半天活,全圆代表干了一天活。“白天在地里干活,晚上到村部核对工分。因为方法落后,经常从晚上评工分到第二天凌晨。有时,因为记错账,记工员和社员争吵。”王建军说。

“毛主席支持我们学文化”

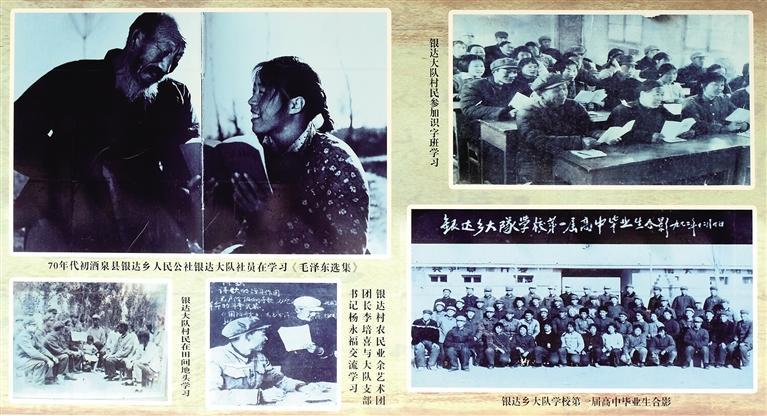

1950年9月,党中央确定开展扫盲教育,银达试办“民校”开展扫盲。“当时,群众学习文化的积极性特别高,迅速出现了父子互教、兄弟互学、夫妻互帮学文化的火热场景。大家创造出了‘三皮’识字法——蹲下划地皮、站着划墙皮、睡下划肚皮。”王建军说。

1955年,毛主席为《酒泉县银达乡是怎样进行农民业余文化教育的》批注了按语:“本书谈文化工作的篇幅不多,这一篇算是好的。为了要在7年内,即在第二个五年计划时期内,基本上消灭文盲,适应农业合作化的迫切需要,1956年各地就要做出全面的安排,并且完成第一年的计划。”

“毛主席支持我们学文化!”领袖的关怀、按语的光辉,为银达乡村文化蓬勃发展播下了希望的种子。一时间,扫盲班、耕读班、夜校、民校纷纷崛起、越办越好,出现了“为学一个字、耐守半夜寒”“吃罢饭,洗了锅,抱上娃娃上冬学”的景象。1958年,银达乡扫盲工作通过省上和国家验收,成为酒泉第一个“无文盲乡”。

银达人学文化,对发展生产很有好处。连年丰收的银达1958年获得了周总理亲自签发的奖状。1959年,朱德委员长又奖励给银达乡两台“东风—64”履带式拖拉机。

闲暇时,1946年出生的蔡彦礼老人喜欢到毛主席按语广场转转。记者采访他时,他一边在采访本上写下名字,一边陷入回忆:“我不到10岁就进了扫盲班,每周一、三、五学语文,二、四、六学政治,每天晚上8时到10时上课。现在看书、看报基本没问题,也能写信,这都是毛主席给我们带来的好处。”蔡彦礼老人对子孙的要求只有一个——好好学习。“没有文化就是睁眼瞎,脑子不开窍,连地也种不好。”

“八奶奶”学文化 决不做“睁眼瞎”

毛主席按语对银达影响至深,银达人学文化的热潮一浪高过一浪。在毛主席按语广场,有一面文化墙生动描述了上世纪70年代,银达村八奶奶学文化的事迹。

“毛主席支持我们学文化,决不做‘睁眼瞎’。”当时,何玉芳已年过60,但耳不聋、眼不花,学习的劲头非常足。她联合许宗兰、桂月珍、李月兰、郑秀英、杨春花、李茹兰、钟秀美7位老大娘,成立了“八奶奶”学习班,生产队还为她们配备了教师。

“妈妈养育了8个孩子,但仍然每天抽空学习,经常向三哥请教字怎么写,这对我影响非常大。现在回想起来,仍觉得母亲了不起。”在毛主席按语广场,李茹兰的儿子李丰斌说。

几年来,“八奶奶”人均识字800多个,基本能看书读报,何玉芳、桂月珍还学着作诗。那时候,村里有人讽刺她们不务正事,她们说:“活到老,学到老,毛主席教导要记牢,掌握文化干革命,人老心红斗志高。”

白天拿锄头 晚上当演员

1974年,杨永福调任银达大队党支部书记。为铭记历史、不忘传承,他宣传动员党员群众,自发筹资修建了毛主席光辉按语碑和占地750平方米的文化剧场,使银达的文化活动有了场地,群众文化活动由被动接受转为主动参与。

“他们都是庄稼汉,刚从泥土地上走来,演出的节目依然是《庄稼汉》……”1995年,《酒泉日报》报道了银达农民业余艺术团50多年来,不间断创作演出以庄稼汉喜怒哀乐为内容的文艺节目。

创建于上世纪50年代的银达农民业余艺术团,在毛主席光辉按语的鼓舞下,长期根植于农村,白天拿锄头、晚上当演员,把银达的新人新事新气象,通过秦腔、陇剧、眉户剧、快板、小品等形式,形象生动地表现出来。

2015年,毛主席按语发表60周年之际,银达村将毛主席按语广场进行了提升改造,由甘肃省湖南商会捐赠了毛主席1比1等高铜像一尊。银达村也建成了一座600平方米的高标准文化剧场,村业余剧团人数达140人。如今,逢节有演出、月月有活动,“下地是农民、上台是演员”成为银达农民的真实写照。

“今年6月11日,银达镇第七届农民文化体育艺术节开幕。各个村的农民卯足劲表演文艺节目,向建党100周年献礼。”银达镇党政办干部曹波说。

□据《酒泉日报》