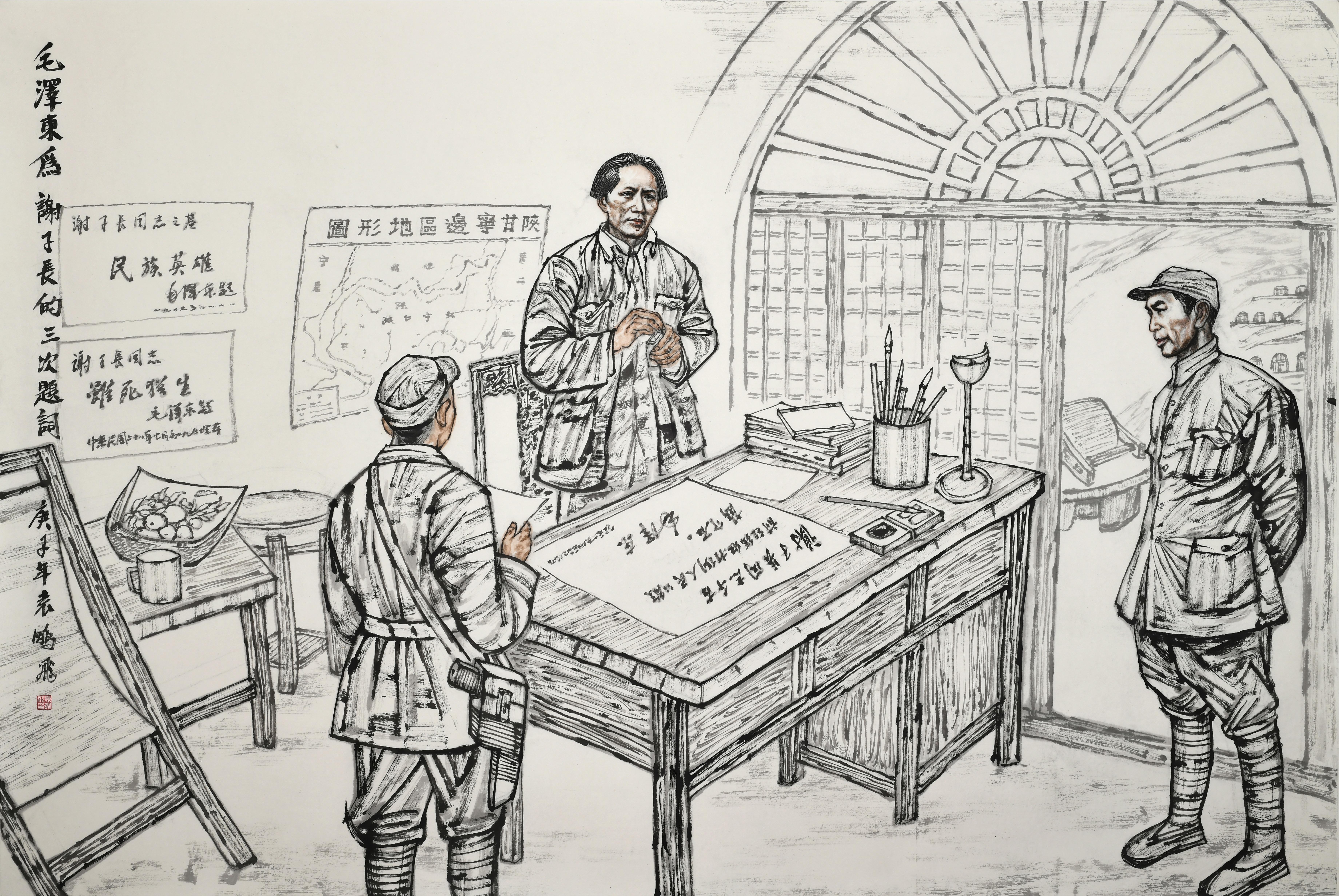

毛泽东为谢子长的三次题词 袁鹏飞 绘

毛泽东主席生前曾三次为西北红军和陕甘革命根据地的主要创始人谢子长烈士题词并题诔写碑文。

谢子长是西北人民热爱的革命领袖。他曾任陕甘游击队总指挥,西北革命军事委员会主席。1935年2月21日因枪伤去世后,为避免影响根据地军民的斗争情绪,给敌人的进攻造成可乘之机,中共西北工委和西北军委决定对谢子长的牺牲严格保密,不开追悼会,不发讣告,家属不戴孝,把他的遗体秘密地安葬在阳道峁后沟一个人迹罕至的毛沟里。对外宣称谢子长到苏联治病去了。

1939年,经党中央批准,中共中央西北局、陕甘宁边区政府决定在谢子长的出生地陕西省安定县(今子长县)枣树坪修建子长陵墓,重新安葬。迁葬委员会决定敬请毛主席给谢子长题诔写碑文。

子长县政府随即派法院的承审员(相当于现在的院长)白卓武和谢子长的侄子谢绍彦去完成任务。他们到延安后,中共中央西北局少数民族委员会主任贾拓夫安排了接见事宜。

7月5日中午,毛泽东主席在延安杨家岭的窑洞里亲切地接见了白卓武和谢绍彦。这天,毛主席把白卓武和谢绍彦让到他窑洞的办公桌前问道:“你们俩谁是子长烈士的侄儿?”白卓武指着谢绍彦说:“他是谢子长的侄儿谢绍彦。”毛主席问谢绍彦:“你多大岁数了?”谢绍彦回答:“18岁了。”毛主席又问:“你在哪里工作?”谢绍彦说:“在富县县委工作,担任青年部部长。”并顺手把西北局的介绍信和贾拓夫写的谢子长的简历交给了毛主席。

毛主席一边翻看着谢绍彦递给他的材料,一边询问子长家庭的情况,并问:“家里有什么困难没有?”谢绍彦回答说:“没困难!”这时,毛主席感慨地说:“西北红军的创始人谢子长败不丧志,真是了不起呀!”又说:“我要给他写碑文,你们知道碑的大小吗?”这下把他俩问住了,只好说:“不知道”。毛主席说:“你俩到后山把石碑的尺寸量一下,可以吗?”

谢绍彦和白卓武一口气爬上杨家岭后山,挑了块最大的石碑量好尺寸,又赶回毛主席住处。毛主席坐在办公桌前,抽着烟,望着窗外好像在思考什么,桌上还放着几张宣纸。见他俩进来,主席示意坐下。他俩向主席汇报了石碑的尺寸,毛主席站起身,把一张宣纸铺在桌子上,提起毛笔一挥而就,写下了“谢子长同志虽死犹生”,并题写了“毛泽东题 中华民国二十八年七月初九日埋葬”的落款。

谢绍彦和白卓武把写好的题词铺放到地上,毛主席又点燃了一根卷烟,端详着桌子铺着的碑一样大小的宣纸。毛主席深深地吸了一口烟,抓起笔一边吐烟,一边刷刷地写着。一会儿,277个字的碑文就写好了。这也是毛主席一生中唯一亲笔书写的一份碑文:

谢子长名德元安定人一九二五年在北平加入共产党自此即以共产主义为解放中国人民之道路创办农民讲习所组农协会领导人民参加反帝反军阀运动人民因有谢青天之称一九二七年大革命失败后子长起义于清涧继参加渭南暴动败不丧志奔走西北华北各地“九一八”事变后于陕甘之间组织反帝同盟军改为中国工农红军陕甘游击队即是红军第二十六军之前身一九三三年赴察哈尔参加抗日同盟军失败后回陕北组织第二十七军协同刘志丹高岗诸同志创造了陕甘宁边区一九三四年于河口之役负伤一九三五年春因伤逝世党政军民各界感子长之功德改安定县为子长县以志纪念于政府及人民为子长立墓之时书以叙之

毛泽东题

中华民国二十八年七月初九日

此前,1939年6月23日,毛泽东主席在得知陕甘宁边区党委和政府要为谢子长修建烈士墓时,为此亲笔题词“谢子长同志民族英雄”。

谢绍彦和白卓武把毛主席的两次题词和碑文带回子长县,交给专门成立的谢子长烈士埋葬委员会。埋葬委员会请了陕北闻名的书法家张宗贤老先生和有名的石匠王志诚到子长家乡枣树坪镌刻。“民族英雄”“虽死犹生”字体比较大,张宗贤老先生就用剪刀照样把字剪下来贴在石碑上,然后由王志诚石匠一刀刀刻在石碑上。碑文由于是草书,字迹小,刻碑有困难。埋葬委员会决定由张宗贤老先生用楷体抄至石碑上。主席的原稿由烈士家属保存,待革命胜利后,再请人临摹镌刻。

1946年2月21日,是谢子长牺牲11周年。中共中央西北局和陕甘宁边区政府在瓦窑堡修建的子长烈士陵园落成,并在延安、瓦窑堡、枣树坪三地举行了隆重的公葬仪式。2月28日,毛泽东主席又为谢子长第三次题词“谢子长同志千古前仆后继打倒人民公敌”。

毛主席三次为谢子长题词,并亲笔题写碑文。这充分体现了中国人民的伟大领袖对谢子长这位西北革命领袖的肯定和敬重以及悼念之情。毛主席三次题词,并亲写碑文,当今世界,享此殊荣,仅此一人!

(摘自《西北星火——西北革命史研究文集》)