环县境内多山原,曾经是一个自然条件十分严酷著称的地方,吃水困难是环县人祖祖辈辈的“闹心事”。打井打不出甜水来,下沟担水路途十分遥远,也不能够及时取得。外乡的君子对环县有这么一个说法:到环县农家做客,要饭吃可以给,要水喝,没有。由此足可见得水的金贵。世世代代为了解决这一方的饮水问题,采用了打旱井、掏泉子、筑涝坝等多种方式来解决,但都很难奏效,而只有在土原山川里深挖土窖,再用胶泥抹糊了窖面,然后再用以蓄留雨水,供人畜饮用,方才算是寻得了一个最上等的好法子。这窖,其实就是一口口的旱井。旱井,说穿了就是无水的干土井罢了。当地的老百姓都称这旱井叫“窖”。

窖者, 《辞海》解释为“收藏物品的地下室”。既然这里是专门用以作为蓄贮雨水的,那么,人们就称它为“水窖”无疑了。水窖,为了充分、最大化地发挥它的作用和效能,当地人便把它修成了下大上小的土坑,修建的过程就叫打窖。即在选定的一块土地上凿下一个直径八九十公分的土洞子,挖到两米左右处逐步扩大,至八九米处扩大至直径4至6米左右,再边深边又缩小下来,纵深至十八至二十五米左右,中部以下,将在土窖周圈用尖桩楔钻成密密麻麻而且排列有序的小眼,然后将和好的胶泥捏成圆柱棒镶入小眼,再用同样的胶泥片粘连、糊贴了整个窖面,这叫“钉窖”或“糊窖”;经几天用木榔头的多次捶打“审窖”后,待稍稍干却,再在土窖表面抹上一层黏土泥,这叫“墁窖”;墁好后,再用木棰多次捶打,最终用斧头背密密匝匝靠实两遍,直到窖内胶泥面全部净光,经过这几道工序,打出的窖不裂缝、不渗漏。

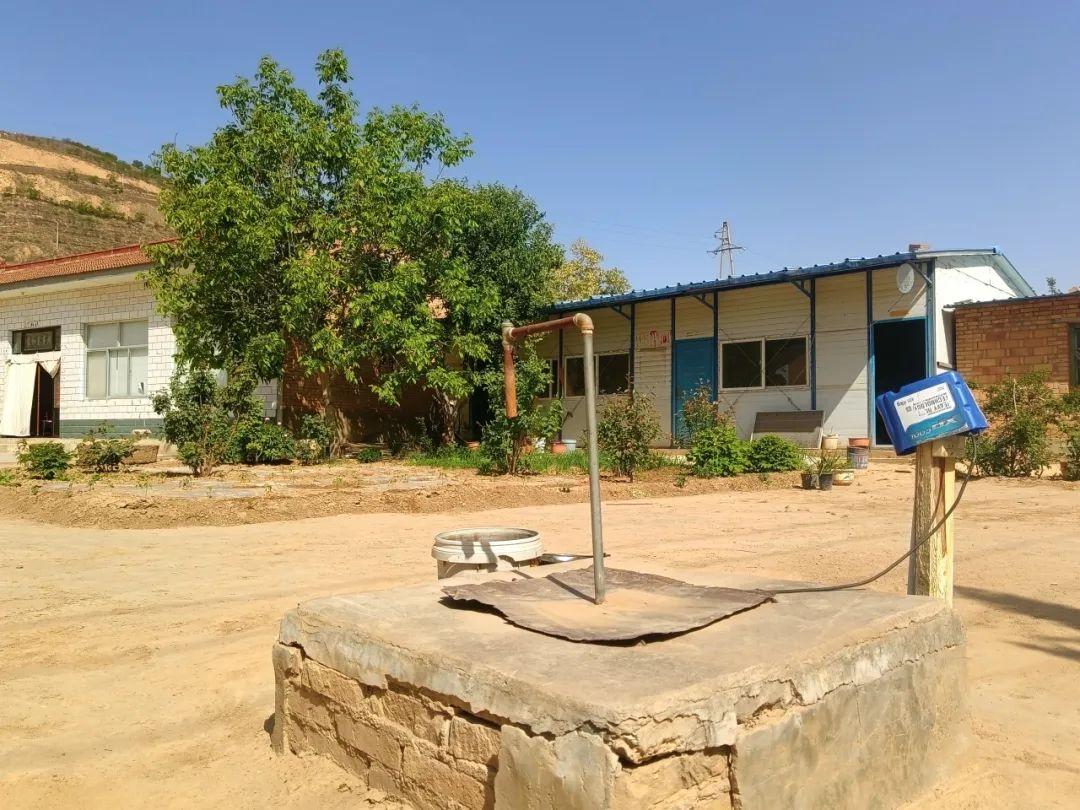

窖筒的形状很像一个啤酒瓶子,口面上安一个用石板凿成的窖口,上面加盖。窖口边开一个小水口,以便雨天汇积的雨水从此灌入。水窖一般多是修在路边低洼处或者打碾粮食的麦场边,因为路面和场面比较坚硬,雨水少渗易径流,所以就是收水的最好选择了。土窖大部分修建在露天地里,也有在路旁土崖下打一个小窑,再在窑内修建水窖的,修在窑内的窖叫窑窖。水窖将雨水收蓄起来,再严密封存一段时间,进行沉淀发酵,然后开启窖口,供人畜饮用。据说,经过发酵的窖水比较干净,人畜饮用后不会或者很少生病。可是,说实在话,窖水毕竟不够卫生,但不用这样的水,哪里才能有更清洁水呢?实际上,这里祖祖辈辈的父老乡亲都是饮用土窖水才活了过来的,委实就是不得已而为之的。

窖的起源可以追溯到周代。《礼记·月令》中就有“穿窦窖,修囷仓。”之说。学士郑玄注:“人地隋(椭)曰窦。方曰窖。”窦,就是地窖。由此可知,窖出现在周代或更早,周人在环县有过频繁的活动,环县山区缺水亦是有着极早记载的,那么,环县的“窖”文化亦当极其久远而且确凿了。

2005年,一批上海朋友来环县游览,发现了环县饮水困难,遂自发动员部分爱心人士捐款资助环县启动“母亲水窖”工程,2006年至2008年,在党和政府的关怀支持下,以水泥抹面窖和集雨径流场为主要建设项目的“121”(一户一处集流场,2孔水窖,一处庭院菜园)集雨径流惠民工程在环县城乡普遍展开,进展顺利,两年完成总投资19285万元,建成家庭式集流场4.2万处,新建水泥抹面窖4.4万口,庭院经济3.5万处,较好解决了全县5.5万户,30多万人民群众的生活用水困难。2009年至2011年,环县借助中央、省、市政策,全面铺开实施引黄入环工程,从此,环县水窖解民忧和“引黄入环惠环”工程“齐头并进”,不但大大缓解、根治了以往“水贵如油”的极端矛盾,而且为广大人民群众摆脱苦难、迈步进入新生活,开启了一个和顺、璀璨的历史新纪元。

育民养人的环县土窖,功垂千秋,永载史册。

作者简介

陈希祥,甘肃环县人,中国散文学会会员、甘肃省作家协会会员、庆阳市文学院首批签约作家、青年文学家理事。百余件作品入编《当代华语诗歌精华》等多种书刊。曾参与《环县文史》的编写工作。出版有《影神》《细雨沁心》等个人作品6部,成稿电影文学剧本5部,微电影《哑井》等3部已网播。