开栏语:甘肃,因其有着丰富独特的地理环境,风光迥异的地形地貌、多元复杂的气候特点、各具特色的风俗习惯,在多民族文化的交融团结中,融汇造就了异彩纷呈、地域特色鲜明的饮食文化。

新甘肃客户端与省内各级融媒体中心开展联动,将甘肃境内的美食美味于【新甘肃云·陇肴记】栏目集中呈现,寻找记忆中的味道,探寻美食背后的故事,在陇原寻味的过程中,将饮食文化薪火相传,同时与时俱进、推陈出新。

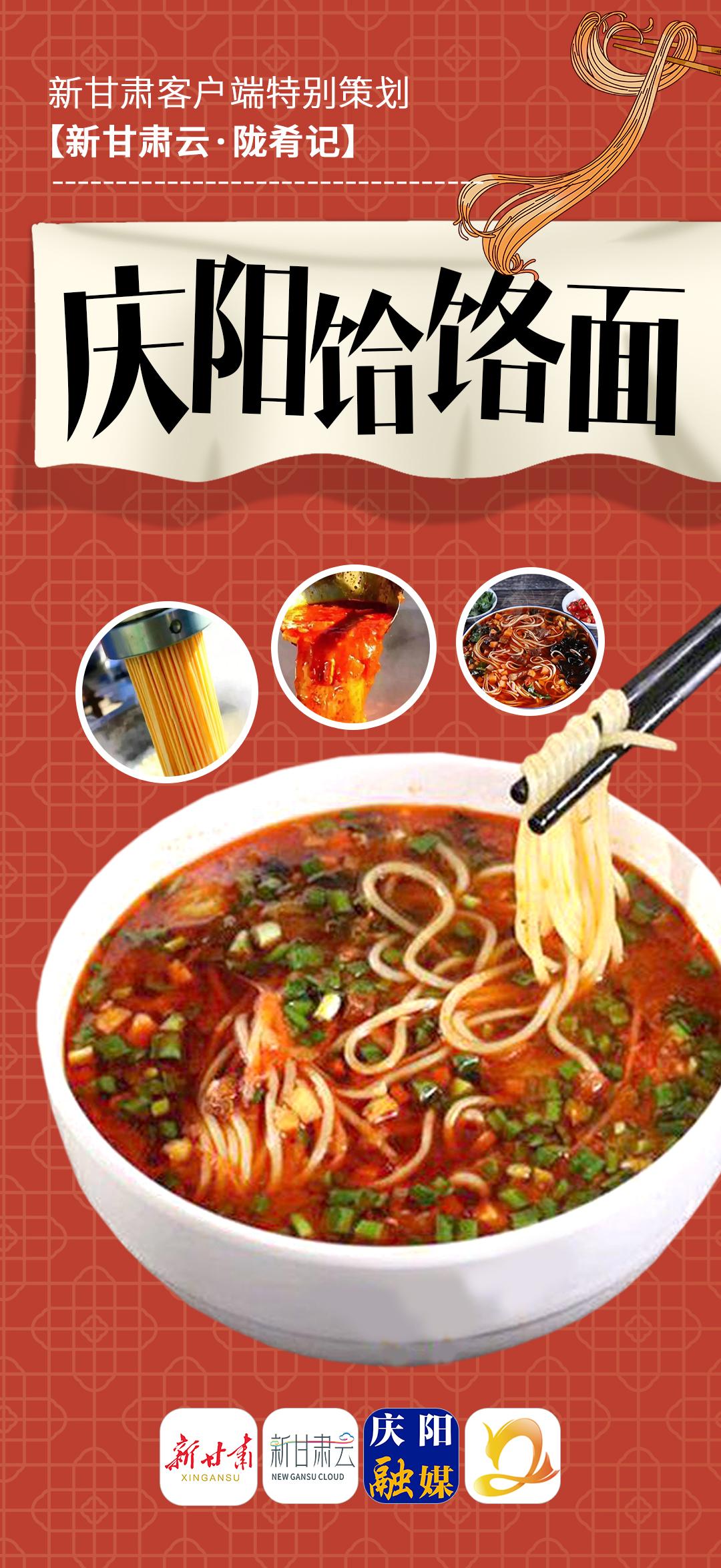

一款美食、一座城市,不一样的美食情结,不一样的城市记忆。今天推出第二十五期——【新甘肃云·陇肴记】庆阳饸饹面。

三碗饸饹走一生 一口面条贯千年

以前听过“八百里秦川比不上一个董志塬”,实际上,这句话在庆阳人嘴里是:“八百里秦川比不上一个董志塬的边边。”

甘肃庆阳,素有“陇东粮仓”的美誉,当地面食种类众多,极具庆阳美食特色的当属饸饹面。

饸[hé],饹[le]。饸饹的历史非常悠久,早称“河漏”,相传清康熙年间,康熙帝指派专人,对全国各地风味小吃进行统计造册,“河漏”也被编入册中,因“河漏”这古怪的名字成功引起皇帝的注意,皇帝吃后龙颜大悦,因“河漏”的叫法与大清国治理河道很不协调,于是改“河漏”为“饸饹”。

元代农学家王祯在其著作《农书·荞麦》中就有记载:“北方山后,诸郡多种,治去皮壳,磨而为面……或作汤饼,谓之河漏。”我国古典名著《水浒传》第二十四回,西门庆问王婆:“间壁卖什么?”王婆道:“他家卖拖蒸河漏子,热烫温和大辣酥。”明代李时珍在《本草纲目》中说:“荞麦南北皆有……磨而为面,作煎饼,配蒜食,或作汤饼,谓之河漏,以供常食,滑细如粉。”到了清代,有关饸饹的记载就更多了,如清代文献《黑龙江外记》《尔雅谷名考》等,对“河漏”都作了较为详细的叙述。

庆阳美食的代言人就是饸饹面,最大的特点是人越多,越好吃,场面越大,味道越香。在庆阳,人生不过三碗饸饹面:满月酒大家来吃一顿、洞房花烛吃一顿、驾鹤西归吃一顿,这是人生最重要的三碗面,家家户户都要认真地吃,当地人叫“过事”。3碗饸饹面吃过,这一生也就结束了。由此可见,饸饹面在庆阳人的生活中至关重要。

“面肚子”的舌尖味道

以麦为食的地方,都有属于自己的一碗面。在庆阳,这碗面就是饸饹面。四季轮替,遑论寒暑,一碗热气腾腾的饸饹面,最能给庆阳人的胃恰到好处的慰藉。

庆阳地区饸饹面的做法基本一致,一般分两步制作,首先和面,其次调汤。

面劲

和面时一定要白面和荞面混和着,这样的饸饹面才算正宗,也可用纯白面做。荞面和白面的比例一般是一比三,也可以一比一 。

荞面太多,面容易下成节状。制作饸饹面时,先将荞面用开水烫成碎面团,再加入白面,用加了碱或盐的凉水掺和,和均揉成面团,饧好,揉成软硬适中的面棒,待水开时,将面棒放进床子里,一口气压下,中途不能有间隔,否则面条会打皴,中断。

汤香

饸饹面的调汤是一门手艺活,一般人家过事,都会请当地茶饭比较好的农村妇女来调制,俗话说“饸饹香不香,就看一口汤”。

汤分为荤汤和清汤两种,荤汤加臊子,清汤不加。清汤的做法:将白萝卜、红萝卜、豆腐、土豆、番瓜、黄花菜、少许木耳切丁,其中白萝卜丁、红萝卜丁用开水提前掠熟。炒制过程中加入大量辣椒面、胡椒粉、少许花椒粉、盐,加水成汤。口味偏重一点好。

出锅前,如果嫌汤不红,可将用油泼制好的“辣椒油”加些入汤。将鸡蛋打制好,在开水里浇制成“蛋块”,然后捞到做好的汤里。这样又红又香的一锅“饸饹汤”就调制好了。

需要注意的是,汤不能放凉,一直放在锅里保持一定的温度。食时将下好的饸饹面捞入碗里,然后用做好的热饸饹面焯热、浇制,即可食之。吃时配一点小菜,比如而后再就上一瓣大蒜、咸韭菜、豆芽菜、老咸菜、泡椒娃娃菜等,味道更佳。荤汤就是在汤里加入肉臊子,可根据爱好自行调制。

最浓郁 是乡愁

饸饹面因其吃起来油香、光滑、爽口、过喉利索,受到广大群众的一致喜爱。现今饸饹面已成为本地饮食业的重要品牌,随处可见饸饹面馆。

不论走多远,庆阳人总会常常怀念那个烟雾缭绕、热气腾腾的,抢捞饸饹的炽热场面,那是一种很独特的味道,这味道里夹杂着历史、留存着记忆,它记录了变迁,也烙上了乡愁!

如今,饸饹面馆遍布庆阳大街小巷,成为这座城市的“味觉名片”。从制面工艺到压面技巧,从煮面火候到吃法味道,都浓缩着陇东儿女魂牵梦绕的味道。

来庆阳,吃一碗地道的饸饹面!