南梁,简单的地名,却在中国革命史上有着举足轻重的地位。

南梁,伟大而坚定……

土地革命战争后期,在南梁成立的陕甘革命根据地是全国“硕果仅存”的完整革命根据地。

南梁,独特又唯一……

南梁为党中央和各路长征红军提供了落脚点,为后来八路军主力奔赴抗日前线提供了出发点,在中国革命史上具有“两点一存”的重要历史地位。

中国何以泱泱之资?中华民族何以伟大?党何以不朽?是因为有人创建、传承、弘扬……绵绵不绝、生生不息。而南梁,亦是那段峥嵘岁月的参与者、讲述者。

何以南梁?请走进它,感知它,懂得它……

南梁的晨曦,是黎明的曙光

南梁的清晨,平静详安,充满希望。伴随着清脆的鸟叫声,晨雾在退场,西北的烈阳缓缓跳出地平线,徐徐铺满广场上的中国地图。太阳还是那轮骄阳,也是20世纪30年代初的那个毒辣的太阳……

20世纪20年代后期到30年代初期,陕甘地区遭受到了十分严重的自然灾害,1926年至1929年,甘肃全省连续四年遭遇大旱,不少地方颗粒无收,饥馑严重。1928年至1932年,陕西大部分地区连续五年遭受大旱灾。饿殍遍野,800多万人以树皮、草根、“观音土”,甚至卖儿卖女,百姓苟延残喘、奄奄一息。旱灾发生的同时,兵匪动乱,民不聊生,尸骨遍野,人人相食,地方政府对人民的疾苦漠不关心,救灾不力,反而加紧摊牌公粮。1929年,甘肃省政府主席孙连仲向各县派款,小县八九千,大县如平凉派款25万元,再加上地方大小军阀以征兵为由,“一家一个兵,不出人出50元”,百姓苦难加剧,人间已然成了炼狱。

哪里有压迫,哪里就有反抗。陕甘人民奋起反抗,纷纷掀起抗捐、抗税、抗粮斗争。陇东的“口袋帮”“镢头队”“哥老会”“扇子会”跳上历史的舞台。而这一切都为以南梁为中心的革命根据地的创建打好了坚实的群众基础和良好的社会条件。

在百姓反抗的同时,陕甘共产党人先后领导了几十次起义和兵变,失败后他们毫不气馁,又相继点燃渭北、寺村塬苏区烽火。渭北、寺村塬苏区斗争失败后,又转战照金,第一次在西北山区建立革命根据地。照金失守后, 刘志丹受中共陕北特委指示,多次前往南梁开展兵运工作。在南梁堡、寨子湾、金岔沟、石咀子等地,走村串户,访问贫苦,传播党的主张,动员群众翻身闹革命,当地百姓一看到刘志丹就会喊他“穷老刘”,“穷老刘”以皮货商、说书匠的身份为掩护,动员周边的商户和哥老会,成立了小游击队,手持长矛大刀,跟着刘志丹在南梁一带开展革命活动。

刘志丹在南梁播撒革命火种,得到了南梁一带百姓的拥护,南梁的民歌里至今还有这样的印记:

正月里来是新年,

陕北出了个刘志丹;

刘志丹来是清官,

他带上队伍上横山,

一心要共产。

就是这样的星星之火,在逐渐壮大,随着小游击队人数的增加,1930年9月中旬,中共陕北特委发动太白起义,起义后利用缴获的武器,刘志丹组建起了一支100余人的游击队,下辖2个中队。

黎明破晓,最寒冷,寒冷到极致后,大地就迎来了曙光和希望,那时的南梁就是那道光和希望……

南梁的正午,是寒冬的暖阳

中午,行走南梁小镇,鳞次栉比的小洋楼映入眼帘,白墙灰瓦,一旁的护城河水默默流淌,街上游人络绎不绝。随处可见质朴的红脸汉子,利索干净的婆娘,他们总会问一句“吃了么?”,以此来招揽生意。“南梁豆腐、熬酸菜、羊肚菌炖鸡……”一道道美食端上餐桌,入口鲜香,就如那个值得记忆的年代一样,刘志丹、习仲勋、谢子长等老一辈无产阶级革命家,他们也在负伤或者被百姓邀请家中时品尝过这些地方美食,他们是否一样也发出了对南梁的赞叹呢?思绪拉回那个荣光又艰巨的年代……

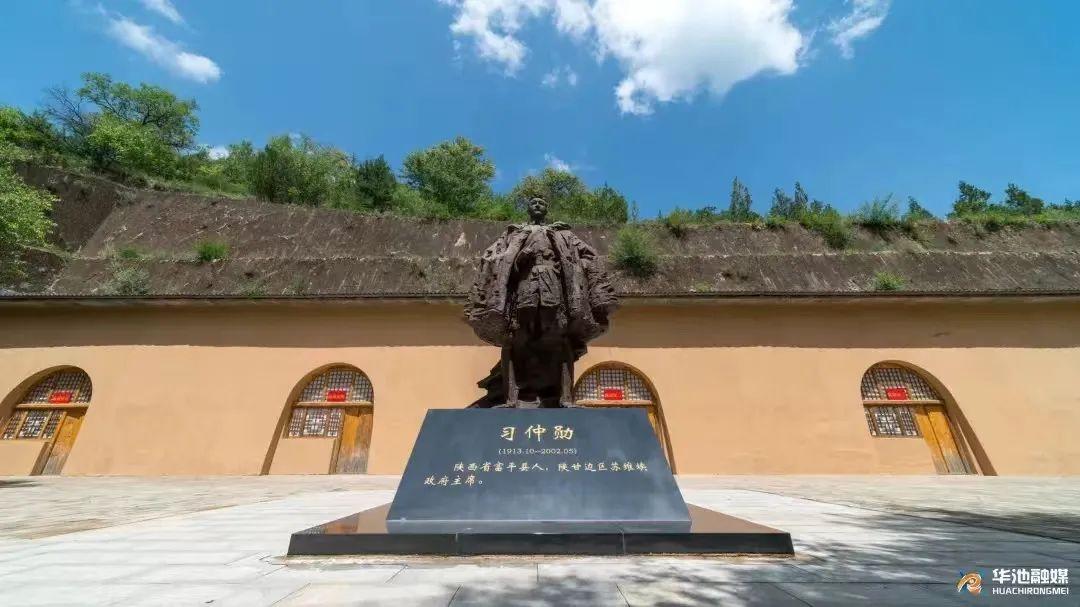

在开展兵运工作时,刘志丹很快发现:南梁是个闹革命的好地方,有山,有梢林,又是两省边界,只要建立起根据地,再步步向外扩展,就能吧红旗插遍西北。有了目标,有了枪支和人马,1931年9月,在合水平定川倒水湾,游击队实现了整编,恢复了南梁游击队,整编后,部队400余人,下辖3个大队,成立了中共队委会,刘志丹任书记。10月20日,陕北游击支队苦战后,来到南梁林锦庙(今华池林镇),与刘志丹领导的南梁游击队胜利会师。此时革命武装已发展到700余人,并迅速占领华池的二将川、城壕川、悦乐川等地。寒冬的到来,军需物资匮乏,也让部队暂时与军阀陈珪璋达成了“新堡整编”共识,“九一八”事变后,又将部队整编为西北反帝同盟军。在此期间,部队向陕甘群众宣传革命思想,开展打土豪斗争,在当地群众很受拥护。随着队伍的不断壮大,1932年2月改编组建为中国工农红军陕甘游击队。1932年5月,习仲勋等人发动了两当兵变。7月,习仲勋赴渭北、三原开展革命工作。1933年3月初,他到达耀县杨柳坪,找到了红军陕甘游击队。

陕甘共产党人先后领导了几十次起义和兵变, 失败后他们毫不气馁,又相继点燃渭北、寺村塬苏区烽火,斗争失败后,转战照金,第一次在西北山区建立革命根据地。照金失守后, 他们又开辟了以南梁为中心的更大范围的根据地。

1934年2月25日,在南梁四合台村召开了陕甘边第二次工农兵代表大会,成立了新的陕甘边区革命委员会,习仲勋为主席。陕甘边区革命委员会的成立,标志着陕甘苏区初具规模。11月7日,陕甘边区苏维埃政府在南梁荔园堡成立,习仲勋为主席。陕甘边区苏维埃政府建立后,创造性地颁布实施了土地、财政粮食、军事、统一战线、民政劳资、文化教育、知识分子、肃反、廉政、各种社会政策等“十大政策”,大力发展政治、经济、军事、文化、教育和各项社会事业,根据地迅速发展,在东至宜川、西到定边、南接耀县、北迄靖边,纵横数百里的陕甘边界,一度辖20多个县级苏维埃政权,人口数十万。

与陕甘边革命根据地遥相呼应,在谢子长等人的领导下创建了陕北革命根据地。1935年2月,中共西北工作委员会和西北军事委员会成立,统一了对陕甘边和陕北两块革命根据地的领导,实现了对两支红军的统一指挥,确定了反“围剿”斗争的正确战略方针,这标志着陕甘革命根据地的形成。在23个县建立起工农民主政权,游击区所及达30多个县。在刘志丹指挥下,经过两个月的激战,陕甘红军连克6座县城,成功粉碎了国民党军对陕甘革命根据地的“围剿”,陕甘红军主力部队发展到约5000人,游击队发展到4000余人。

全盛时期,陕甘革命根据地范围东临黄河之滨、西至六盘山下、北迄长城、南临泾河流域的广大地区,先后设立陕北省、陕甘省、陕甘宁省和53个苏维埃县(市)。陕甘革命根据地与大江南北红色区域遥相呼应,使国民党军在围追堵截中央红军和“围剿”陕甘红军中不能相顾、兵力分散,客观上减轻了长征中红军的压力,策应了长征红军,拉开了各路红军会师西北的序幕。在南方各苏区相继丧失的形势下,陕甘革命根据地领导人创造性实践毛泽东“工农武装割据”思想,特别注意研究西北地区的特点,从当地实际出发,走出了一条独具特色的革命发展道路。从1932年3月建立陕甘边革命根据地,至1937年9月陕甘宁边区政府成立,陕甘革命根据地历时5年6个月,在中国革命史上写下了光辉的一页。正是这块“硕果仅存”的完整革命根据地,为处于流动中的各路红军提供了落脚的地方,也为后来八路军主力奔赴抗日前线提供了出发点。

1935年10月19日,中央红军抵达陕甘边区赤安县六区一乡苏维埃政府所在地吴起镇(时属甘肃省庆阳县管辖)。至此,中共中央红一方面军主力历时一年多,纵横十余省,行程二万五千里的长征胜利结束。红军第25军长征到达陕甘革命根据地与西北红军胜利会师,合编为红军第十五军团。

“陕甘革命根据地的形成是一个影响了中国共产党历史进程的旷世之举,在南方各革命根据地丢失后,西北这块土地革命后期全国‘硕果仅存’的红色区域像红星一样照耀着中国。正是中国共产党率领长征红军红军历经腥风血雨,落脚在陕甘大地,才使得灾难深重的中华民族在阴云密布中看到希望的曙光,并在之后的岁月中扭转了国家的命运”,这是来自《中国共产党第七次全国代表大会工作方针》(1945年4月21日)的一段摘抄,这里所说的陕北,就是土地革命战争后期全国硕果仅存的完整革命根据地——陕甘革命根据地。1945年4月,毛泽东在《中国共产党第七次全国代表大会的工作方针》中高度评价陕甘革命根据地:“陕北是两个点,一个是落脚点,一个是出发点。”这些把陕甘革命根据地在党的历史发展中的特殊地位和意义,讲得很明确和具体了。

2019年8月,习近平总书记在甘肃考察时强调,“甘肃是一片红色土地,在中国革命历史进程中发挥了不可替代的重要作用。我2009年来甘肃的时候,总结其为‘两点一存’,就是陕甘革命根据地为党中央和各路长征红军提供了落脚点,为后来八路军主力奔赴抗日前线提供了出发点,成为土地革命战争后期全国硕果仅存的完整革命根据地。”

寒冬的暖阳最为珍贵,就在全国革命根据地丢失的寒冬里,以南梁为中心的陕甘革命根据地为漂泊的长征红军提供了家园,并逐步发展成为陕甘宁革命根据地,成为共产党领导中国革命的大本营。“两点一存”的历史地位意义非凡。

南梁的夜晚,是璀璨的启明星

夜幕下的南梁,静谧安详,随着游客的散去,点点繁星下,南梁的百姓灯火点缀着秋夜的南梁,为步履匆匆的人们,指明前行的道路,就如心中呼唤而出的“南梁精神”一样,闪耀明目,是璀璨的启明之星。

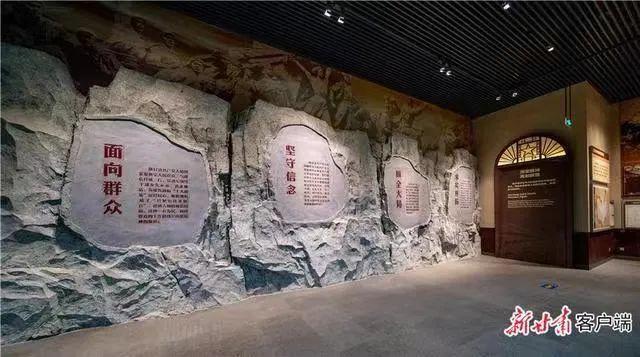

“南梁精神”是陕甘革命根据地军民在长期艰苦卓绝的斗争中,用鲜血和生命铸就的伟大精神,它传承了井冈山精神、长征精神,又为延安精神的形成提供了本土实践基础。刘志丹、谢子长、习仲勋等西北共产党人,在陕甘边界经过艰苦卓绝的斗争,开辟了南梁陕甘边革命根据地在血与火的革命斗争中铸就了“面向群众、坚守信念、顾全大局、求实开拓”的南梁精神。

面向群众是南梁精神的根基。在陕甘边革命根据地的创建过程中,共产党人始终紧紧依靠人民群众,与群众打成一片,在边区形成了只见公仆不见官的良好氛围。陕甘地区曾流传很多红色歌谣,“听见白军来,粮食地下埋,干柴推下崖,缸水倒在外,水窖盖起来,渴死狗狼豺。听见红军来,有米也有柴,杀猪把羊宰,缝衣又补鞋。军民情似海,血肉分不开。”这首在南梁老区广为流传的红色歌谣《听见红军来》中,我们可以清楚看出边区开展群众工作的丰硕成果。

坚守信念是南梁精神的核心。陕甘边革命根据地创建初期,开展了大小70多次兵运斗争,几乎全部失败,但边区共产党人始终坚守信念,积极开展革命斗争,践行着忠心耿耿为党为国的誓言。谢子长经常对一些遇到挫折和失败就动摇消沉的同志讲:“失败是成功之母,一次不成再来一次,最后胜利总是我们的”。并十分乐观地打趣说:“老子不行交给儿子,儿子不行交给孙子,有志者事竟成嘛”。

顾全大局是南梁精神的特质。在陕甘边革命根据地的革命斗争中,陕甘边的领导干部大都经历过被无端指责甚至排挤,但他们始终不计较个人得失,处处维护党和红军的团结。陕甘边革命根据地领导者在革命斗争中始终坚持大局意识。在蒙受委屈、受到伤害的时候,他们的革命意志从来不动摇,始终尽最大努力维护党和革命队伍的团结,坚持革命斗争。正是靠这种顾全大局、精诚团结的崇高品质,陕甘边革命根据地才经受住了严峻考验,并在革命斗争中不断发展壮大,为根据地得以“硕果仅存”奠定了坚实的政治和组织基础。

求实开拓是南梁精神的精髓。习仲勋在回顾总结陕甘革命时期工作时说:“以刘志丹为代表的领导核心……在与中共中断联系的情况下,不盲目依靠上级指示和抽象教条,善于把党的正确路线方针同陕甘的实际相结合,正确地估计敌情我情,按照客观情况去决定自己的政策,独立地处理重大问题,表现出政治上的成熟和独创,为探索中国革命正确道路作出重大贡献。”

南梁精神是老一辈无产阶级革命家留给我们的宝贵精神财富,是延安精神的本土源头,在中国革命精神的谱系有着根和源的重要地位,代表着中国革命在西北的成功,是党的思想、理论的源头活水之一,蕴含着强烈的人民性、实践性、革命性和时代性,为全国革命胜利作出了卓越的贡献。南梁精神饱含着为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命,在中国革命史上具有独特的重要地位。

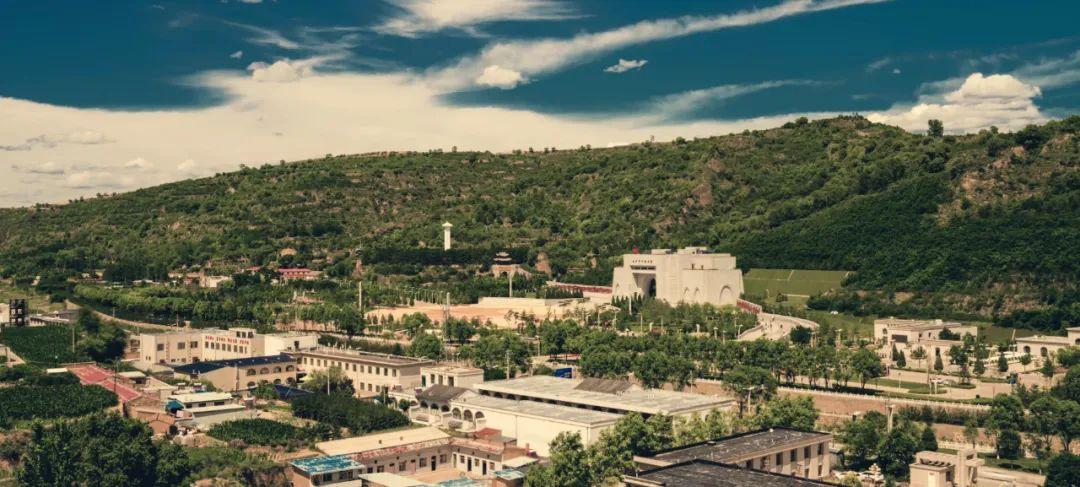

行走在南梁的山峁梁间,在干部学院、在寨子湾、在军民大生产纪念馆、在抗大七分校部旧址、在列宁学校、在南梁革命纪念馆……去了解那段艰苦卓绝的岁月,去感悟那段风云变幻的斗争,去体会新中国一路走来的艰辛……

一天的南梁,都很美;一年四季的南梁,也很美。

有人不远千万里只为祭奠烈士,有人为了探寻伟人的足迹,有人为了心中理想信念,有人因为南梁,一次次来了又去,去了又来。

如今的南梁,大力发展农文旅融合产业,全面补齐“吃住行游购娱”等要素短板,构建多层次、多样化、多业态的旅游发展体系,吃上了旅游饭,群众端起了“金饭碗”。

2023年共计接待游客120.4418万人次,全年创收976694.76元。2024年截止目前共计接待游客92.7066万人次,全年预计接待游客125万人次左右,截止目前营业收入406124.31元,全年预计创收2254.5万元。

这,就是南梁,一座赓续血脉、卓然风骨的红色之城。