内容摘要:甘肃镇原县石空寺石窟,开创于宋代,此后历代多有重妆彩绘。现存洞窟9个,共有石雕和石胎造像14尊,是陇东石窟体量最大、最具有标志性的宋代大佛,亦是全省乃至全国可数的宋代大佛之一,有较高的考古、历史研究价值。

关键词:石空寺石窟,造像,彩塑

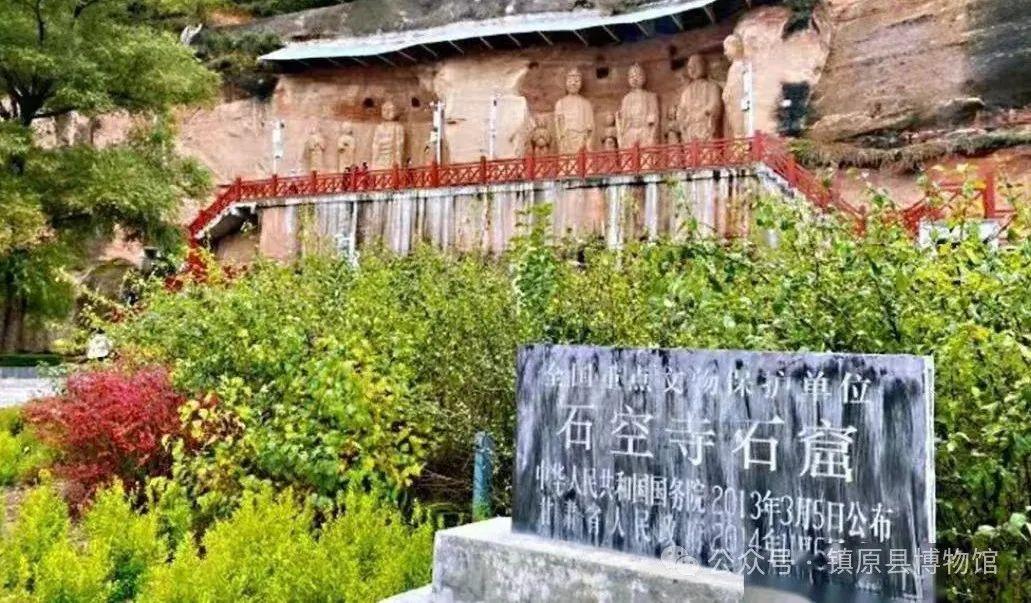

石空寺石窟位于镇原县城东2公里处的茹河南岸石崖上,隶属城关镇金龙行政村,东距北石窟寺35公里。石窟坐南面北,分布在东西长300多米的崖面上,高峻蜿蜒,上有崇山峻岭,草木繁茂,下有茹水东流,沃野延绵,山环水抱,景色幽丽。石窟开凿在离地面10米多高的峻峭红砂岩上,古名“石空寺”,因石窟建于山湾之处,当地群众惯称“石佛湾”。

一、石空寺石窟概况

石空寺石窟现存洞窟9个,1、2号窟保存完整,有石雕彩绘泥衣造像14尊。9个洞窟自东向西依次编号,东高西低,因石窟根据地形位置开凿,除东面1、2号窟为摩崖大龛外,其余较低的7个小窟均平面长方形,有窟门。此石窟是陇东石窟群中唯一保存最好的宋代石窟。2013年,被国务院公布为全国重点文物保护单位。

第1窟:位于石窟最东端,方位南偏东13°,距地面高9.50米。

形制:平面呈半圆形,摩崖大龛。窟高8.00、宽9.15、残深4.70米。原有木遮檐及方格形明窗,今已毁,只留下榫眼3 个。造像:窟内雕5尊造像,一佛二弟子二菩萨。佛高5.30米。高肉髻,弯眉,小直鼻,小嘴,小耳,面形方圆丰满,双耳下垂,下颏刻一道弧线,颈部刻出两道肉纹线,双肩较宽,形体雄健,腹部挺起,内着僧祗支,外着双领下垂式外衣,昂然挺立,右小胳膊断裂已失,左臂置于胸前(手已失),衣纹概括简练,呈“V”字形,跣足立于方形台座上,衣纹上隐约可见色彩。左边弟子,高3.60米,秃顶,面容苍老而微笑,内着僧祗支,外着袈裟,右胳膊外露,下着裙,双手合十于胸前,外衣均红色,跣足立于圆形台座上。左边菩萨,高3.60米,发髻较高,面部圆润,颈长挺秀,内着僧祗支,肩披宽大披巾穿肘后自然下垂于身后,腰束赭红色围裙,下着朱砂色紧身裙,双手合十于胸前,腕戴双环,蓝黑色腰带在围裙前打小蝴蝶结后至腹部沿双腿间下垂微飘,衣裙下垂覆脚,脚踩如意云头,面部色彩已被泥覆盖不清。右边弟子,高3.60米,秃顶,面形方圆,眉清目秀,内着僧祗支,外着袈裟(颜色脱落严重),袒胸,下着裙,双手捧一方形器物于胸前,跣足立于圆形台座上。右边菩萨高3.60米,头部残失(仅留下对接的木骨架插在颈部),衣饰无法辨认。双臂已失,身材修长,衣裙下垂覆脚,脚踩如意云头, 失彩。在1号窟的洞口左上方有一圆拱形浅龛,龛高0.95、宽0.83、进深0.13米。内雕1菩萨像,高0.88米,戴高冠,面部损坏,戴项饰,右手扶膝,左手下垂扶左腿,舒相坐,风化严重。龛楣外均浮雕大小不等的小像,高0.25 米,已风化隐约可见。龛下有长方形浅龛,高0.46、宽1.10、深0.09米,造像无法辨认。洞口正上方浮雕一力士像,高0.60米,风化只留下轮廓。

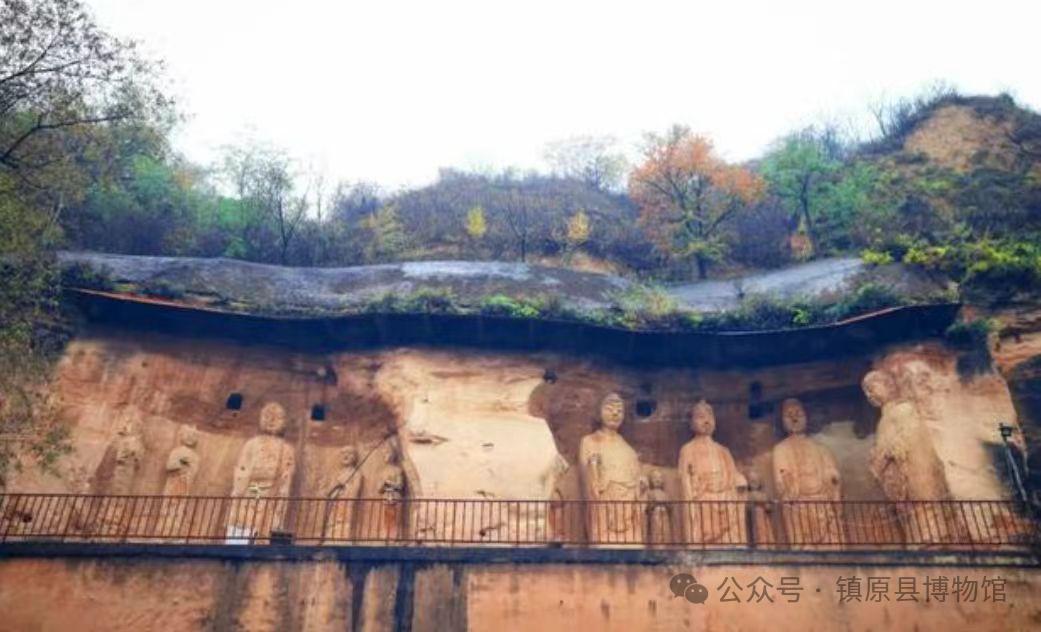

第2窟:位于第1窟左侧,相距3.40米, 方位南偏东15°。以石洞相连,洞长3.30、宽0.87、高1.64米,人可通行。距地面高9.50米。

形制:平面略呈马蹄形,摩崖大龛。窟高7 .80 、宽11.00、残深4.30米。原构建有木遮檐及方格形明窗(今已毁)。只留下榫眼4 个。

造像:窟内雕9尊造像,为五佛四菩萨造像,菩萨分别列于五佛之中。佛均高6.20米,菩萨均高3.25米。造像从东向西依次为:

1号佛只留左边身子及左手,残高4.90米。

2、5号佛,高螺髻,面形方圆,双耳下垂,弯眉,眼角上挑,眼睛俯视,鼻翼较大,鼻头较高,嘴唇分明,面容慈祥,下颏刻一道弧线,颈部刻出两道肉纹线,内着僧祗支,外着双领下垂式外衣,下着裙,腹微鼓,右臂屈肘平举,手残失,左手握衣角,衣纹概括简练,呈“V”字形,跣足立于方形台座上,衣饰颜色脱落无几。从佛像脱落泥衣可以看出,造像有两层泥衣,最底一层泥衣非常薄,露出石绿色,最上层是在原基础上加白色泥衣比较厚,重新彩绘,主要以朱砂为主,可能是后期所绘。

3、4号佛,高肉髻,面形长圆,眉弯,眼睛俯视,鼻头较高,双耳下垂,下颏刻一道弧线,脖子有三道肉纹,右臂曲肘平举(手残),左臂曲肘手握衣角,内着僧祗支,外着双领下垂式外衣,袒胸,下着裙,衣纹概括简练,呈“V”字形,立于方台上。下半身衣饰颜色隐约可见。

1、4号菩萨均发髻较高,面形圆润,眉弯如月,眼睛仰视,上身袒露,下着裙,肩披宽带披巾穿肘后自两腿外侧下垂而飘,裙腰较宽,蓝黑色腰带从裙腰下自腹部沿双腿间下垂,衣裙下垂覆脚,双手合十于胸前,均腕戴双环。下半身彩绘保存完美,上半身彩绘被泥履盖。

2、3号菩萨均高发髻,面形清秀,眉弯如月,眼睛平视,身材匀称而修长,服饰与1、4号菩萨相同,双手各捧圆形及长方形器物,跣足立于半圆台上,衣饰彩绘颜色基本可见。

第2窟洞口正上方有题记一方,高0.62、宽0.89米,青石质,楷书,字体浑厚工整,竖写12行,共111字 。原文为:石空寺公地碑記/昉于大宋之國延及隆/慶之年寺中公田由/來已久自乾隆年河浸/水渰其地散失今合社/清出四十餘畝東至/郭姓西至張姓北至耿/姓南至石崖界限分明/自茲以往千秋百世永/為定規因刊于石以示/後邑庠生段嶽沐浴敬書/大清乾隆四十三年九月二十一日立

第3—9窟均为空窟,但窟龛形制保存完整,均呈平面长方形或方形,距地面高5米,2008年新塑了神像。

据记载,清乾隆四十三年(公1778年)因水灾冲毁了石空寺,当时,在被冲毁风化的洞龛上人们又增修了“土地寺”、“灵官殿”、“三教宫”、“百子娘娘殿”、“僧房”、“药王殿”、“伽蓝殿”,泥塑了神像,绘制了壁画。民国九年(1920年)镇原大地震,山倾崖塌,导致石窟的一佛像右身及头部塌毁,其它造像均有损坏,清代增修的洞龛再次被破坏,失去了原貌。据《镇原文史》资料记载,在清代时候,距石崖底约10米的高空中,凿有一条1米宽的石栈道,石道两端筑有寺门,上额横书“石空寺”。寺门外西行二十步,凿一石龛为“土地寺”,龛内正中塑“关圣帝君”神像,右侧塑“土地”神像。正壁绘“龙凤呈祥”图,左右壁绘“关公出五关斩六将”、“水淹七军”、“擒庞德”等十幅三国故事画。寺门近处,一石龛为“灵官殿”,殿中肃立着威武的“灵官”塑像,周围石壁上绘有“酆都城”神话故事。进入寺门,一长方形龛为“三教宫”,宫内正中供有孔子、释迦牟尼、老子塑像,左右两侧石坛基上雕刻有“十八罗汉”造像,神态各异,栩栩如生。内檐为1米宽3米长的横幅“十三男女”图,绘有仙人、高僧、道士、尼姑等,神态动人,妙趣横生。左壁绘有“鲇鱼馈响”、“观水论道”、“诛少正卯”和“项橐阻径”等孔子周游列国故事画。右壁是“封神演义”中“太乙真人收石矶”等四幅神话故事画。三教宫之东一龛是“百子娘娘殿”,殿中观音菩萨结跏趺坐在莲台上,手中托盘,捧一裸体男婴。隔壁为僧房。僧房东侧为“药王殿”,殿中正位塑造药王孙思邈像,两旁侍童恭立,正梁悬有铁钟一口,高、口径各1米,周围铸有铭文、铸造年号及工程募资人姓名等,左右两壁绘《西游记》故事画。最后两龛为“大佛殿”。

二、石空寺石窟造像题材与内容考察

石空寺石窟多以平面半圆形、马蹄形、长方形、方形为主。1、2号窟作为一处摩崖大龛,与天水麦积山石窟两处摩崖窟龛形制有点相似。1窟中的一佛二弟子二菩萨与北石窟寺222窟唐代造像组合形式有点雷同[1],不同的是北石窟寺佛为坐式,石空寺中佛为立式。2窟中5佛并列,其间共立4尊胁侍菩萨,这种形式与北石窟寺165窟七佛形式有点像[2],所以说石空寺造像形式受到北石窟寺及周边石窟的影响,是北石窟寺造像艺术的延续和继承。从造像特征、衣着服饰等方面上看,佛造像具有较多唐宋造像特征:佛螺纹高髻,面形圆润,端庄挺拔,穿双领下垂式外衣,衣纹雕刻刀法为减地阶梯式,呈“V”形,大刀阔斧,与大足石窟宝顶山宋代第5号窟中的佛造像十分接近,衣饰华丽[3]。菩萨造像也接近世俗化,高发髻,面型丰满,上身袒露,下着裙,肩披宽带披巾穿肘后自两腿外侧下垂而飘,与陕北石窟、大足石窟、敦煌莫高窟的宋代造像基本接近,也与北石窟寺222窟正壁南侧菩萨衣饰的风格[4]相似,尤其是1号窟的菩萨脚踩如意云头与麦积山98窟菩萨脚踩如意云头十分相似。弟子造像与北石窟寺32窟弟子衣饰有点象[5]。在造像风格上,突出表现了宋代石雕彩绘泥衣造像的独特性,造像形体和神态进一步世俗化,唐代造像中常见的雍容丰满的形体和面容相对减少了。窟内保存的石雕彩绘泥衣造像中的佛、菩萨、弟子,仍显得肌体丰腴,形体从某种程度上说,还多少带点唐代的遗风,面形多少还保持着唐代丰满圆润的特点。但造像身体各部比例合度,透视准确,线条圆润流畅,表现出典型的宋代早期造像特征。造像中的佛体形结实端庄,姿态昴扬,仪态沉静,衣纹大刀阔斧,概括简练;菩萨像体态窈窕,风姿潇洒,比例匀称,面部造形轮廓分明,眉棱、鼻棱、颐棱转折清晰,整体感强,衣饰塑造手法简练,仿佛是现实生活中的女性,富有生命的活力和青春的健美;弟子像眉清目秀,温顺谦和,双手合十,像现实生活中的俗人一样。整体造像与北石窟寺的造像有一定的联系,但和玉山寺石窟相比,造像风格上截然不同,石空寺石窟造像躯体高大,气势宏伟,气度非凡,振撼人心,匠师在造型上虽超出人体正常比例,面部五官的处理,作者也相应地强调了眉弓、眼睑、鼻翼、唇缘、耳轮等处转折关系,使整个面部五官线条更加清晰明快,统一和谐。而玉山寺石窟的造像虽小,但比例协调,仍给人一种稳定和谐之感。这时期的作品总体来说更贴近生活,体现了宋代审美情趣,造像具有人物个性鲜明,体态优美,比例均匀,穿戴艳丽等特点。

石窟造像工艺具有一定的地方特色,通过实地勘察解剖这些造像的工艺结构,可以看出古代匠人采用“因地制宜,就地取材”的办法,依岩体布局先以精确的解剖知识和娴熟技法,雕刻成各种造像的形体,然后再对五官、衣纹、发髻,手等进行精细的刻画,栩栩如生,达到了高度统一。为了不让造像风蚀、雨蚀、风化,使造像达到一定的艺术效果,用本地河床里的沙泥为原材料,直接施在石雕造像上,厚均为0.4厘米。因为沙泥干后硬度极高,不易风化,是一层坚固的保护膜,这是镇原石窟艺术中的一大实践和创新。然后再敷一层薄薄的白色化妆土,最后施色而成,用来装饰造像的外观形象。这种石雕彩塑泥衣造像的施色有两种:一种是先涂白粉层,然后在白粉层上施色,主要是面部和裸露在外的肌体,另一种是直接在沙泥泥衣上施色,主要是衣饰。石窟造像设色主要以朱砂为主导色,在此基调上再以石绿、赭红、石青、深蓝、蓝黑、铅白等色和谐搭配。特别是造像外衣以朱砂色;裙子以赭红和石绿搭配,使服饰冷暖交辉,与人物丰隆白晰的肌体形成对比,达到色彩明快的艺术效果。对人物的发髻、眼珠、鼻孔均以黑色为主,嘴唇施赭红色,色彩对比强烈,五官形神兼备,十分传神。这也是宋代把石雕彩绘造像与绘画艺术融为一体的结果。

石窟3-9窟均为空窟,从窟龛形制上分析,可能是明清时期续造的。从清代记载的石空寺3-9窟龛内容中可以看出,这里窟龛集中,塑像壁画内容丰富,题材多样,除原来反映佛教题材的两大窟外,其余均反映了道教、儒教的题材,并且伴有民间神话传说中的人物形象题材。尤其是“三教宫”,反映了“三教合一”的内容。当时他们把老子、孔子、释迦牟尼同一时期的人造于同一洞龛中,并且平起平坐,毫无前后高低之分,可见佛教已逐渐渗透到道、儒家的思想之中了,艺术家们将其功绩表现于现实生活中活脱脱的人物之上,通过高度的艺术加工,从而创造出人们心目中三位尊者的偶像来加以崇拜,即“奉三神则奉三教”,并将其创于一室之中,这种儒、释、道内容同绘同塑一窟龛的现象,在敦煌249窟、四川大足石窟、山西的悬空寺、平顶山的空崖寺、云南的圆通寺和庆阳平定川石窟、天水麦积山的仙人崖石窟中都能看到。石空寺石窟中也出现这种题材,可见“三教合一”思想当时已遍布整个北方地区及陇东一带。

从佛像泥衣可以看出,造像有两层泥衣,最底一层泥衣特薄,露出石绿色,可能为初绘,最上层是在最底层的基础上加白色泥衣,泥层比较厚,重新彩绘,主要以朱砂为主,有的颜色可能是后期所绘。从石窟崖面上的桩眼和其他残迹看,原来在窟顶应该有窟檐建筑,前殿后窟形制,武山木梯寺石窟,天水仙人崖也有这种形式,应该是明代时石窟普遍的一种形制。可能明代窟顶塌毁,无法挡雨,就在其上曾修了窟檐,后期有毁无存,只剩下桩眼。因此石窟与清代碑记记载的时代相吻合,据碑记和雕刻造像风格等方面的内容综合分析,石窟最早开凿于宋代,元、明、清加以修饰,有1000多年的历史。

三、结语

石空寺石窟的开凿是佛教传入陇东地区后,与当地本土文化相互渗透的结果,是一个多元化宣传宗教信仰的场所,有其独特的艺术风格和典型的民间特色,无论规模还是石雕彩绘泥衣造像艺术水平,在甘肃东部地区的中小石窟中填补了空白,反映了当地古代匠师们丰富的生活阅历和高超的造型技艺。尤其是石窟造像的高大、气势宏伟在甘肃宋代石窟中别无旁证,是宋代石窟中的代表作品,对研究当时佛教在这一地域的传播、发展以及与周边石窟之间的融合等都有重要价值,同时对研究陇东佛教艺术与道教儒教文化共同发展的历程提供了实物例证。

注释:

[1]甘肃文物工作队、庆阳北石窟寺文管所《庆阳北石窟寺》,北京:文物出版社,1985年。33页

[2]甘肃文物工作队、庆阳北石窟寺文管所《庆阳北石窟寺》,北京:文物出版社,1985年。6-8页

[3]王庆瑜《大足石刻》,中国旅游出版社,2002年。25页

[4]甘肃文物工作队、庆阳北石窟寺文管所《庆阳北石窟寺》,北京:文物出版社,1985年。131页

[5]甘肃文物工作队、庆阳北石窟寺文管所《庆阳北石窟寺》,北京:文物出版社,1985年。31页

参考文献:

[1]甘肃文物工作队、庆阳北石窟寺文管所《陇东石窟》,北京:文物出版社,1987年。

[2]张宝玺《甘肃佛教石刻造像》,甘肃人民美术出版社,2001年。

[3]国家文物局教育处《佛教石窟考古概要》,北京:文物出版社,1993年。

[4]甘肃文物工作队、庆阳地区博物馆《甘肃张家沟门、保全寺、莲花寺石窟调查记》,《文物资料丛刊》,北京:文物出版社,1980年。

[5]麦积山石窟艺术研究所《麦积山石窟研究》,北京:文物出版社,2010年。

作者简介:王博文,甘肃镇原人,镇原县博物馆研究馆员。长期从事地方区域史及文物考古研究,在《文物》《考古》《考古与文物》《文博》等学术期刊上发表论文30余篇,出版专著2部,合著4部,参与编写专著6部,主持省级文物保护研究课题3项。获甘肃省科学技术三等奖1次,庆阳市社科优秀成果一等奖1次、三等奖5次,庆阳市领军人才。

编者按:本文为印前编辑稿,引用请据原文。王博文:《甘肃镇原石空寺石窟调查研究》,《丝绸之路》2017年第12期,第37-39页。