风尘两度相携手 笑语悲歌一壶酒

——汤显祖与赵邦清的交谊

汤显祖(1550年-1616年),字义仍,号若士,江西临川人,是明代著名的戏剧家、文学家,被誉为中国的莎士比亚(1564年-1616年)。

汤显祖画像。

明万历十一年(1583年),汤显祖中进士,观政礼部。次年在南京先后任太常博士、詹事府主簿和礼部祠祭司主事。万历十九年(1591年)被贬为广东徐闻典史。万历二十一年(1593年)量移浙江遂昌知县。汤显祖的交友非常广泛,但北方友人相对较少,赵邦清是其中为数不多的西北人。他们于万历二十二年(1594年)冬相识,引为知己。此后,诗文往来,联系不断,彼此关切,成为终生挚友。汤显祖曾自豪地说:“我知赵君一人为足!”考察他们的交谊,对于研究二人的生平经历、思想性格以及文学创作,具有重要意义。

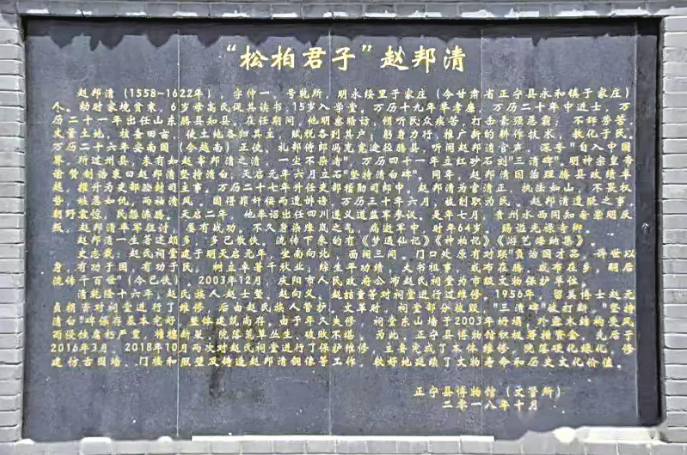

赵邦清(1558年-1622年),字仲一,号乾所,明陕西庆阳府真宁县(今甘肃省正宁县)人。万历二十年(1592年)中进士;次年出任山东滕县(今滕州市)知县。万历二十六年(1598年),任吏部文选司主事,次年任吏部稽勋司郎中。万历三十年(1602年)四月,遭诬陷罢官。天启二年(1622年),被重新起用,出任四川遵义道监军参议,病逝军中。

赵邦清生平碑。庆阳融媒记者 刘效国 摄

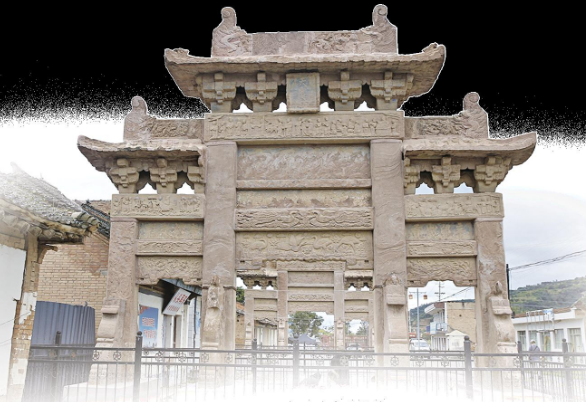

位于正宁县永和镇罗川村的罗川石牌坊,是明万历四十二年(1614年)朝廷为表彰贤臣赵邦清而修建。庆阳融媒记者 刘效国 摄

汤显祖与赵邦清的交谊

汤显祖在遂昌与赵邦清在滕县任知县的任期基本相同。滕县位于京杭大运河西侧,北京至南京、广州的驿道穿越其境,故汤显祖万历十五年由南京北行京察、遂昌知县任上两次“上计”均经过滕县。“上计”为古代考绩的重要制度,指下级政府将辖区的年度政绩文书向上呈交,接受审查和考核。

赵邦清到任滕县时,恰逢连续两年大灾,加之赋税苛重,官吏贪赃枉法,豪强大肆兼并土地,社会矛盾突出。万历二十二年(1594年)冬,汤显祖第一次“上计”时经过滕县,始与赵邦清相识,同行赴京“上计”。在滕县,他亲眼目睹了当地“大祲之后,人犬相食”的惨状,也看到了赵邦清治理滕县的付出与努力。赴京途中以及在京期间,二人进行了深入交流,加深了彼此了解,建立了深厚友谊。赵邦清作书言及治理滕县之艰难,汤显祖作《复滕侯赵仲一》:“读册,知极苦心,度越偷吏百一”。

在滕县任上,赵邦清善政为民,标本兼治,使当地迅速摆脱了灾情困扰,经济社会得到较快发展,民众生活得到改善。“公安派”文学领袖袁宏道《过滕县赠滕尹赵年兄乾所》谓:“停车问父老,之子有能声”,对其业绩、民望予以高度评价。

万历二十五年(1597年)冬,汤显祖再次“上计”经过滕县,发现“贫弱之滕,三年而暴富”“河洛之间,葱然一善国也”(汤显祖《赵子瞑眩录序》)。他发自内心地佩服赵邦清,把他看作“王安石式”的政治改良人物。如果说三年前经过滕县及在以后的书信来往中,他全面了解了赵邦清的治滕举措,这次经过滕县则看到了在赵邦清治理下的实际成效。他仔细查阅了相关簿册账目,前后对比,对滕县的巨变发出了由衷的赞叹:“是何兴之暴也?”并作《过河间题壁留示赵仲一》:“九河已成陆,卑栖犹问津。道心能似此,沧海亦生尘。”对赵邦清的政绩才能深表敬佩,并虚心向他请教从政经验。赵邦清治理滕县的做法与成就,给了汤显祖许多从政启发,也对其之后的戏剧创作提供了一定的生活素材。如《牡丹亭·劝农》中太守劝农所见情景,《南柯记·风谣》中生民祭拜县官生祠赞美德政的描写,很大程度上就有赵邦清治理滕县和汤显祖自己治理遂昌的影子。

万历二十五年(1597年)冬赴京,他们并未结伴,而是汤显祖先行。在京期间,他们还有很多接触。汤显祖还将赵邦清的政绩言于时任武英殿大学士张位,热情予以推举。

这次“上计”,赵邦清的考绩比较突出,“以治行最”(《滕赵仲一生祠记序》)留任,不久升任吏部文选司主事。但汤显祖的“上计”结果却并不理想。当时不少内监充任矿监税使到各地横征暴敛,汤显祖多次上书无果,遂昌权贵豪强又趁机报复,造谣中伤,汤显祖身心俱疲,遂生辞官之意。返回途中,他看到上年经过滕县时留给赵邦清的题壁诗,凄然落寞,作《戊戌觐还过阳谷店,览丁亥秋壁间旧题,惘然成韵,示赵滕侯》,诗中回顾了自己北行京察、上疏被贬、执政遂昌的经历,表达了决然弃官的心意。

汤显祖辞官回乡后,赵邦清对其非常关心,不仅书信慰问,还远道赠送了文具、衣物和西北土特产,包括汉未央宫瓦砚、汧阳石鱼、乌思藏巧锁、洮羢、香脐、西域葡萄、镇番枸杞、西宁延寿果等。所赠虽是一些土特产,但体现的是友人患难之中的真情。汤显祖很感动,针对所送八件礼物,作《谢赵仲一远贶八绝》。如咏《汉未央宫瓦砚》:“铜雀台知岁月深,未央宫瓦更难寻。风漪欲动洮河绿,云气长滋汉殿阴。”咏《香脐》:“通仙枕欲梦魂安,山麝能温水麝寒。价重明珠几千里,当门和取护香残。”八首七绝,表面上看是咏物,但蕴含其中的则是对赵邦清真诚地感谢,是他们深厚感情的真实反映。

在汤显祖与赵邦清的交往中,有一些细节,可以看出他们心灵相通,几乎到了无话不谈的地步。甚至赵邦清做了一个梦,也被汤显祖在《赵乾所梦遇仙记序》中记录了下来。尤其值得称道的是,汤显祖在与赵邦清、刘天虞(明陕西陇右,今甘肃天水人)等的交往中,更多地了解了秦人秦声,秦腔的艺术技巧与表现手法为汤显祖的戏剧创作提供了丰厚滋养。汤显祖曾赠诗刘天虞:“秦中弟子最聪明,何用偏教陇上声。半拍未成先断绝,可怜头白为多情”,体现出对秦声的理解和赞扬。

赵邦清在吏部任职期间,汤显祖虽远在家乡,但对赵邦清非常关心。如“吴君继疏以吏部郎再过家,询朝士,未尝不言仲一。”(《滕赵仲一生祠记序》)凭着对赵邦清才能和人品的深刻了解,汤显祖认为对赵邦清“诚委之一二大镇,其行法益巨,三年当不异于滕。”(《滕侯赵仲一实政录序》)“予谓执政者(指张位)曰:赵君第可用御史,出按经营四方。在其中,非其处也。已除吏部郎,知其不可久。”(《滕赵仲一生祠记序》)认为如将赵邦清任用到更重要的地方担任地方大员或更重要的岗位,必能发挥更大作用,而在吏部任职,依其嫉恶如仇的性格,并不适合,也难以长久,充分体现了他对时局和赵邦清的深刻了解。后来的事态发展也验证了汤显祖的判断。赵邦清在吏部期间,坚持原则,清廉自守,不畏权势,刚正不阿,屡次上疏裁减冗官,揭露朝中贪赃受贿之事,“急发其曹偶豪吏脏至数十万,执政疑而畏之。时南北党事且起,公竟为犄角挤落以去”(《寿赵仲一母太夫人八十二岁序》)。万历三十年(1602年)四月,赵邦清“以廉梗忤激执政,不可复容”(《滕侯赵仲一实政录序》),加之刑部给事中张凤祥等罗织罪名进行弹劾,遭诬陷罢官。

赵邦清被罢,引发强烈反应。“故其去国,朝士悲焉,道侣疑焉,诸生野老苟有识君者,咸用喟焉。牢骚于书疏,回翔乎咏歌。秦夏殊诡,玄释增异,得若干篇,门人总之为鹤唳草,言嘹唳也,其悲如泪焉。”(《赵仲一鹤唳草序》)《鹤唳草》内收赵邦清同时代二十人为赵邦清写作的诗作59首,小序19篇,或称颂其人品、才能、政绩,或为其蒙冤鸣不平、致慰藉。汤显祖亲为作序,用陆机、陆云兄弟遭谗,临死前“欲听华亭鹤唳,岂可得耶”的遭遇,安慰其能保住性命,亦属大幸。

赵邦清被革职回乡后,汤显祖与其诗文往来更多,既对其生活和处境表示关切同情,又高度评价其才能政绩,多方表示安慰和勉励。在《答真宁赵仲一》中,他劝慰道:“贫亦士之常。前弟附贻哲(刘复初)书中,劝兄无悔,但当加餐,一意经世出世之事。何得如来书不平满楮!兄与弟俱有二尊人,官根断续何论,但勿断命根尔。”叮嘱赵邦清一定要注意饮食,平复心态,保重身体,安心侍母。

万历三十五年(1607年),汤显祖的同乡周子成升任陕西副使加参议,汤显祖作《送周子成参知入秦并问赵仲一》:“十年偃蹇帝京春,今日骊驹新入秦……一路春情随宦情,莲华终南相送迎。有兴真宁问天水,醉后秦声与越声?”诗中表达了对赵邦清的思念,也体现了对秦陇风光与秦声的欣赏。“每话三秦动我心”(汤显祖《送李献可赍马价蓟门,便携家归华山》),因人及地,因地怀人,体现了对友人的深厚情谊和对秦陇大地人事风物的关切。《滕赵仲一生祠记序》是汤显祖所作的一篇人物赞论,充满了对赵邦清品格的认同和赞美。汤显祖还为赵邦清先后写了七篇序体文,包括书序、赠序、寿序,事涉赵邦清的作品、乡行、生祠、祝寿等事件,表达了对其忠而被谤、能不见用、用非其才的同情和不平。其中许多是应赵邦清的请求而作,从中也可以看到赵邦清对汤显祖创作才能的钦佩和欣赏。

随着分离日久,他们之间思念更深,希望见面的心情更切。赵邦清曾作书汤显祖云“欲来过我与吴继疏同住”。汤显祖《寿赵仲一母太夫人八十二岁序》记载,赵邦清还“数与我期,将东出武关,溯怀(淮)湘,会我汉沔之上。”但由于双方父母均年事已高,未能如愿。万历四十一年(1613年),赵邦清母亲八十二岁生日,作书言“愿闻子之歌声也”。汤显祖因父母年已八十六岁,无法参加,作祝寿歌,并叮嘱“君其进太夫人酒,吾为子歌。”一篇寿序及祝寿歌,浓墨重彩地表达了对赵母的赞美和祝福,同时借祝寿之机对赵邦清作了全面评介,对其遭遇表示同情。这时,他们同为失路之人,“皆弃在野”,惺惺相惜。为朋友鸣不平,其实也是抒发自己内心的愤懑。三年后,汤显祖去世,他们二十多年的交往也划上了句号。

汤显祖与赵邦清的友谊基础

人之相交,贵在相知。汤显祖与赵邦清的友谊,既缘于他们的相互理解、彼此欣赏和心灵契合,也缘于他们在经历、思想、性格、爱好等方面的相似。正因为如此,他们能够知人知心,互敬互信,心灵相通,彼此珍重。

二人都由学入仕,深受儒家思想影响。在“八股”取士制度之下,他们都对四书五经和科举制艺下过很大功夫,深受儒家“修齐治平”思想熏陶,都有强烈的求仕入世、济时救民愿望,也都忧君惠民,奉行德治仁政,憎恶贪墨。《汤显祖全集》收录汤显祖制艺之文五十多篇,行文多巧思隽语。赵邦清著有《游艺海纳集》,采用语录体和问答体,记载其与师友谈论作文、应举之法,兼及对人生问题的一些看法,反映了其作文应试的经验。由于思想相通,他们还与几个思想性格相近者成为共同朋友。禅宗大师达观与汤显祖亦师亦友,对汤显祖的思想影响巨大。万历二十八年(1600年),达观言“第求有威智人可与言天下事者”,汤显祖回答:“若此,必赵君可”(《滕赵仲一生祠记序》),并把赵邦清热情介绍给达观,体现了汤显祖在政治上、思想上、精神上是将赵邦清视为同道的。赵邦清与达观交往的时间并不长,但他们就许多问题和观点进行了交流。达观《与汤义仍》之三评赵邦清“忠直不减古人。”达观《紫柏老人集》卷二十四有致赵邦清书信七封,可见他们来往之密切与思想之相通。汤显祖的好友吴继疏,很欣赏赵邦清的为人和才能,和赵也成为朋友。赵邦清遭诬陷罢官时,吴继疏时任吏部考功郎中,拟对赵邦清处理稍宽,因此遭人弹劾,降职南祠。后来,吴继疏还曾将《赵仲一乡行录》送汤显祖阅,汤亲为作序,称其“高气异才”,不结朋党,为“天下士”。

二人都耿介正直,藐视权贵,嫉恶如仇。汤显祖“志意激昂,风骨遒紧”(钱谦益《汤遂昌显祖传》)。在礼部观政期间,辅臣张四维、申时行曾许以翰林的地位拉拢入幕,被汤显祖拒绝。他还曾拒绝吏部验封司郎中劝其与执政相通,充分彰显了他的人格和操守。万历十九年(1591年)作《论辅臣科臣疏》,严词弹劾首辅申时行和科臣杨文举、胡汝宁,揭露他们窃盗威柄、贪赃枉法、刻掠饥民,并对万历登基二十年的政治进行抨击。在遂昌,他抑制豪强,收取恶霸的陈年欠租,惩处为非作歹的官家子弟,断然回绝州府官宦的索要,还与矿监税使据理力争,要求免除矿税。汤显祖曾自言性格刚直,赵邦清的个性与他颇同。在滕县,他“请寄不通,苞匦不纳”,使士绅慑服,豪强生畏。宁德王妃的父亲刘鹤打死人命,他以律问罪。在吏部,他不畏权势,严惩贪官,使“六部大老不敢嘱一言”。原兵部尚书张学颜的儿子张承祚疏请赐官,赵邦清坚决不从,吏部正堂三番催促,亦不予理睬。他还弹劾吏部尚书李戴、文选司郎中邓光祚、验封司郎中侯执躬等人收受贿赂,使一批贪赃枉法的官员或革职、或充军、或问刑。

二人政治理念相同,都政绩突出,仕途蹭蹬。汤显祖和赵邦清的执政理念都体现了以人为本,爱民亲民。遂昌五年,汤显祖“轻刑宽狱”,在断案听狱时,从不用重刑,千方百计保护百姓利益。他注重教化,建射堂,修书院,与青衿子秀切磋文字;奖掖农事,班春插花,鼓励农耕,下乡劝农,使浙中僻瘠之地遂昌大为改观。邹迪光《临川汤先生传》曰:“公为邑吏有声,志操完洁,洗濯束缚,有用于行矣。”《抚州府志汤显祖传》曰:“灭虎,纵囚,诚信及物,翕然称循吏。”赵邦清治滕六年,政绩突出。清乾隆五十六年编修的《滕县志》在“宦业传”为赵邦清立传,称其“为人朴率而饶有风力,不畏强御,治滕如治家;课农桑、督织纺,恒入其室而代为谋……至今父老颂公治行,怀思之,比之召父杜母。”纵观二人一生,政治理念相近,许多施政举措相似,均在县令任上做出突出业绩;都因性格刚直触犯权贵,导致弃官罢官,萧然回乡,清贫度日。赵邦清虽在乡居二十多年后重新起用,但已至人生暮年,难有大的作为。

二人都洁身自好,清正廉洁,甘贫乐道。明朝末期,朝政腐败,贪污贿赂盛行,但他们都清正廉洁,保持了应有的操守。汤显祖在“平昌四年,未尝拘一妇人。非有学舍、城垣公费,未尝取一赎金。”不仅如此,他好善乐施,在创办贵生书院、相圃书院、崇儒书院时,慷慨捐出自己的俸禄和积蓄。赵邦清为官清廉,万历皇帝制诰“益矢公忠,坚持清白”予以褒封。其在滕县,六年之内不罚百姓一分纸赎,不受乡官与僚属一帛一履,“举清廉第一”;在吏部,他不受他人一帛一金,不向四司讲一吏一官。罢官回乡后,囊橐无余,负债累累。

二人都才学俱佳,均有创作之长。汤显祖的才学和创作成就,为世所公认,无需赘言。赵邦清与汤显祖、袁宏道等当时的大文豪多有诗文往来,其文才料应不差,著述亦有不少。可以说,才学相匹也是他们交谊的重要基础。明给事王绍徽《赵乾所<游艺海纳集>序》评价其“少负卓轶之才……若以合万派之宗,掉鞅于文囿,而轩翥于词林,其所制艺亦殚理究情,恣出无方。故能连掇高第,文章事业彪炳宇内,无敢有雁行而至焉。”“其取物者宏,其得趣者多耳。”杜元庵《游艺海纳集后序》曰:“其为文也,不饰章绘句而理自公,不标门立户而辞自畅,发之为节义。”时人也评“乾所文字只以意胜,却不着意炼句,然句法古健”(《游艺海纳集》赵寰语)。从总体上看,赵邦清的志向在于经世济民,似乎并不以创作为重,对自己的作品也不在意,未能认真保存,因而作品传世无几。目前赵邦清存世的作品仅有地方志收录的散文《神柏记》,以及家谱资料留存的随笔《游艺海纳集》等,其作品大量散佚,令人遗憾。

汤显祖诗文中的赵邦清

在二十多年的交往中,汤显祖写给赵邦清的诗文很多,诗作直抒胸臆,典雅中见功力;散文精于章法,长于议论,敢于直言,叙事较多,充满感情;书信挥洒自如,不枝不蔓。在汤显祖文集中,除了直接写给赵邦清的诗歌、散文、书信外,还有其他诗文内容也涉及到赵邦清,如《与李九我宗伯》等。

在《明史》中,一代清官赵邦清无传,其事迹散见于其他史籍及地方志,均非常简略。而汤显祖的有关诗文,不但反映了他们的交谊,而且在很大程度上弥补了有关赵邦清的资料缺失,使赵邦清的形象更加鲜活。

汤显祖的诗文,刻画了赵邦清的形貌与性格。《赵仲一鹤唳草序》曰:“赵君伟容颜,性孤郅雄迈,然好礼下士,与人呕呕如也。”指出其长相俊伟,性格孤郅雄迈,待人诚恳有礼,态度和悦。《寿赵仲一母太夫人八十二岁序》具体记述:“吾友真宁赵君邦清,为人长髯巨鬈,好气高厉,激发自喜,宛如范孟博之为人而殆甚”,勾画了其胡须浓密,头发卷曲的外貌特征,反映了其气节高尚、严正刚直的性格特点。“天下皆知赵君关西男子,其才具气决有异略,当为天子信臣”,是对赵邦清的高度评价。汤显祖指出:“精神才力体貌,三者皆天下之利器也。而数以示人,其容免乎。”“予天资怯弱人也,与仲一相远何啻三千里。”锋芒太露,刚正不阿,这也是赵邦清不容于权贵的根本原因。

汤显祖的诗文,反映了赵邦清的作为与政绩。《奉寄赵仲一真宁并问达师》详细描述了赵邦清的德政。赵邦清治理滕县,不计劳苦,不避寒暑,深入一线,亲力亲为,尽心竭力,赤诚为民。他传粥救民,招赎流亡;资助耕牛种子,传授耕作技术;丈量土地,均平田赋;兴修水利,修筑道路;开掘煤井,发展商贸;鼓励垦荒,发展生产;打击豪强,剪除奸宄;广种花木,美化环境;兴办教育,造福一方。在《滕赵仲一生祠记序》中,汤显祖记载了他两次经过滕县的情况及赵邦清的作为。第一次经过滕县时,“时方传粥,饿民百十里外,来去尘坋中,诊视伺察。属治河,当滕界者,常昼夜行步筑之,不避风雨暄露之疾。五年治县,强半马上决责罢遣者。”第二次经过滕县时,见到“田入口赋,常至以死为百姓争九则之命。及所谓赎子妇、给中种、招流散,动以数千计,下至教碾作炭。滕风永而思祠之。”《赵子<瞑眩录>序》也有详细记载:“赵君仲一治滕,伟容干,精吏事,廉而有威。”初到滕县,常思“岁凶不食,何以食;岁逋不偿,何以偿;岁流徙不归,何以归”,日夜操劳,殚精竭虑。为均平赋税,他亲自组织丈量土地,“身与豪贵人斗而驰田中,嗔目赭面,奋髯怒号。豪不可当,辟易就丈,无几何而籍定……凡得隐田并垦除数千顷,买牛千头,活饥民数万人,归流民数千户。”他“课民树桑枣,有贵人子毁其一株,辄收捕,偿树十而舍之,后至数万株。所至桑荫常满,城壕畔乃有莲荷香,若南方。亭隧尽斥,垣树表列,宾舍有序,学士诵歌,市贾无饰,男女廉贞。休休于于,河洛之间,葱然一善国也。”通过这些记载,一个关心民瘼、体恤民情、身体力行、敢做敢为、勤政为民的清官良吏形象跃然纸上。

汤显祖的诗文,记载了赵邦清罢官之后的境遇。赵邦清回乡后,对于自己蒙冤受屈,心中颇为不平。由于他为官清廉,回乡时清囊无余,甚至衣食无着。“赵仲一为铨部归来,几为索债人所毙”(汤显祖《与李九我宗伯》)。“为取债家所苦,须发尽白,面目焦黑,懊丧呻吟,不能自休”(《赵仲一鹤唳草序》)。真实反映了他的困境和内心的痛苦。《寄赵仲一吏部真宁》言及“仲一居常推尊某公师父不去口。失官归,窘甚。其师父嗔责其负,至劚仲一子头,创竟寸。县官因而恶之。”仕途失意,经济窘迫,世态炎凉,雪上加霜,使这位关西男子处境极为艰难。尽管他“常冀复用”,但严酷的现实使他的希望一再泯灭,只能“陶穴躬耕,黄冠草服”(《赵仲一鹤唳草序》),“草笠种牧”“读书抚琴”(《寿赵仲一母太夫人八十二岁序》),伺奉老母。这种窘况,在汤显祖诗中也有反映,“倾家便可酬门士,过里何须恼县官。穴处邠风年事晚,歌酣秦女壮心残。开笺忽动江湖色,紫气西来南斗寒”(《寄赵仲一吏部真宁》),读之令人为一代清官的遭遇而抱屈心痛。

“风尘两度相携手,笑语悲歌一壶酒”(汤显祖《以歌代书答赵仲一》)。汤显祖与赵邦清出身不同、地跨南北,虽“风土相遥,资干悬绝”,但“常千里而同心,目至而意授”(《滕赵仲一生祠记序》),一见如故,引为知己,彼此关切,终生不渝。在他们携手共饮的“一壶酒”里,有“笑语”,有“悲歌”,但洋溢其中的则是浓浓的友情和真情。