跨越山海:把上海的“蒲公英”种在黄土高原

庆阳网讯(庆阳融媒记者 刘英娟)清晨7点,庆阳市西峰区学院路实验学校门口,一位两鬓微白、戴着眼镜的先生站在晨光中,笑容可掬地迎接每一个踏入校门的孩子。“校长爷爷好!”孩子们清脆的问好声此起彼伏,纯净的眼神里闪着光。从上海浦东到甘肃庆阳,从国际都市到黄土高原,这位年近六旬的“教育老兵”,用不到一年的时间,让一所新建学校成为区域教育标杆,诠释了“教育报国”的赤子情怀。

随着教育部“组团式教育帮扶”的号角在全国吹响。2024年秋,刚刚荣获上海市园丁奖担任上海市高东中学校长的孙建国,接到了一项特殊的任务:上海育才集团与甘肃庆阳西峰区将合作办学,急需一位经验丰富的校长赴西部领航教育拓荒。“你都60的人了,去西部值不值?”面对亲友的疑虑,孙建国内心却异常坚定。从事教育工作近40年的他,始终记得自己初登讲台时的理想——“教育者的使命,是让每个孩子都能平等地享有优质资源,教育均衡不是口号,总得有人去做铺路石。”当听说西峰区学院路实验学校是一所刚动工的新建校,他毫不犹豫主动请缨,“上海的教育理念,应该像蒲公英一样飘向更需要的地方。”

跨越1600公里,孙建国来到庆阳市西峰区,当第一次站在学校工地前时,眼前的场景让他心头一紧:脚手架尚未拆除,教室地面堆满建材,而距离开学仅剩30多天。“当时真怕耽误孩子们上课。”他坦言。但令他震撼的是,庆阳全市上下以“教育优先”的强大合力昼夜赶工,最终在开学前交付出窗明几净的校园。“从政府到百姓,这里对教育的渴望让我感受到一种滚烫的力量。”孙建国说。

扎根黄土:让孩子看见希望 让家长一起成长

庆阳这份“滚烫的力量”让孙建国感动,也面临“挑战”。“庆阳的饭菜怎么这么爱放辣椒,青辣椒里还要炒红辣椒面!”说起在庆阳的生活,孙建国笑着调侃。热辣滚烫,成了他对庆阳的第一印象。而让他选择留下来的,是他更为浓烈的教育情怀。

有一次,一个男孩怯生生地问他:“校长爷爷,我们的学校能和上海的一样好吗?”孩子的眼神刺痛了他。那一刻,他更加明白:教育帮扶绝非简单的硬件输血,更要让每个孩子看见希望。

来庆阳半年之后,他发现庆阳的许多家长对教育的理解停留在“考高分、改命运”上。“观念不破,教育难兴。”为此,他推动成立“家长学堂”,邀请上海专家在线授课,让家长参与课程设计。一年下来,家长从“只问分数”到主动讨论孩子的兴趣发展,甚至有母亲感慨,“原来教育不是把孩子‘交出去’,而是和孩子一起成长。”

拓荒之路:用“上海经验”激活西部教育创新

在孙建国看来,东西部教育各有优势:上海注重个性化培养,庆阳强调均衡发展。如何融合二者之长?他开出三剂“药方”:一是“教师队伍沪陇互访”。阶段性让西峰教师与上海教师跨地域学习;二是“让西部教师长出创新翅膀”。通过常态化教学研讨和“以赛促教”机制,激发教师教育创新动能,不到一年的时间,团队斩获省市级奖项20余项;三是“把传统文化种进学生心田”。从二十四节气课程到“忙趁东风放纸鸢”非遗工坊,他鼓励老师设计的跨学科项目让学生们在田野调查中触摸文化根脉。

老师们在孙校长的引领下,从教育理念到实践都发生了许多转变。西峰区学院路实验学校教师李健兰深有感触,"孙校长让我们明白,好老师不仅要教知识,更要当造梦师,要让知识学习和心灵成长齐头并进。”

学校还设有航空航天特色课程的开发与实践。孙建国利用自己的教育资源,在学校定期开展航空航天模型展,邀请科学名人讲座以及鼓励学校教师跨学科学习授课,让科学的种子在孩子心中生根发芽。当孙建国带着孩子们在操场上放飞亲手设计扎制的形态各异的纸鸢时,整个校园沸腾了。“原来科学可以这么有趣!”学生们欢笑中闪着光。这束光,正是孙建国最珍视的教育成果,他更加坚信自己的选择没错:“教育,就是要让每个孩子眼里有光”。

“种星”守望:赠一腔真情 等一片星光

一年间,学院路实验学校的蜕变令人惊叹:教师团队在全国教学赛事中崭露头角,学生在中华经典诵读全国展演中斩获佳绩,家校社联动的育人模式被列为省级示范项目。但令孙建国最欣慰的是孩子们的成长。“校长爷爷,我以后要造真正的火箭!”“我想像您一样当老师……”孩子们稚嫩的话语,勾勒出西部教育的无限可能。

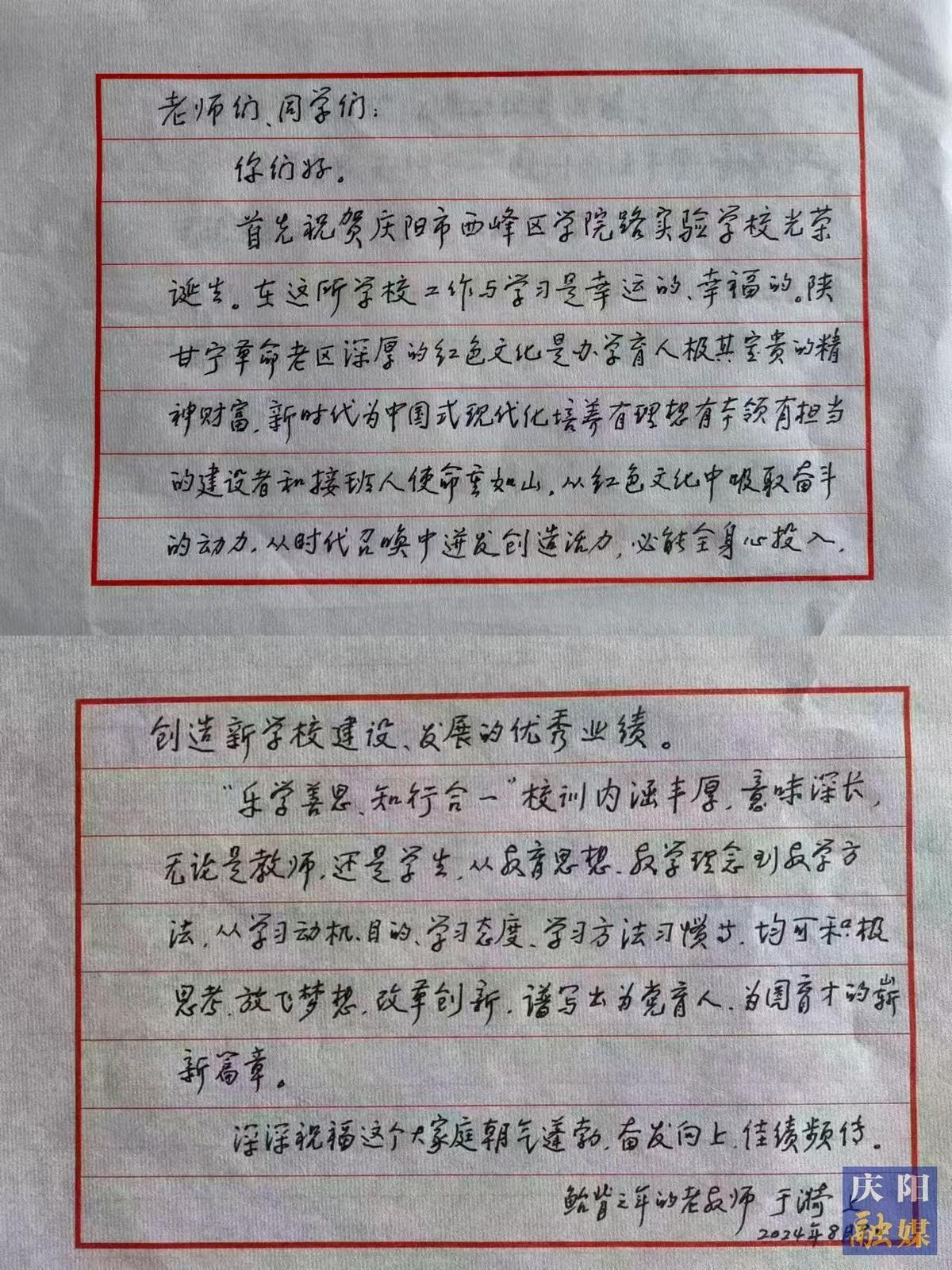

2024年8月9日,人民教育家于漪写信寄语西峰区学院路实验学校。

黄土高原的春风掠过校园,教室里的读书声清脆嘹亮。孙建国的白发多了,他笑着说:“白发是岁月盖的勋章。”在他的办公室,人民教育家于漪寄语西峰区学院路实验学校“乐学善思,知行合一”的校训旁,挂着两幅地图:一幅是上海浦东的繁华街景,一幅是陇东高原的连绵沟壑。两幅地图间,他用红笔标出一条蜿蜒的线——那是教育的轨迹,也是无数像他这样的“点灯人”正在书写的中国教育“新山海经”。

当被问及何时“功成身退”,孙建国望向操场上奔跑的孩子们,“等这里的教育生态能自我‘造血’,等更多‘种星星的人’成长起来——那时我或许能安心回上海,但心会永远留在这片热土。”