天刚破晓,环县罗山川乡陈渠子村的山沟里就传来阵阵羊叫声。64岁的李清弟提着满满一筐草料走向羊圈,53只湖羊与杂交羊“咩咩”欢叫着将他团团围住。

他伸手摩挲着最壮实的公羊,油亮的卷毛在晨光中泛着微光,“这小家伙三个月就长到50斤,搁以前想都不敢想!”他咧嘴笑着,露出被烟熏黄的牙齿。曾经为羊价熬红的双眼,如今满是精明。从老品种羊出栏慢到靠杂交羊年收入四五万,老李的致富密码,就藏在这群肥嘟嘟的羊儿身上。

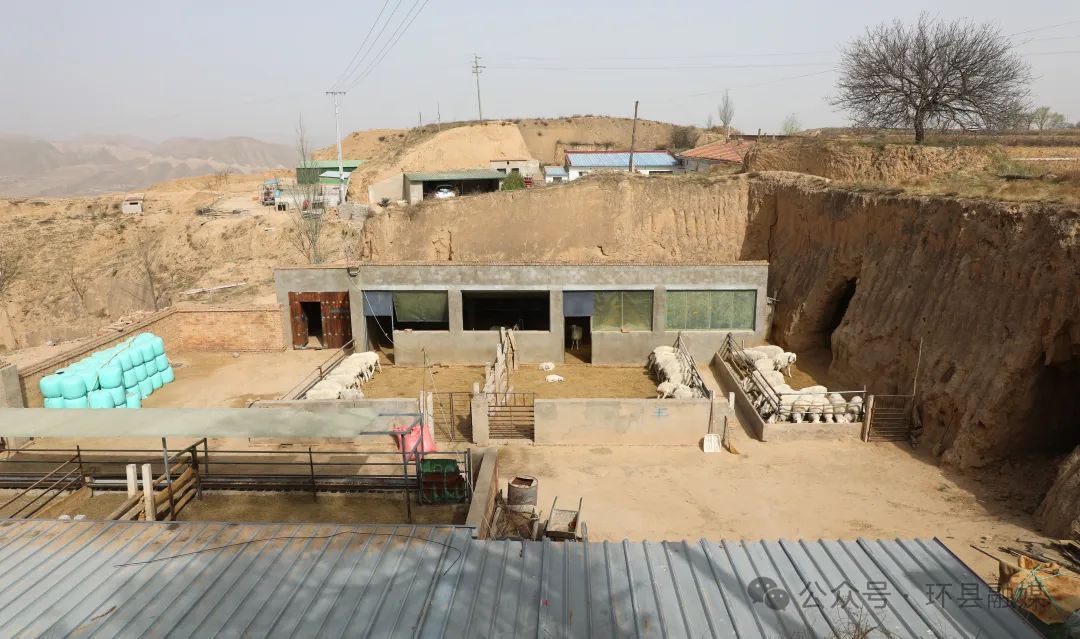

作为土生土长的“羊把式”,跟环县大多数农户一样,老李养羊的“老营生”曾困于传统模式:山里放养小尾寒羊与滩羊,羊圈简陋、饲料单一、技术空白。“养羊全靠天,草场好了,羊就长得好,一年下来,四五十只羊收入最多也就一万多元,刚够补贴家用。”他回忆道。

转机始于2019年。

环县持续将羊产业作为富民增收支柱产业,依据发展要求,大力推广湖羊养殖,给养殖户在棚舍、饲草、技术等方面实施全链条补贴。

自此,老李从一名“散兵游勇”,走上正规化养羊之路。当年4月份,他借环县“331+”政策,扩建羊舍规模,买了10只湖羊开始养起,成为村上第一批调引湖羊的专业户。

为系统学习养殖技术,一有空他就泡在县乡村组织的各类养殖培训班里,从疫病防治到饲料配比等逐项钻研,仔细摸索,总结经验。

“现在扫一圈羊圈,从羊的精神状态,进食情况,一看都能看出来是否有毛病。像普通的感冒和一些拉肚子等常见病都能、早发现,早治疗,再也不会拖到羊‘扛不住’了才找产业指导员。”

走上科学养殖之路后,老李的湖羊当年出栏20多只,成活率跃升至90%。此后羊群如同滚雪球般扩大, 2021年,在政府补贴下,他又将圈舍扩大到150平米,新盖了200平米草棚,年出栏羊羔50多只,收入3万元。

2023年后半年,环县羊产业又迎来“三级二元”杂交技术升级。

该技术以英国的南丘羊、澳大利亚的白萨福克、杜泊羊和无角陶赛特羊作为父本,与湖羊杂交,后代既保留多胎特性,又兼具生长快、产肉高、肉质好的优势。

环县庆环制种公司作为技术研发方,无偿给养殖户提供优质精液,培训人工受精技术,并高于市场价收购杂交羊。

听说又有新的养殖技术,老李决定率先尝试。

在乡上兽医站技术人员指导下,老李给自家 28只母羊实施人工授精,并从圈舍改造到疫病防控全程精细化管理。5个月后,40只杂交羊羔出生。

“以前的纯种湖羊一胎产两个羊羔的话,羊羔瘦小,不易成活。杂交羊羔酮体大、腿粗尾细、毛色光滑,多胎成活率高。”老李感慨道,由于母羊同期发情,同时配种,同时怀孕,所产羊羔可同期出栏,生长周期缩短了三分之一,降低了饲喂成本,养殖起来也便利。

他给记者算了一笔账,“比如,湖羊羊羔和杂交羊羔同样喂到6个月左右出栏,湖羊羔体重大概能长到八九十斤,杂交羊羔能长到100斤左右。另外,从出肉率来算,同样一百斤重的湖羊和杂交羊,湖羊出肉不到50斤,杂交羊出肉55斤左右,算下来,单只杂交羊能多卖好几百块钱呢!”。

2023年年底至2024年全年,老李共出栏110只羊羔,收入近5万元;今年3月,30多只杂交羊羔卖了3万多元,圈里还有20多只怀孕母羊,羊羔出栏后,又是一笔不错的收入。

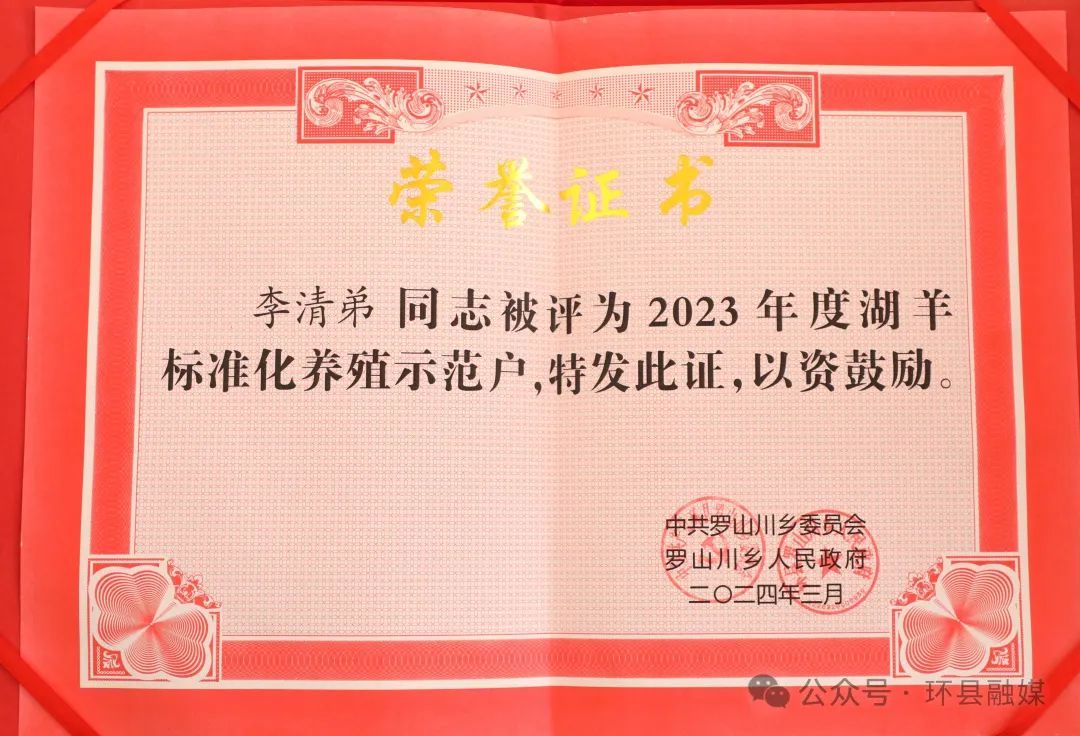

如今的老李,成了村上有名的“羊专家”,还被乡上评为湖羊标准化养殖示范户。他总结出了三条“养羊经”。防疫到位、圈舍干净、科学分群。“一天早晚两次饲喂,别人添完草料就走。我每天在圈里观察至少一小时,大家不理解,问我成天待羊圈干啥,其实我是在认真观察每只羊的进食和健康状况呢。”他笑着说。

在老李带动下,陈渠子村 24户农户已加入到“三级二元”杂交羊养殖行列中来,全村900多只杂交羊成为示范样本,更多像老李这样的农户正依靠科技养羊,走上致富之路,日子越过越红火。

今年,老李又有了新打算,他计划将自己圈舍里剩余不多的老品种羊全部淘汰掉,换成杂交羊,进一步扩大养殖规模。他不停感慨,“科学养殖就是好,多亏了这‘三级二元’杂交技术,让我过上了好日子。”

从“靠天养羊”到“技术致富”,老李的故事也是环县近年来羊产业转型和高质量发展的生动缩影。

记者:郭海霞