群山逶迤的田园风情中,一座回民村落借力文化服务体系,让山货变商品、村庄变景区、好风景变好前景。

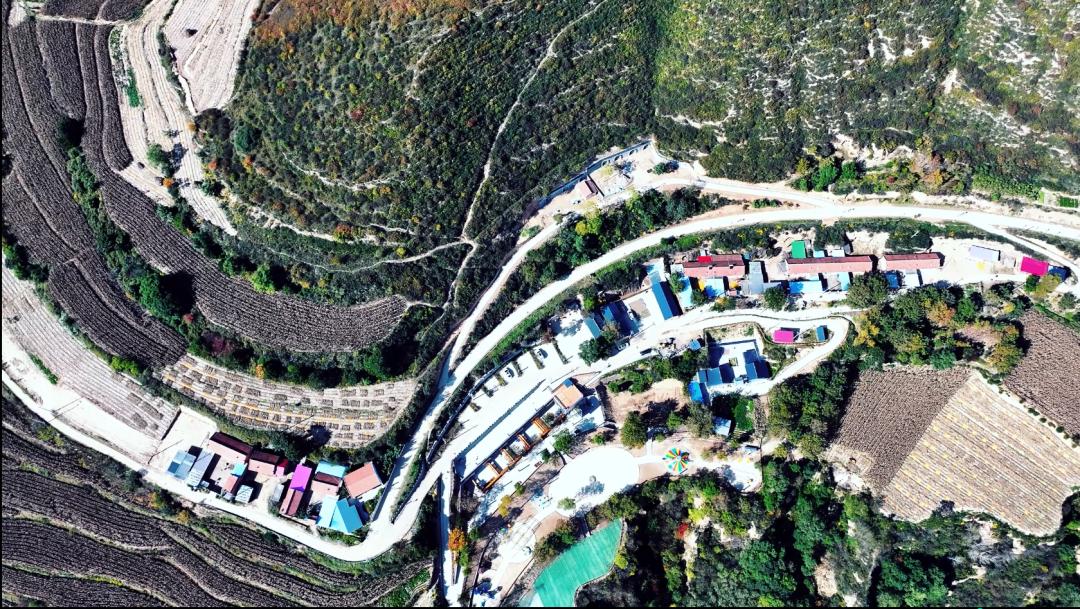

正宁县五顷塬回族乡龙咀子村,这个位于子午岭林缘西麓的回民聚居村落。步入村中,主题小游园与特色民宿错落有致,文化广场上“石榴籽”文艺宣传队正排练着回族花儿歌舞,农家书屋里村民专注地翻阅着农技书籍,民族史馆展示着独特的文化记忆。龙咀子村村支书马万保指着甘木沟田园综合体说:“每逢节假日,来我们这里游玩的人非常多,我们蹚出了一条‘靠山吃山’的农文旅融合发展新路子。”

文化铸魂,民族乡村的美丽蝶变

作为庆阳市唯一的少数民族乡,五顷塬回族乡立足民族特色,以龙咀子村为试点,精心打造“一个新时代文明实践站、一支‘石榴籽’文艺宣传队、一个民族史馆、一个农家书屋、一个文化广场”的“五个一”文化服务体系。这一创新举措成为推动农文旅融合发展的核心引擎。

村里建成了首个民族史馆,集中展示回族历史文化、民俗风情和迁徙发展历程。同时,依托农家书屋,县文体广电和旅游局捐赠的200册图书与移动音响设备,有效丰富了村民的文化生活。

新时代文明实践站成为培育文明乡风的主阵地。村里将“孝德工程”典型评比作为精神文明建设重要抓手,评选出“五好家庭”“诚信农户”“好儿女”“好婆婆”“好媳妇”等各类先进典型20多户。文化广场“点亮”群众幸福生活,“石榴籽”文艺宣传队则让民族文化“活”起来,这支由村民自发组织的队伍,每逢传统节日在文化广场上表演回族花儿等民族艺术,既传承了文化,也成为吸引游客的特色亮点。

产业融合,解锁乡村致富密码

龙咀子村以“五个一”文化服务体系为坚实支撑,积极探索特色产业发展路径。村党支部书记领办天兴肉牛养殖专业合作社,创新采取“支部引领+农场带动+农户共享”的经营模式,带动养殖户34户,养殖肉牛155头,让传统养殖业焕发新生机。

建成民族农特产品加工综合服务中心,采取“合作社下单、群众接单、合作社统一销售”的模式,村干部化身“卖货郎”,通过网络销售点心、生熟牛肉、木耳等农产品。“直播间上架的产品有点心、生熟牛肉、木耳等,我们让农产品走出五顷塬。”龙咀子村联村干部马红军介绍着他们的电商新模式。

村里着眼打造集吃、住、游、玩、赏于一体的特色民宿及乡村旅游休闲基地,持续挖掘“土”资源、放大“特”优势、提高“产”效能,精心推出“十大碗”“龙嘴点心”“全牛宴”等特色餐饮品牌,成功将民族美食搬上旅游餐桌、变为旅游商品,让广大游客“有游的、有吃的、有带的”。

治理创新,绘就和美乡村新画卷

龙咀子村在大力发展文旅产业的同时,积极探索乡村治理新路径,创新推行“村委会+乡贤会”治理模式。以乡情、亲情为纽带,“引老乡、回故乡、建家乡”,凝聚各方力量参与乡村建设。

充分发挥党群服务中心治理功能,搭建党群“议事厅”,实现村内公共事务“一站式”解决。同时,完善“一中心一张网十户联”基础治理体系,将全乡5个村因地制宜划分为31个网格,选优配齐网格员。村内还建成农耕体验、法治宣传、红色文化、乡风文明等6处主题小游园,新建步道、凉亭、雕塑等小景观,串点成线,打造出风景秀丽、特色鲜明的景观长廊。

这些举措使龙咀子村构建了“人在网中走、事在网中办、情在网中结”的乡村治理新格局,为农文旅融合发展提供了坚实的保障。

成效显著,乡村振兴的生动实践

农文旅融合发展的成果直接体现在经济收益上。2023年中秋国庆节假日期间,龙咀子村甘木沟田园综合体吸引和接待游客4900余人,带动收入5.75万元。龙咀子村作为其中重要节点,积极整合子午岭林海、秦直道、黄帝冢、调令关遗址等周边旅游资源,推出精品一日游、生态游、红色研学游等路线。

村民的增收渠道也日益多元。随着“桃花胜境”、美食品尝等精品旅游项目的发展,村民获得了更多产业增值收益。同时,村内通过改造民族风情农家小院,新建特色窑洞式旅游民宿,为村民创造了“家门口”就业创业的新机会。

五顷塬回族乡副乡长马翠敏表示:“下一步,我们将按照‘以农促旅、以旅兴农、以文塑旅、以旅彰文、农文旅融合’的思路,持续探索电商发展新模式,真正实现‘山货’变‘商品’、‘村庄’变‘景区’,让‘好风景’切实转化为村民的‘好前景’。”

夜幕降临龙咀子村,文化广场上“石榴籽”文艺宣传队的音乐声渐渐停歇,农家书屋的灯光依然明亮。村干部常玉林关闭了直播设备,当天通过电商平台又售出了数十份“龙嘴点心”和生熟牛肉。

龙咀子村村支书马万保望着被灯火点亮的特色民宿群,感慨地说:“从串珠成链到全域发力,我们让文旅萌芽、产业生根,这条路走对了。”远处,子午岭的轮廓在夜色中依稀可见,而这个小村庄的明天,正努力将“好风景”变成村民实实在在的“好前景”。