庆阳网讯 (通讯员 徐子航)在甘肃庆阳的西南腹地,陇东高原的黄土层叠之上,一片被岁月反复雕琢的土地——镇原,用千年光阴镌刻了原州大地独特的文化气韵。

这里梁峁纵横、沟塬相间,看似粗粝的黄土之下,深埋着生生不息的文化密码。从旧石器时代的先民足迹,到战国秦长城的雄浑遗痕;从秦诏版的斑驳篆刻,到石窟景点的业态焕新;从王符《潜夫论》的思想锋芒,到“高原妈妈”刺绣的指尖飞花,镇原这片3500平方公里的土地,见证了立体而鲜活的文化演进。

如今,镇原常山下层文化、“秦诏版”、战国秦长城、北石窟驿、“中国书法之乡”、王符《潜夫论》、长征途经地、非遗剪纸、“高原妈妈”刺绣、“三池”这十大“文化珍宝”,正悄然穿越岁月尘埃,绽放时代光彩,照亮未来之路。

岁月铭刻:跨越千年的文化层积

常山下层文化的陶片还带着先民的指纹,战国秦长城的夯土凝结着戍卒的血汗,石空寺的佛光中流转着丝路商旅的祈愿……每一道斑驳的痕迹,都是时间写给这片黄土大塬的史诗。

镇原这片厚重的黄土地,孕育了古老的农业史诗《诗经·豳风·七月》,映照着商周先民躬耕稼穑的身影。常山下层文化遗址静静坐落于此,出土的篮纹陶罐与磨制石斧,无声诉说着新石器时代的智慧。其中,夹砂红陶水管揭示了史前先进的排水系统,堪称早期“城市”设施的雏形。战国铜剑的寒光与秦诏版的篆刻,勾勒出金戈铁马的往昔,尤为珍贵的是那方秦诏版,作为秦始皇统一度量衡的政令载体,其工整的小篆铭文不仅是书法瑰宝,更是中央集权制度深入边陲的实证。近日,它亮相日本“2025年大阪世博会”,有力促进了中国文化对外传播,显著提升了镇原文化的国际影响力。

行至战国秦长城遗址,夯土墙体如一条苍劲的脊梁横卧山峦。这段饱经风霜的军事屏障,无声诉说着秦国经略西北的雄图。当金戈铁马远去,丝路文明的印记在镇原绽放。北石窟驿作为当地特色景区,重现了古代驿站的繁华,与不远处的北石窟寺遥相辉映。而在县城东南茹河岸边的石空寺石窟,窟中身高六米多的造像虽经风雨剥蚀,依然透出昔日佛光,佛陀低眉浅笑间,丝路文明的包容与灿烂在此凝固。

历史烽烟未散,红色星火又燃。1935年,毛泽东率领中央红军长征途经镇原三岔镇,在此夜宿休整,这座黄土高原上的小城,由此成为伟大征程的地理坐标。当援西军进驻镇原,“忠烈精神,彪炳千秋”的血性便深植于这片土地。从史前先民到红军战士,镇原以二十万年文明层累,书写了一部荡气回肠的华夏边疆开发史。

文脉交织:多元共生的文化厚度

潜夫山的柏林铭记着思想者的孤影,茹河的清波倒映着书法家的笔墨,绣娘的银针牵引着千年纹样的复活,“剪云裳”的裙摆漾起了时代新韵。如今,镇原的每一种文化形态,都在沃土之上焕发着勃勃生机。

县城北面的潜夫山,参天古柏林苍翠依旧,相传东汉思想家王符曾在此担水浇灌、隐居著书。这位“位卑未敢忘忧国”的布衣思想家,被誉为“后汉三贤”之一,其撰写的《潜夫论》思想深邃,穿越千年仍熠熠生辉,习近平总书记曾多次在重要场合引用其中7处名句,彰显了其跨越时空的思想高度和时代价值。

思想的锋芒未敛,艺术的繁花盛放。镇原县先后于2008年、2010年被命名为“中国民间文化艺术之乡”和“中国书法之乡”,书法艺术在此底蕴深厚,民间素有“不要米粮三斗也要书画一幅”的雅趣,从清代张宸枢、张炳麟,到近代邓博五、段思坎等,名家辈出,作品誉载陇上。

当笔墨遇见剪刀和彩线,便催生出另一朵艺术奇珍——镇原剪纸。剪纸承袭周祖农耕文化基因,窗花、喜花、寿花造型古朴、寓意吉祥。尤其是近年把剪纸技艺与服装设计结合研发的“剪云裳”服饰,将剪纸纹样从纸上剪刻到了服装上,化作了衣袂翩跹的当代叙事,镇原籍剪纸艺术传承人马路更是在美国华盛顿“世界使馆开放日”活动中,向世界展示了剪纸艺术的独特魅力,真正让非遗文化绽放出了时代新彩。

走进寻常巷陌,“高原妈妈” 绣娘们正以针为笔、以线为墨,将黄土高原的激情凝练成可视化图腾。这一文化品牌有效带动数千名农村妇女居家就业、稳定增收,并在杭州设立国际艺术馆,让承载陇东风情的指尖艺术昂首走向世界。

而最令人惊叹的饮食艺术,当属列入市级非遗的镇原老席“十三花”。相传源于汉魏宫廷的烹饪技艺,成就了以十三道大菜为核心的宴席体系。尊者先箸的礼仪、大菜与小菜的交错,无不体现着儒家文化在饮食中的深厚积淀。

自然造化亦在此展现神奇,太阳池、翟池、白马池三座天然湫池如翡翠镶嵌于黄土高原,碧波荡漾、鱼游鸭戏、清舟泛影,构成黄土高原罕见的湿地景观。如今,“三池”正成为游客盛夏时节向往的“诗和远方”。

万象新生:古韵今辉的文化赋能

革命火种在这里保存,文化基因在这里传承,绿色梦想在这里生长。每一次古今对话,都在续写文明新篇。

站在新时代回望,镇原文化的贡献照亮现实。1935年红军夜宿三岔镇,使这里成为陕甘宁边区的重要组成。长征精神与王符“为国者必先知民之所苦”的民本思想跨越千年共鸣,共同熔铸成镇原人艰苦奋斗的精神底色。

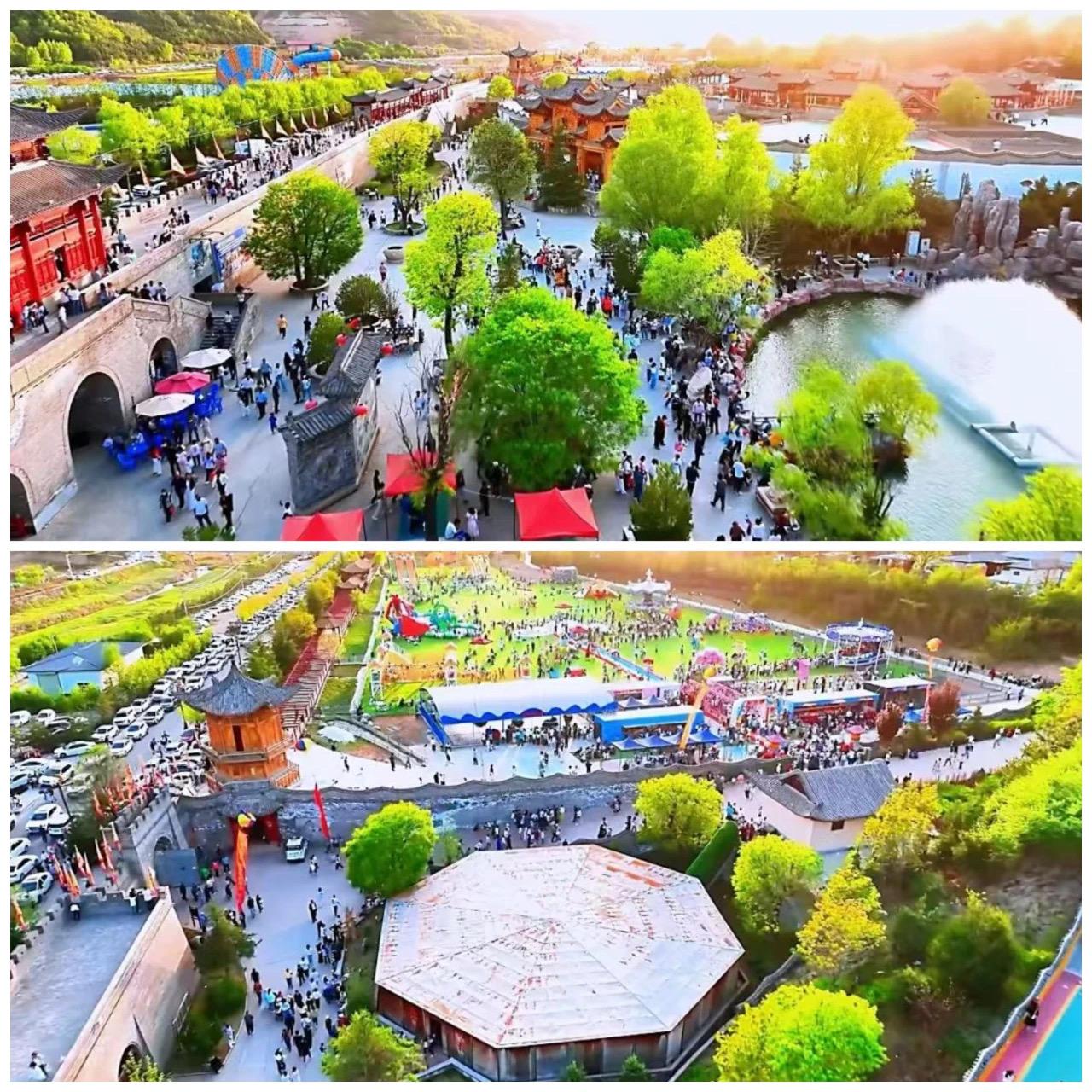

书法艺术已成为镇原最闪亮的文化名片。今年,镇原县高标准建成全市最大的文化博览园与文化交流中心,谋划推进潜夫山扩容提质与茹河川区农文旅融合示范廊道建设。游客漫步潜夫山森林公园,既能触摸王符手植古柏的沧桑,也能欣赏当代书画创作。这种古今交融的文化生态,使镇原成为陇东地区文旅融合的典范。

当非遗剪纸在农妇手中焕发新生,当高原妈妈的刺绣走向世界,当少年在书法教室提按运笔,镇原文化正进行一场跨越时空的传承接力。行走镇原大地,指尖拂过战国秦长城的夯土,眼眸映过白马池的波光,舌尖留着“十三花”的余香,耳畔回响着《潜夫论》的箴言。这座陇东小城,将二十万年人类活动史、五千年文明演进史浓缩于梁峁沟壑之间,在这座小城展现出磅礴的文化生命力!

这片孕育了《潜夫论》的沃土,其蕴含的智慧历久弥新,真正的文化底蕴,从不是尘封的遗迹,而是奔流不息的长河,承载过去、灌溉当下,更流向充满希望的未来。