《庆阳香包香气浓郁》 赵彩霞 摄

庆阳民俗文化源远流长,博大精深,底蕴丰厚,风格鲜明。被中国民俗学会命名的“庆阳五绝”——香包、剪纸、刺绣、道情皮影、陇东民歌更是誉满天下。从2002年开始,庆阳市以丰富的传统民间民俗文化为基础,通过成功举办香包民俗文化节,打造了庆阳五绝名片,培育了骨干民俗企业,造就了民间艺术人才,兴起了民俗文化产业,开拓了广阔销售市场,极大地提高了庆阳的知名度和影响力。庆阳市先后获得中国民俗学会和中国民间工艺美术委员会“香包刺绣之乡”“民间剪纸之乡” “皮影之乡”“窑洞民居之乡 ”“荷花舞之乡”“周祖农耕文化之乡”等十多项命名,2008年被文化部命名为“全国文化产业示范基地”,2011年“庆阳香包绣制”“环县道情皮影戏”两个国家级非遗项目所在公司被文化部命名为“国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地”。庆阳的小香包做成了大产业,产品远销海内外,香飘万里。

庆阳五绝之首香包,是庆阳劳动妇女巧手绣制的具有悠久历史渊源的刺绣珍品,以独具匠心的艺术构思、精湛娴熟的刺绣工艺、色彩斑斓的七彩丝线、清新浓郁的天然香料手工精制而成。分为头戴型、肩卧型和胸挂型等。千姿百态的庆阳香包造型丰富、图案精美、淳朴雅致。表达着人们的图腾崇拜、趋吉避邪,祈求福寿平安、子孙繁衍、爱情幸福,以及对美好生活的憧憬与向往。

2006年,庆阳香包绣制经国务院批准,列入第一批国家级非物质文化遗产目录。

庆阳香包作品欣赏

《花团锦簇》 张新合 摄

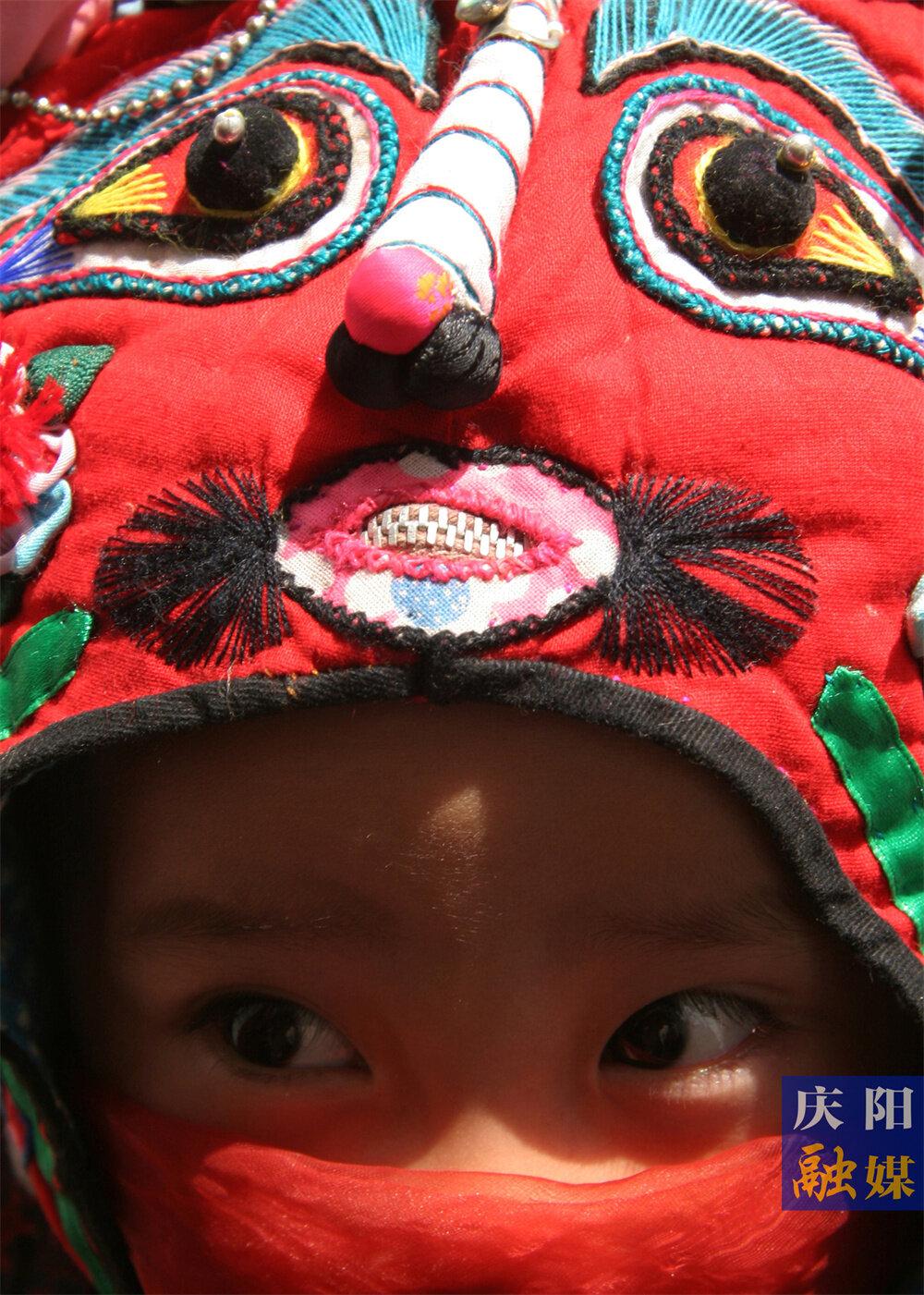

《虎头帽》 魏锋征摄

《宫灯》 张步农 摄

《布老虎》 王善超 摄

《虎头枕》 陈飞 摄

《龙凤挂件》 张步农 摄

《龙腾虎跃》 张步农 摄

《庆阳香包》 张步农 摄

《五毒挂件》 张步农 摄

《传统香包》 贾红东 摄

《多姿多彩的庆阳香包》 张卫华 摄

《十二生肖香包》 张卫华 摄

《千岁香包》 黄克义 摄

庆阳香包亮相节会

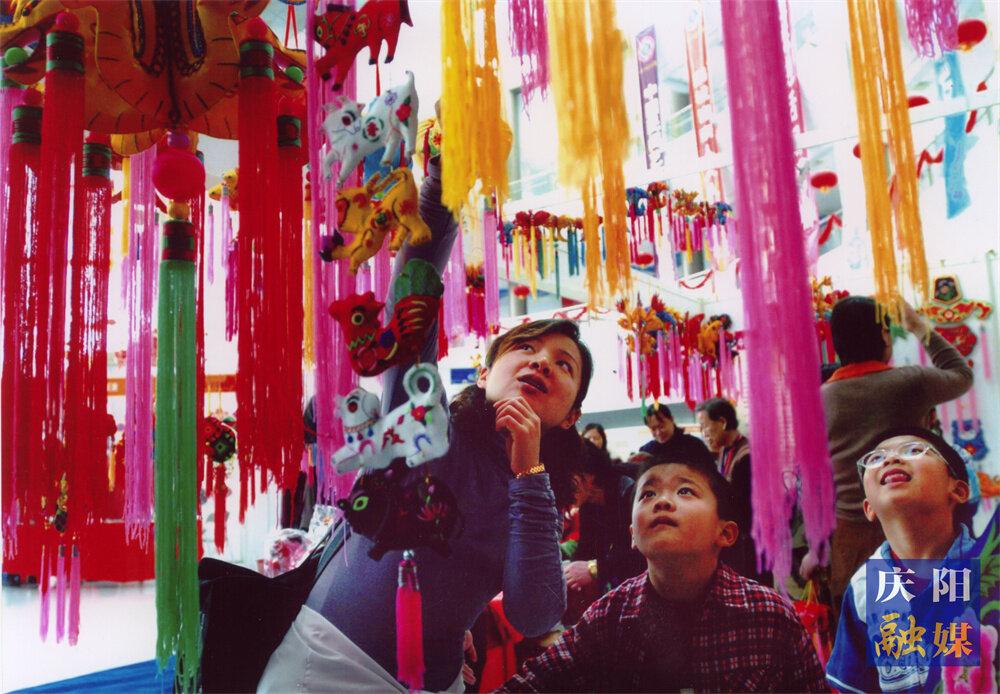

2003年9月28日,市民在第二届中国•庆阳香包民俗文化节上选购香包。庆阳融媒特约摄影 张新合 摄

2009年5月28日,孩子们在第七届中国•庆阳端午香包民俗文化节上表演香包舞。 庆阳融媒特约摄影魏锋征 摄

2014年5月28日,第十二届庆阳香包民俗文化节上,民间艺人正在香包绣制。庆阳融媒记者 李卿 摄

2014年5月30日,第十二届庆阳香包民俗文化节香包展区。庆阳融媒特约摄影 闫长科 摄

2015年6月17日,第十三届庆阳香包民俗文化节上,孩子被香包吸引。庆阳融媒记者 陈飞 摄

2016年6月6日,第十四届庆阳香包民俗文化节上,民间艺人现场绣制香包。庆阳融媒记者 陈飞 摄

2017年5月29日,市民在第十五届庆阳端午香包民俗文化节上选购头饰。庆阳融媒记者 陈飞 摄

2019年9月24日,庆阳香包绣制省级代表性传承人刘兰芳在指导绣娘缝制香包。通讯员 王立宁 摄

2023年6月10日,西峰区锦绣坊的绣娘们在制作香包。庆阳融媒记者 陈飞 摄

2023年 6月14日,孩子在端午节香包展区挑选香包。庆阳融媒记者 陈飞 摄

小朋友在街头挑选喜欢的香包。庆阳融媒特约摄影 俄少飞 摄

戴着香包的小朋友。庆阳融媒特约摄影 俄少飞 摄

庆阳妇女边带娃边绣“绌绌”。 通讯员 李建荣 摄

戴香包,过端午。 通讯员 刘小银 摄

香包展厅。庆阳融媒记者 赵彩霞 摄