杨洪基演唱《军民大生产》。庆阳融媒特约摄影 张新合 摄

庆阳民俗文化源远流长,博大精深,底蕴丰厚,风格鲜明。被中国民俗学会命名的“庆阳五绝”——香包、剪纸、刺绣、道情皮影、陇东民歌更是誉满天下。从2002年开始,庆阳市以丰富的传统民间民俗文化为基础,通过成功举办香包民俗文化节,打造了庆阳五绝名片,培育了骨干民俗企业,造就了民间艺术人才,兴起了民俗文化产业,开拓了广阔销售市场,极大地提高了庆阳的知名度和影响力。庆阳市先后获得中国民俗学会和中国民间工艺美术委员会“香包刺绣之乡”“民间剪纸之乡”“皮影之乡”“窑洞民居之乡”“荷花舞之乡”“周祖农耕文化之乡”等十多项命名,2008年被文化部命名为“全国文化产业示范基地”,2011年“庆阳香包绣制”“环县道情皮影戏”两个国家级非遗项目所在公司被文化部命名为“国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地”。

庆阳五绝之一的陇东民歌,流传于甘肃省东部庆阳市及平凉市部分地区,也称庆阳民歌。陇东民歌有节奏简洁明快、唱词铿锵有力的劳动号子;有礼俗、祀典等礼仪之歌;有劳动人民纯朴恋爱的情歌等。《割韮菜》《绣荷包》《送情郞》《十劝郞》《四季歌》《十八姐担水》曲调,耳熟能详。特别是《绣金匾》《咱们的领袖毛泽东》《军民大生产》等为代表的庆阳红色歌曲,从黄土大塬深处走来,更是一度唱响大江南北。

新时代,庆阳香包民俗文化节的连续举办,为陇东民歌提供了广阔的舞台,也促使陇东民歌不断汲取时代养分,创作出了一大批新民谣、新民歌,成为人们精神文化生活不可或缺的一部分。

2017年,陇东民歌入选甘肃省第二批非物质文化遗产。

王二妮演唱《绣金匾》。庆阳融媒特约摄影 张新合 摄

翟相杰演唱《梦回义渠》。庆阳融媒记者 王志龙 摄

李得茂演唱《忆南梁》。庆阳融媒记者 王志龙 摄

李卓垠演唱《家在庆阳》。庆阳融媒记者 王志龙 摄

民间艺人弹口弦,唱民歌。通讯员 折兴发 摄

女歌手演唱《南泥湾》。通讯员 李晓鹏 摄

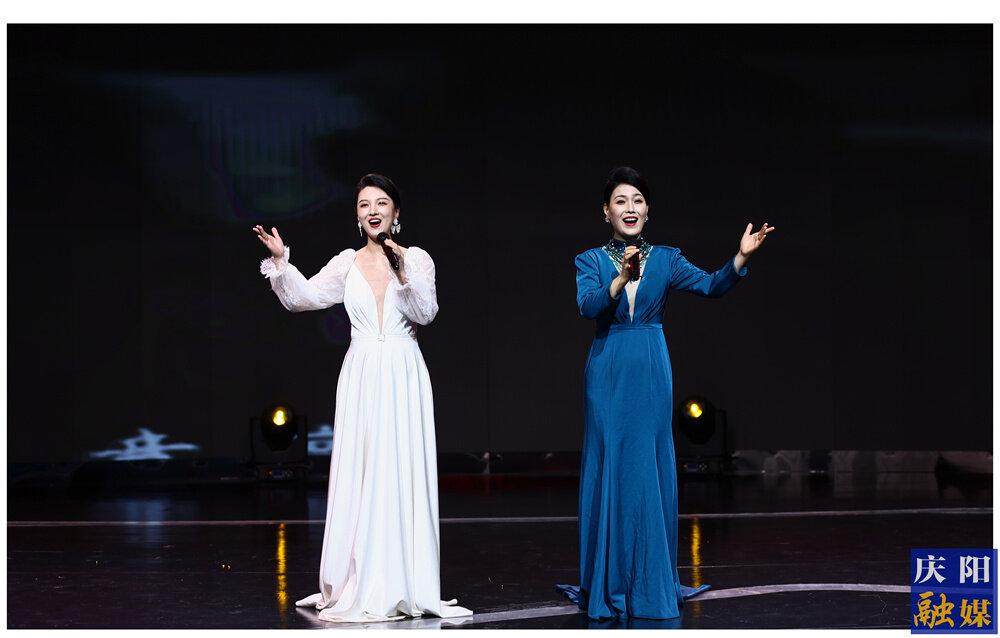

齐亚妮、李卓垠演唱《绣金匾》。通讯员 李晓鹏 摄

李文军演唱《南梁小调》。 庆阳融媒特约摄影 王勇 摄

李心怡演唱《槐花花开》。 庆阳融媒特约摄影 王勇 摄

夏钰莹演唱《丰收曲》。庆阳融媒特约摄影 王勇 摄

田晶演唱《戴香包的哥哥》。庆阳融媒记者 王志龙 摄

王炜演唱《再唱大生产》。庆阳融媒记者 王志龙 摄

杨宝童、李昱衡、李昊演唱《咱们的领袖毛泽东》。通讯员 李晓鹏 摄

杨宝童演唱《高楼万丈平地起》。通讯员 李晓鹏 摄

张丽莉、陈丽娜、王艺伟女声三重唱《绣金匾》《榆钱花花开》。庆阳融媒记者 王志龙 摄

民乐合唱团演唱《跟上刘志丹上南梁》。庆阳融媒记者 王志龙 摄

北豳男团演唱《冻冰》。庆阳融媒记者 王志龙 摄

积木乐队演唱《采花》。庆阳融媒记者 王志龙 摄

民歌爱好者在庆阳市文化馆内排练演唱陇东民歌曲目。庆阳融媒记者 陈飞 摄